国民の生活に深く直結する税制改正。その長年にわたる決定権を握り、「密室政治」と批判されてきたのが自民党税制調査会です。高市早苗首相(64)がその主要メンバーを大幅に入れ替えたことは政界に大きな波紋を広げていますが、この「インナー」と呼ばれる中核グループの実態とは何でしょうか。本稿では、今さら人に聞けない自民党税調の歴史、その知られざる組織の全貌、そして近年の変革の動きを徹底的に掘り下げます。

自民党税制調査会とは?絶大な権限とその構造

自民党税制調査会(以下、税調)は、毎年実施される国の税制改正の方向性を決定する、極めて重要な機関です。政府の税制改正大綱の原案を作成し、与党としての最終的な承認を行うため、その決定は国会での審議に多大な影響を与えます。単なる調査機関ではなく、実質的な政策決定機関として機能しており、その権限は経済界から一般国民の生活に至るまで、広範な分野に及びます。

税調の内部には、わずか10人弱の限られた議員で構成される「インナー」と呼ばれる中核グループが存在します。この「インナー」が、非公開の場で議論を重ね、事実上の税制改正の骨子を決定してきました。これが「究極の密室政治」と批判される所以であり、その透明性の低さが常に問題視されてきました。しかし、その一方で、専門性と経験に裏打ちされた議論が行われる場として、その存在意義も指摘されています。

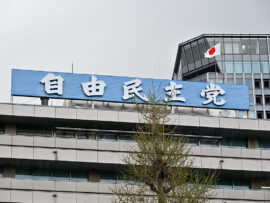

自民党税制調査会とその影響力を象徴するイメージ

自民党税制調査会とその影響力を象徴するイメージ

税調が持つもう一つの強力な武器が、通称「電話帳」と呼ばれる、約3000件に上る膨大な要望をまとめた資料です。これは、各省庁や業界団体、企業などから寄せられる税制に関する要望を集約したもので、税調の議論の基礎となります。この「電話帳」を精査し、どれを採用し、どれを却下するかを「インナー」が判断することで、事実上、日本の経済界の動向を左右する影響力を持つに至るのです。

「税調のドン」が築いた歴史と独特な慣習

自民党税調の歴史は、長きにわたり特定の強力なリーダー、いわゆる「税調のドン」によって牽引されてきました。その代表的な人物の一人が、山中貞則元通産相です。彼は長きにわたり税調の重鎮として君臨し、その発言は税制改正の行方を決定づけるほどの重みを持っていました。山中氏のような「ドン」たちは、税制に関する深い専門知識と豊富な経験に加え、党内の調整能力や政治力も兼ね備え、税調の独特な慣習と権威を築き上げてきました。

「税調のドン」と称された元通産相、山中貞則氏の肖像

こうした「ドン」の存在と「インナー」による非公開の意思決定プロセスは、効率的な政策形成を可能にする一方で、「密室政治」との批判を常に招いてきました。彼らは、長年の経験と人脈を通じて、税制の複雑な論点を理解し、各方面からの要望を調整する役割を担っていました。その過程で培われた独自の専門性は、他の議員や官僚が容易に介入できない領域を形成し、税調の権威を一層高める結果となりました。

元自民党税制調査会長の野田毅氏もまた、長年税調の要職を歴任し、その運営に深く関与してきました。野田氏のような経験豊富な政治家たちは、税制改正の議論において、過去の経緯や将来的な影響を見据えた慎重な判断を下すことが期待されていました。しかし、その閉鎖的な議論の進め方は、時代とともに変化する社会のニーズや国民の声が十分に反映されないのではないかという疑念を生み出すことにも繋がりました。

また、税調の実務を支えてきた元自民党事務局長の村口勝哉氏のような人物も、その詳細な業務を通じて税調の円滑な運営に貢献してきました。彼らは表舞台に立つことは少ないものの、税制改正の技術的な側面や過去の事例に関する膨大な知識を有し、議論を側面から支える重要な役割を担っていました。彼らの存在は、税調が単なる政治的な駆け引きの場ではなく、専門的な知見に基づいた意思決定を行っていたことを示唆しています。

元自民党事務局長、村口勝哉氏の肖像

高市首相による改革の波紋と新体制

長らく続いた自民党税調の独特な慣習と「密室政治」に対する批判の声が高まる中、高市早苗首相は、その顔ぶれを大きく変えるという異例の措置に出ました。これは、税調の透明性を高め、より国民の信頼を得られる税制議論の場へと変革しようとする強い意志の表れと見られています。

今回の人事で新たに税調会長に就任したのは、小野寺五典氏です。彼は、これまで税調の「インナー」に属した経験が浅いものの、防衛大臣などの要職を歴任し、幅広い政策分野に精通しています。高市首相が小野寺氏を起用した背景には、従来の慣習にとらわれず、新しい視点と活力をもたらすことで、税調の議論を活性化させたいという狙いがあると考えられます。

新しく自民党税制調査会長に就任した小野寺五典氏の肖像

この大幅な人事は、税調の長老議員たちに強い衝撃を与えました。長年、税制議論の中心を担ってきた彼らにとっては、自身の知見や経験が軽視されたと受け止められかねないからです。しかし、一方で、若手議員や刷新を求める声からは、これを機に税調がより開かれた議論の場となることへの期待も高まっています。新体制の下で、税調がどのようにその役割を果たし、国民の負託に応えていくのか、その動向が注目されます。

結論:変革期の自民党税調と未来への課題

自民党税制調査会は、その発足以来、日本の税制を形作る上で不可欠な役割を担ってきました。長年にわたり「密室政治」との批判を受けつつも、その専門性と「インナー」による集中的な議論は、高度な調整を要する税制改正を支えてきた側面も否定できません。しかし、情報公開と透明性が強く求められる現代において、従来の慣習は時代の要請に応えきれなくなっていました。

高市首相による大胆な人事刷新は、この歴史ある組織に変革の波をもたらしました。新しい会長である小野寺五典氏の下で、自民党税調がどのような新たな議論のスタイルを確立し、国民に対して開かれた姿勢を示すことができるかが、今後の大きな課題となるでしょう。税調が真に国民のための税制を構築し、そのプロセスにおいて十分な説明責任を果たすことができるか。その進化の過程は、日本の政治が抱える構造的な問題とも深く関連しており、今後の動向が注目されます。

参考文献:

- 「週刊新潮」2025年11月27日号掲載【たった10人弱のインナーによる究極の密室政治 「自民党税制調査会」の研究】特集記事