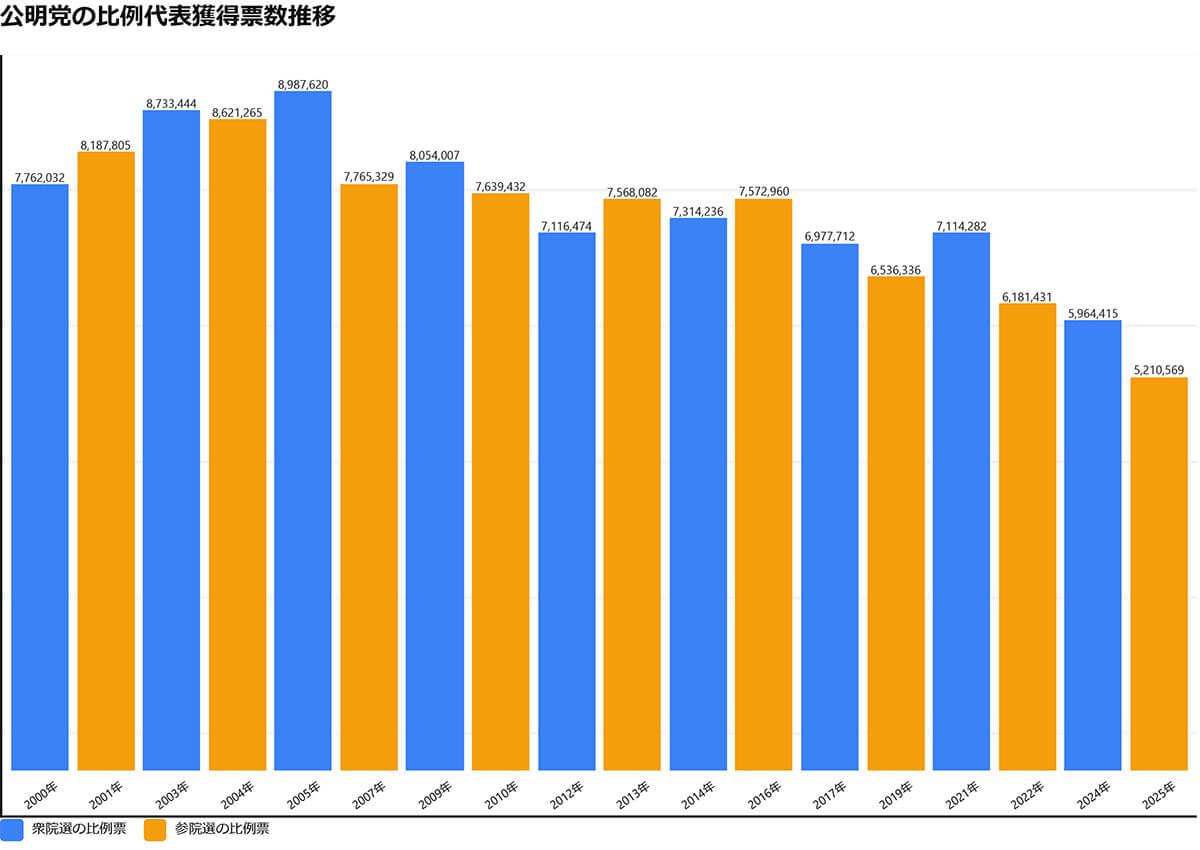

先の参院選で「過去最低」の結果に終わった公明党は、比例代表の獲得票数がかつての900万票近くから、ついに500万票割れ寸前にまで落ち込みました。これは単に長年指摘されてきた創価学会員の高齢化だけの問題なのでしょうか。専門誌「宗教問題」編集長の小川寛大氏は、公明党のみならず、立正佼成会系候補の結果なども踏まえ、日本の「宗教票」そのものが“終わりの始まり”を迎えていると指摘します。

参院選で見られた「公明党票の異変」

参院選の公示直後から、公明党の選挙運動には例年とは異なる「異変」が見られました。東京都内各地では、公示日に公明党の選挙ポスターが昼過ぎまで掲示されない掲示板が複数見受けられました。また、自らを「常勝関西」と称するほど選挙に強かったはずの大阪でさえ、公明党の街頭演説に集まる人の数は他の政党に比べてかなり少ない状況でした。猛烈な暑さを考慮すれば、高齢者が多い熱心な公明党支持層(創価学会員)の活動意欲が低下するのは理解できますが、それでも毎年同党の動向を追ってきた者からすると、例年とは異なる“何か”を感じざるを得なかったのです。

こうして迎えた選挙の結果は、公明党にとって厳しいものでした。大阪での議席は死守したものの、神奈川をはじめとした3選挙区で落選。さらに、比例代表の得票数も昨秋の衆院選から大きく減少し、約520万票と過去最低の結果に終わりました。

公明党の比例代表獲得票数の推移を示すグラフ。過去の選挙から最新の参院選までの得票数の減少傾向が明らかです。

公明党の比例代表獲得票数の推移を示すグラフ。過去の選挙から最新の参院選までの得票数の減少傾向が明らかです。

創価学会員「活動を辞める理由を探している」現状

この背景にある「創価学会員の高齢化」は長らく指摘されてきましたが、その流れは加速する一方です。学会のカリスマであり、精神的支柱であった故・池田大作名誉会長と直接触れ合った記憶を持つ熱心な信者の大半がすでに高齢者となり、肉体的にも精神的にも限界を迎えつつあります。「旦那が亡くなったから」「老人ホームに入るから」といった理由で、彼らはもはや創価学会の活動を辞めるきっかけを探している状態にあるのです。

創価学会の精神的支柱であった故・池田大作名誉会長の肖像

創価学会の精神的支柱であった故・池田大作名誉会長の肖像

その意味で、2023年に池田名誉会長が逝去したことは、活動の転換点の一つになったと言えるでしょう。以前から「池田氏不在を前提とした体制」を着実に築いてきた学会組織であるため、彼の死去が組織運営にそれほど大きな影響を与えなかったのは確かです。しかし一方で、精神的支柱が失われたという意味での影響は間違いなくありました。「池田先生が亡くなったから」と、活動の最前線から身を引いた学会員も少なくなかったのです。

自民党「裏金議員」支援が招いた学会員の「活動意欲喪失」

学会員の選挙活動に対するモチベーションが損なわれるような事態も表面化しています。昨年の衆院選では、埼玉14区の三ツ林裕巳氏や兵庫9区の西村康稔氏など、自民党の非公認となった「裏金議員」に対して、公明党が一部地域で支援に回ったケースがありました。組織からの指示に従い、学会員が必死に「F取り」(非学会員に公明党への投票を呼び掛ける活動)を行っていると、「公明党は裏金議員を応援しているのか」という言葉を投げかけられ、反論もできず、これまで公明党に投票してくれていた友人さえ離れてしまったという声も聞かれます。

あるベテラン学会員は、「なぜ公認されていない自民党議員を公明党が支援するのか。現場の選挙活動にも大きな弊害が出たし、私たちに対する周囲の不信感も強まるばかりでした。そんな実態があるのに、上層部は『選挙はそういうものだ』と現場の声には聞く耳を持たない。組織と現場の不和を感じざるを得ませんでした」と、組織への不信感を募らせています。

まとめ

公明党が参院選で「過去最低」の得票数を記録した背景には、創価学会員の高齢化という構造的な問題に加え、故・池田大作名誉会長の死去による精神的影響、さらには自民党の「裏金議員」支援が学会員に活動意欲の喪失と組織への不信感をもたらしたという、複合的な要因が存在します。小川寛大氏が指摘するように、これは公明党の組織票が直面する危機であるだけでなく、「宗教票」全体の変化の兆候を示しているのかもしれません。今後の公明党の動向、そして日本の政治における宗教票の役割の変化が注目されます。

参考文献: