「もうすぐ誰でも保育園を使えるようになるから、1歳の子を預けて自分時間を作る」。友人からこんな話を聞いて、本当に専業主婦でも保育園が利用できるようになるのか疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。現行制度では、子どもが3歳未満で両親のいずれかが専業主婦(夫)の場合、「保育の必要性がない」と判断され、原則として保育園の利用はできません。しかし、2026年から「こども誰でも通園制度」が本格的にスタートし、状況は大きく変わる予定です。この新制度で、働いていない親も保育園を利用できるのか、費用や預けられる時間など、その詳細と利用方法を詳しく見ていきましょう。

専業主婦が保育園利用を考える、子育て中の母親と子どものイメージ

専業主婦が保育園利用を考える、子育て中の母親と子どものイメージ

現行の幼児教育・保育施設と課題

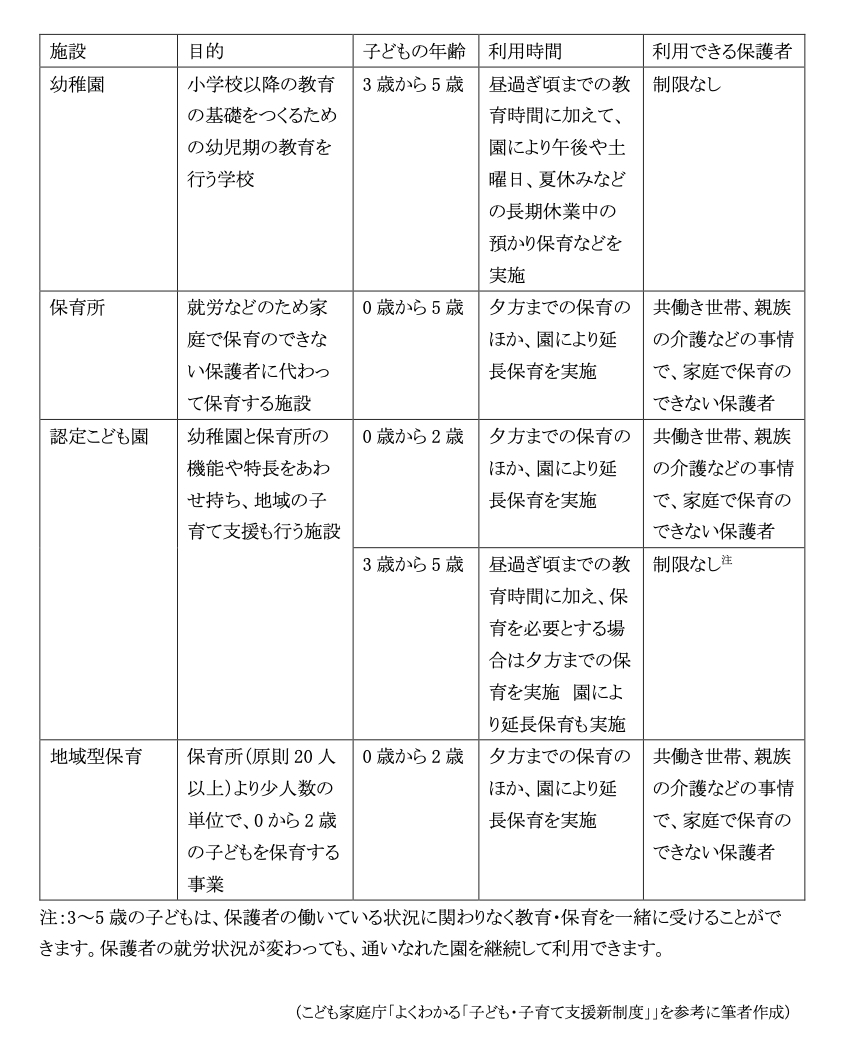

現在の子育て支援施設は、利用者の状況に応じて区分されています。主に就労や病気など「保育の必要性」が認められた場合に利用できる認可保育所や認定こども園、短時間の利用が可能な一時預かり事業などがあります。しかし、1歳や2歳といった乳幼児を長時間預けたいと考える場合、現行制度では「保育の必要性」という就労要件などが必須であり、専業主婦(夫)の家庭が利用することは難しいのが現状です。この点が、子育て家庭の多様なニーズに対応しきれていないという課題として認識されていました。

図表1:現行の幼児教育・保育施設と保育の必要性の有無による利用状況

図表1:現行の幼児教育・保育施設と保育の必要性の有無による利用状況

「こども誰でも通園制度」創設の背景と目的

「こども誰でも通園制度」は、全ての子どもの健やかな育ちを応援し、質の高い成育環境を整備することを目的として創設されました。加えて、保護者の多様な働き方やライフスタイルに関わらず、全ての子育て家庭に対する支援を強化することも大きな狙いです。子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として、2025年度には先行的な実施が開始され、2026年度からは同法に基づく新たな給付として各自治体で本格的に運用される予定です。

この制度の最大の特徴は、保護者の「預けたい」というニーズだけでなく、「子どもの育ち」を主眼に置いている点です。一時預かり事業が保護者の必要性に対応するのに対し、「こども誰でも通園制度」は、家庭にいるだけでは得られない多様な経験を通じて、子どもが成長していく機会を提供します。また、保護者にとっても、専門的な知識や技術を持つ保育者との関わりが、育児における孤立感や不安感の解消につながり、心身のリフレッシュの機会となります。さらに、保育者の子どもへの接し方を間近に見ることで、子どもの成長過程や発達状況を客観的に捉え、親自身が子育てスキルを向上させる「親育ち」の機会となることも期待されています。

利用要件とサービス内容:誰でも利用できる?

「こども誰でも通園制度」の利用対象は、親の就業状況に関わらず、0歳6ヶ月から満3歳未満で、認可保育所などに通っていない子どもです。この制度では、月10時間の範囲内で、時間単位での柔軟な利用が可能です。例えば、週に数時間だけ子どもを預けて、自分の時間を持ったり、地域の活動に参加したりといった使い方が想定されます。

利用料金は、各自治体によって異なりますが、多くの地域で1時間あたりおおむね300円程度が目安となる見込みです。具体的な料金体系や詳細な利用方法については、居住地の自治体のホームページで確認するか、直接問い合わせをすることをおすすめします。制度の開始時期や運用方法も自治体によって多少異なる可能性があるため、早めの情報収集が重要です。

まとめ

2026年から本格化する「こども誰でも通園制度」は、これまで就労要件のために保育園の利用が難しかった専業主婦(夫)の方々にとって、大きな変化をもたらします。この制度は、子どもの健やかな成長を促すとともに、保護者の育児負担を軽減し、孤立感を解消する重要な役割を担います。月10時間という利用枠や費用は自治体によって異なりますが、時間単位で柔軟に利用できるため、多くの子育て家庭にとって有益な選択肢となるでしょう。制度の詳細は、お住まいの自治体から発表される情報を確認し、ぜひ活用を検討してみてください。

参考文献

- Yahoo!ニュース (2023年〇月〇日). 専業主婦の友人が「もうすぐ誰でも保育園を使えるようになるから、1歳の子を預けて自分時間を作る」と言うけど、そんなことできるの?. (元の記事へのリンク)