1972年3月以降、民間空港として運用されてきた福岡空港(福岡市博多区)には、戦後80年が経過した現在もなお、米軍の専用区域が一部残存しています。防衛省によると、国内の民間空港で米軍の専用区域が存在するのは福岡空港のみという特異な状況です。民間機の利用による混雑が深刻化する中で、米軍機も滑走路を使用しており、地元住民、福岡県、福岡市は長年にわたり早期の全面返還を求めています。しかし、日本政府の動きは鈍く、米側が応じる兆しは見えず、地元は粘り強く返還要求を続ける構えです。

国内唯一の米軍専用区域、その概要と歴史

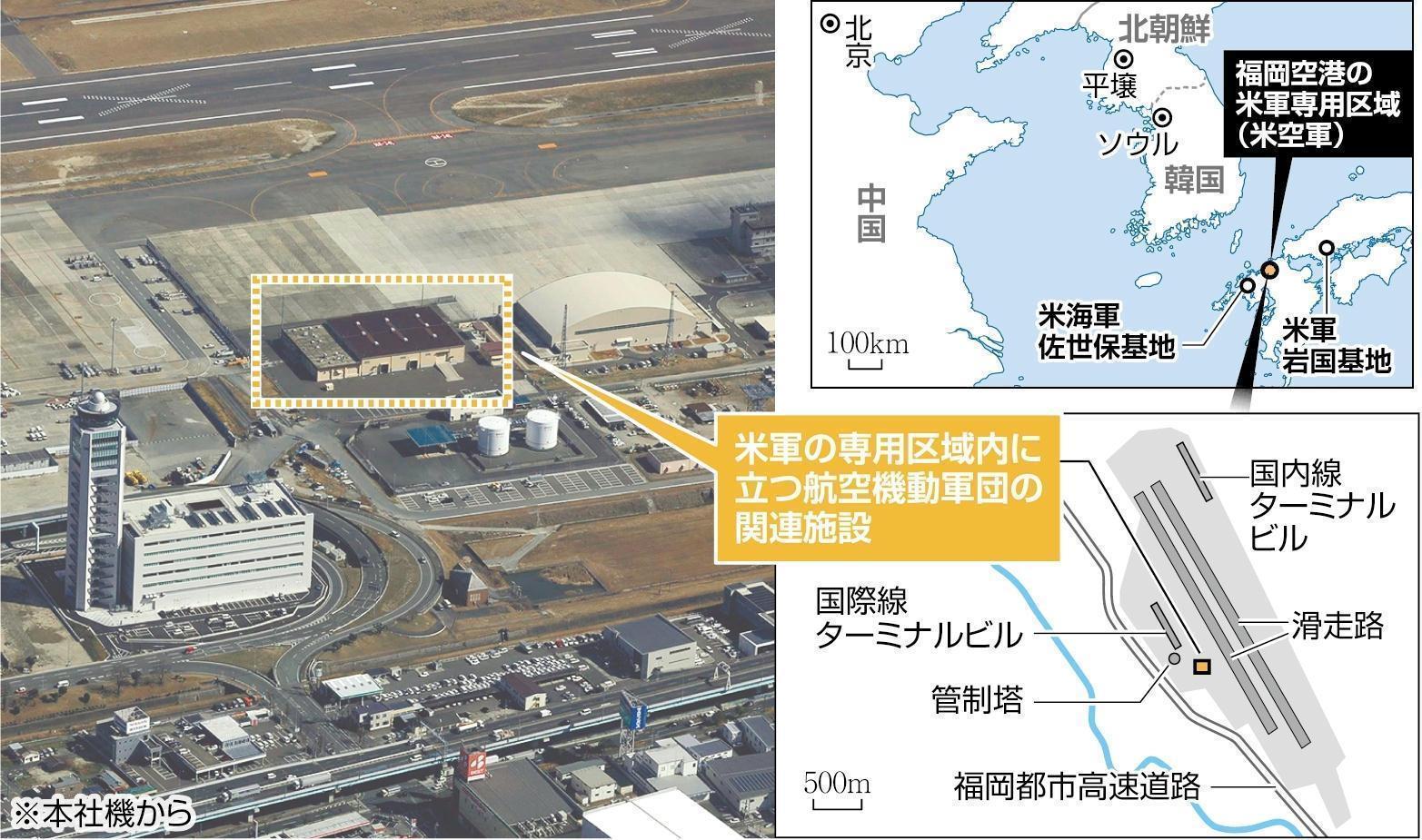

福岡都市高速道路を太宰府市方面へ向かう際、福岡空港の管制塔近くに、赤茶色の屋根を持つ平屋建ての建物が見えてきます。これは米空軍の「Air Mobility Command(AMC=航空機動軍団)」が各地に展開する拠点の一つです。日米地位協定に基づき、福岡空港の敷地約350ヘクタールのうち、この建物と周辺の合計約2.3ヘクタールが米軍の専用区域と定められています。さらに、滑走路と誘導路は米軍機も利用する一時使用区域として運用されています。政府関係者や有識者はAMCについて、「輸送、空中給油、医療搬送などを担う部隊であり、要人や軍人の家族の移動にも使われている」と説明しています。

福岡空港の広大な敷地と民間航空機の様子、米軍専用区域の課題を視覚的に伝える

福岡空港の広大な敷地と民間航空機の様子、米軍専用区域の課題を視覚的に伝える

福岡空港に米軍専用施設が立地する背景には、旧日本陸軍が1945年の終戦前に建設した席田飛行場の歴史があります。終戦後すぐに米軍に接収され、板付飛行場として運営が開始されました。特に朝鮮戦争(1950~53年)では、米軍の戦闘機が出撃する重要な拠点となりました。1972年に大部分は日本に返還され福岡空港となりましたが、一部の区域は現在に至るまで返還されずに残されているのです。

過密化する民間空港と米軍機の利用状況

国土交通省のデータによると、福岡空港における民間機の年間着陸回数は約9万4000回に上り、その過密ぶりが伺えます。一方、米軍機の着陸は2015年から2024年の平均で年間58.9回と、国内の民間空港としては最も多い回数を記録しています。昨年には米軍輸送機オスプレイの飛来も確認されており、その存在感を示しています。

国土交通省の担当者は「民間機の利用に支障のない範囲での使用状況」と説明していますが、地元からは、既に混雑が深刻な空港に米軍機が離着陸することに対する疑問の声が上がっています。民間航空機の運航に与える影響や、将来的な空港の拡張性、効率的な運用への懸念が根強く存在しています。

全面返還を求める地元、鈍い政府の動き

福岡空港に残る米軍専用区域の問題は、地元住民、福岡県、福岡市にとって長年の懸案事項です。空港のさらなる発展と利便性向上、そして安全な運用を確保するため、一貫して全面返還を日本政府と米側に求めてきました。しかし、日本政府の具体的な動きは鈍く、米側も現在のところ返還に応じる気配は見せていません。

このような状況に対し、地元は諦めることなく、粘り強く米軍専用区域の全面返還を要求していく考えを表明しています。戦後から続く特別な地位協定と、現代の日本の地域社会が直面する課題との間で、解決策を見出すための対話と努力が今後も求められています。

出典: 読売新聞