自民党は9月2日午後、党本部で両院議員総会を開催し、先の参院選における大敗の総括を報告しました。報告書では敗因として「政治とカネ」の問題による信頼喪失、現金給付策が国民に響かなかったこと、一部保守層の他党への流出などを挙げ、「解党的出直しが必要」と明記。しかし、石破総理大臣個人の責任については直接的な言及を避けました。党内では参院選での壊滅的敗北を受け、石破総理の辞任と総裁選の前倒しを求める声が高まっていますが、今後の政局は一体どう展開するのでしょうか。政界取材歴50年以上のベテラン政治ジャーナリスト、泉宏氏がこの喫緊の課題について深く分析します。

石破総理大臣が公務に臨む様子。自民党の参院選大敗後、その進退が注目されている政治情勢を象徴する。

石破総理大臣が公務に臨む様子。自民党の参院選大敗後、その進退が注目されている政治情勢を象徴する。

自民党参院選総括:「解党的出直し」が意味するもの

両院議員総会で報告された自民党の参院選総括は、「解党的出直し」という強い言葉で党の現状認識を示しました。しかし、この言葉が本来持つ意味と、報告書の内容には乖離があると泉氏は指摘します。泉氏によれば、「解党的出直し」とは、企業に例えれば社長をはじめとする幹部全員が総退陣し、新たな体制で再出発することを意味するはずです。ところが、今回の総括は、解党的出直しを行うために「改めて党の一致結束が必要だ」「国民に信頼される党になるために、これから我々が頑張ります」といった、現体制の維持を示唆する内容に終始しているといいます。泉氏は、この点で国民の期待に応える真摯な反省と責任の取り方が不足しているとの見方を示しています。

自民党総裁選の前倒しの可能性を示すイメージ。党内では石破総理の責任論が高まり、次期総裁選の動向に注目が集まる。

自民党総裁選の前倒しの可能性を示すイメージ。党内では石破総理の責任論が高まり、次期総裁選の動向に注目が集まる。

総裁選前倒しは避けられないか?識者が語る舞台裏

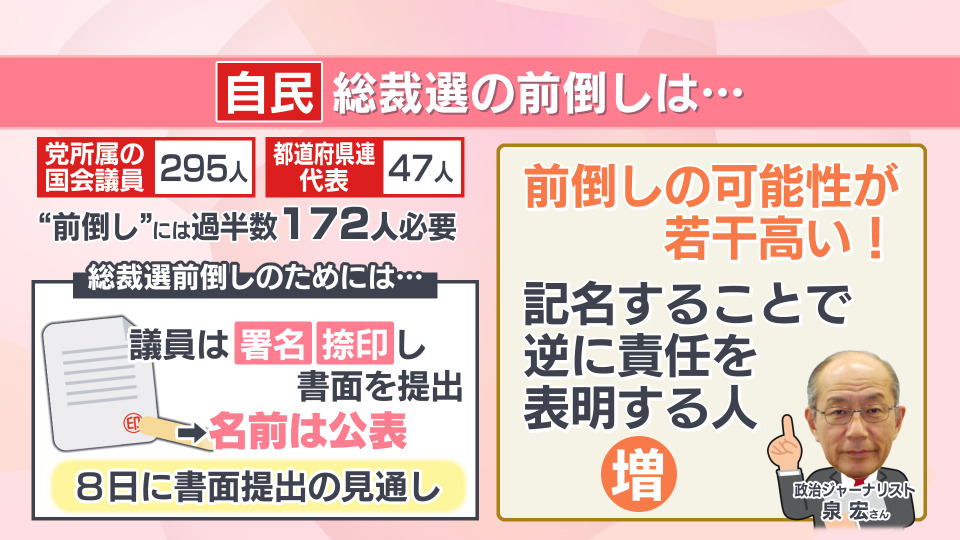

自民党総裁選の前倒しを実現するためには、党所属の国会議員295人と都道府県連代表47人の過半数、すなわち172人の賛成が必要です。議員は今月8日までに署名捺印し、書面を提出する必要があり、その名前は公表されることになっています。この記名式のプロセスが、総裁選前倒しの行方を左右する大きな要因と見られています。

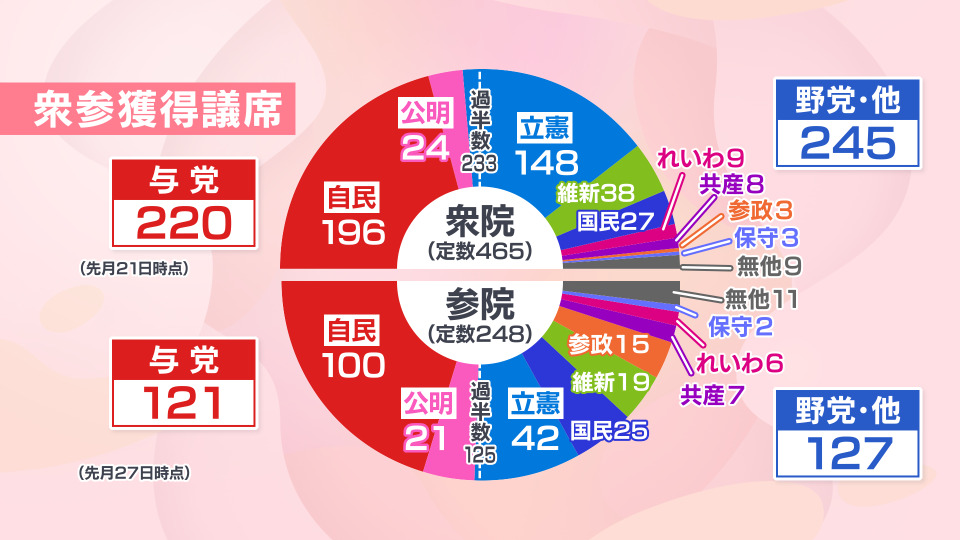

泉氏は、複数の旧知の議員への取材を通じて、現状の党内の雰囲気を詳しく解説しました。都道府県連の代表や多くの国会議員の間では、「このまま誰も責任を取らずに石破政権が存続すれば、国民からさらに強い批判と手痛いしっぺ返しを受けることになる」という危機感が急速に高まっているといいます。そのため、「ここで総裁選の前倒しという実質的なリコールを行わなければ、自民党はもはや立ち行かなくなる」との意見が非常に増えているとのこと。泉氏はこの状況を踏まえ、総裁選が前倒しされる可能性は極めて高いと見ています。

また、記名式による「踏み絵」の形式が、かえって前倒し賛成派を増やす結果になっていると泉氏は分析します。一部では、石破総理と距離が近い議員や、「裏金」問題に関与した議員が記名をためらい、賛成が減る可能性も指摘されていました。しかし泉氏は、政治家としてこの状況で自身の立場を表明しないことは、結果的に政局をさらに混乱させ、その責任が自身に跳ね返ると認識する議員が増えていると語ります。世論調査で「他に適切な人材がいないため、石破総理が続投すべき」という意見も存在するものの、「一政治家として何を表明するのかという局面で踏み絵を求められて逃げたのでは、今後の政治家人生を生き抜けない」と考える議員が多数派となりつつあると泉氏は結論付けています。

日本の国会における与野党の議席数を示すグラフ。参院選での自民党の議席減少が総裁選前倒し論に影響を与えている。

日本の国会における与野党の議席数を示すグラフ。参院選での自民党の議席減少が総裁選前倒し論に影響を与えている。

今回の自民党参院選大敗後の総括は、その内容の不十分さが指摘され、石破総理の進退を巡る議論は党内外で一層激化しています。「解党的出直し」という言葉の重みと、それをどう実現するのかが問われる中、記名式の総裁選前倒し署名が、多くの議員に自身の政治生命をかけた決断を迫っています。泉氏の分析が示すように、党内の危機感は限界に達しており、石破総理の辞任と総裁選の前倒しは、もはや避けられない流れとなりつつあるかもしれません。今後数日の間に、日本の政治の大きな転換点が訪れる可能性が高いでしょう。