今年6月、東京都板橋区の賃貸マンションで、オーナーによる一方的な2.5倍もの家賃値上げが報じられ、住民の間で大きな困惑が広がりました。この値上げ要求は後に撤回されたものの、7月には共用部分の照明が消えるなど、生活に不可欠な設備の管理が行き届かない問題が浮上。このような賃貸トラブルに直面した際、入居者はどのように対応すべきなのでしょうか。本記事では、不動産の専門家であるTERASS取締役・COOの井上利勉氏の解説に基づき、入居者が知っておくべき権利と対処法を詳しくご紹介します。

不当な家賃値上げは拒否できる!借地借家法が守る入居者の権利

突然の不当な家賃値上げに直面しても、入居者は必ずしもそれに従う必要はありません。日本には「借地借家法」という強力な法律があり、入居者の権利が手厚く保護されているため、家主は入居者の合意なしに勝手に家賃を上げることはできないのです。これは、契約更新時における賃料改定にも同様に適用されます。

しかし、近年、特に東京都心部では土地価格の高騰に伴い、家賃相場も上昇傾向にあります。不動産情報サービスのアットホームが8月27日に発表した7月の東京23区単身者向け賃貸マンションの平均募集家賃は、前月比1.6%の値上がりを記録し、昨年以来14ヶ月連続で最高値を更新。単身者向け物件でも平均10万円台となるなど、周辺相場が合理的に上昇している場合は、極端な金額でなければ家賃改定に応じる必要も出てくる可能性があります。

共用部分のトラブル発生時:オーナーの修繕義務と賃料減額請求の可能性

前述の板橋区のマンションでは、家賃値上げ問題に加えて、7階建てにもかかわらずエレベーターが使用不能になったり、ゴミ集積所を含む共用部分の管理が放棄されたり、さらには共用部分の照明が点灯しなくなるなどの問題が発生しました。

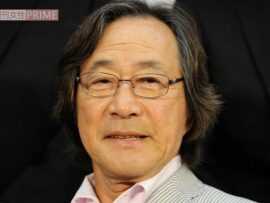

東京都内の高層マンション。家賃値上げや共用部分の管理問題は、都市部の賃貸物件で発生しやすい問題です。

東京都内の高層マンション。家賃値上げや共用部分の管理問題は、都市部の賃貸物件で発生しやすい問題です。

このような共用部分の利用に関するトラブルが発生した場合、民法601条(賃貸借の定義)や借地借家法に基づき、オーナーには修繕義務が課せられています。エレベーターや共用部分の照明など、生活に不可欠な設備が故障などの理由で使えなくなった場合、オーナーは速やかに修理を行わなければなりません。万が一、オーナーが修繕に応じない、または修繕費を賄えないといった状況であれば、入居者はオーナーに対して賃料の減額請求を行うことも可能です。これは、提供されるサービス(住居の利用価値)が低下しているため、それに見合った賃料に調整を求める正当な権利です。

トラブル解決への道:話し合いから法的手続き、そして退去補償まで

賃貸トラブルが発生した際、まず最も理想的なのは、管理会社やオーナーと入居者が直接話し合いの場を持ち、合意に至ることです。通常、賃貸管理会社が仲介役を担い、円滑なコミュニケーションを促します。しかし、板橋区のケースのように、オーナー側と連絡が取れない、あるいは話し合いが進まないという状況も起こり得ます。報道では、住民たちが協力して共用スペースを掃除する姿が伝えられ、最終的に住民に負担が増えることで住みづらさを感じ、転居を検討せざるを得ないケースもあります。

話し合いで解決に至らない場合は、調停や訴訟といった法的手続きを検討することになりますが、これらの手続きは感情的なしこりを残しやすいため、最終手段と考えるべきでしょう。もし、このような状況下で入居者が転居を強いられることになった場合、入居者は法律によって保護されており、オーナー側に対して立ち退きのための補償金(立ち退き料)を交渉・請求することができます。生活基盤が変わることを余儀なくされることに対する補償を求めることは、正当な権利です。

「情報弱者」にならないために:事前の準備と情報収集の重要性

今回のような突然の家賃値上げ要求は、不動産事情に疎い人にとってはまさに「晴天の霹靂」であり、多くの人が動揺したことでしょう。しかし、井上氏は「情報弱者」にならないための事前の準備の重要性を強調します。

日頃から、不動産事情に詳しい人からの話を聞く機会を持ったり、いざというときに頼れる専門家(弁護士、不動産コンサルタントなど)と連絡が取れる状態にしておくことで、突発的なトラブル発生時の対処法は大きく変わります。このような事前の準備と情報収集は、これからの時代において、より一層大切になるでしょう。動揺することなく、自分にとって負担の少ない適切な対処ができるよう、日頃から意識しておくことが求められます。