高市早苗首相は初の所信表明演説において、新たな戦い方の顕在化や日本を取り巻く安全保障環境の変化を挙げ、国家安全保障戦略を含む戦略3文書の見直しを1年前倒しし、2026年中の改定を目指すと表明しました。トランプ政権も米国の国家防衛戦略などを近く公表すると予測されており、日米同盟の連携強化のためにも、米国の新戦略と歩調を合わせることは極めて重要です。同時に、激変する安保環境下で、現行の戦略3文書に欠けている視点を加え、日本の防衛警備体制をより強靭なものにする必要があります。特に、北極海航路における中露連携の深化は、日本にとって新たな地政学的脅威として浮上しています。

日本の安全保障戦略の変遷と新たな視点の必要性

2022年12月、岸田文雄首相(当時)は「ウクライナは明日の東アジアかもしれない」との認識に基づき、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、そして防衛力整備計画の戦略3文書を改定しました。この改定の主眼は、ロシアによるウクライナ侵攻や台湾有事の現実味を背景に、日本が抑止力として反撃(敵基地攻撃)能力を保有することにありました。具体的には、日本に対する武力攻撃事態(有事)を抑止することに重点が置かれ、現在、米国製の巡航ミサイル「トマホーク」や国産開発の「島嶼防衛用高速滑空弾」などを2026年度中に自衛隊へ配備する計画が進められています。

しかし、現行の戦略3文書には、平時およびグレーゾーン事態における脅威が、中国とロシアの連携強化によってこれまで以上に急速に高まっていく可能性という視点が欠けていると指摘されています。その最も顕著な例の一つが、本稿で焦点を当てる北極海をめぐる安全保障の状況であり、その兆候はすでに明確に表れています。

深化する中露連携と北極海が示す新たなシーレーン脅威

ロシアがウクライナのクリミア半島を併合した2014年以降、欧米による経済制裁に対抗するように、ロシアは中国との連携を一層深めました。翌2015年には、中国海軍の艦艇5隻がオホーツク海からベーリング海、さらにはアリューシャン列島の米国領海内を航行するという事態が発生しています。

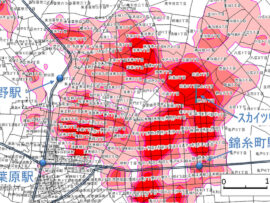

2021年以降、中露の連携はさらに強化され、両国は「共同パトロール」と称して、毎年10隻前後の海軍艦艇を日本海に集結させています。これらの艦艇は様々な演習を実施した後、宗谷海峡と津軽海峡を通過してオホーツク海を航行し、その後反転して北西太平洋を南下、南西諸島を迂回して東シナ海に至るという、まさに日本列島を取り囲むようなルートで軍事行動を繰り返しています。

ロシアの砕氷船と北極海航路を開拓する中露の連携

ロシアの砕氷船と北極海航路を開拓する中露の連携

この繰り返し行われる軍事ルートこそが、日本にとって新たな脅威となり得る北極海に至る中国の海上交通路(シーレーン)に他なりません。中露両国による北極海航路の開拓と利用は、日本の防衛上、見過ごすことのできない新たな戦略的課題を提起しています。

結論

日本の安全保障環境は、中露連携の深化と北極海航路の戦略的価値の高まりにより、かつてないほど複雑かつ緊迫したものとなっています。現行の国家安全保障戦略などの戦略3文書は、有事への抑止力に重点を置いていますが、平時およびグレーゾーン事態における新たな脅威への対応策をさらに強化する必要があります。高市早苗首相が表明した戦略3文書の前倒し改定は、こうした国際情勢の急速な変化に対応し、日米同盟との連携を深めつつ、北極海をめぐる新たなシーレーンや中露の軍事行動といった多角的な脅威を織り込んだ、より包括的な防衛警備体制を構築する絶好の機会です。日本の防衛体制を強靭化し、地域の安定に貢献するためには、これらの新しい視点を取り入れた戦略的な見直しが不可欠です。