日本の農業は、深刻な岐路に立たされています。「スマート農業」「構造改革」「競争力強化」といった言葉が躍る一方で、現場の農家たちは疲弊し、後継者不足は深刻化しています。制度の不備だけでなく、政治が生み出した「農業崩壊」の構図を紐解き、未来への提言を探ります。

政治の怠慢が生んだ「スマート農業」の虚像

「今動かなければ手遅れになる」——自民党の食料安全保障強化本部などが合同で決議した「農業構造の集中転換」に記された言葉です。しかし、長年の農業の危機をなぜ放置してきたのでしょうか?自民党農政の怠慢は明白であり、多くの問題はすでに「手遅れ」と言えるでしょう。

その象徴的な例が「スマート農業」です。2019年から始まった「スマート農業実証プロジェクト」では、国は数百億円もの予算を投じ、ドローンや自動運転トラクター、各種センサーなど最新機器を導入しました。しかし、会計検査院の報告書(令和4年(2022年)度決算検査報告)によれば、これらの機器はほとんど活用されていないという実態が明らかになっています。

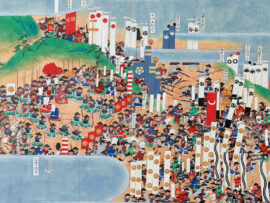

スマート農業で使用されるドローン

スマート農業で使用されるドローン

高額な機器と維持費の負担:現場の声が届かない現実

これらの機器は、1台数百万円から1000万円以上もする高額なものです。購入時の補助金はあっても、維持費は農家の負担となります。高齢化が進む農村では、維持管理が難しく、結局使われなくなってしまうケースが多いのです。「農業経営コンサルタントの田中氏(仮名)」は、「導入前に持続可能性を検証すべきだった。現場の声を無視した政策は、最初から失敗が約束されていた」と指摘します。

導入された機械は、倉庫で埃をかぶったまま。「スマート農業」は、現場のニーズを無視したパフォーマンスに過ぎなかったと言えるでしょう。

未来への提言:持続可能な農業を実現するために

真に持続可能な農業を実現するためには、現場の声に耳を傾け、実情に即した政策が必要です。高額な機器の導入ではなく、既存の技術の改良や、農家の負担軽減に繋がる支援策こそが重要です。「日本の食卓を守る会」代表の佐藤氏(仮名)は、「農家は日本の宝。彼らを支えることが、日本の未来を守ることに繋がる」と語ります。

技術革新は重要ですが、それ以上に大切なのは、農家が安心して農業を続けられる環境づくりです。消費者の理解と協力も不可欠です。共に日本の農業の未来を考えていく必要があるでしょう。