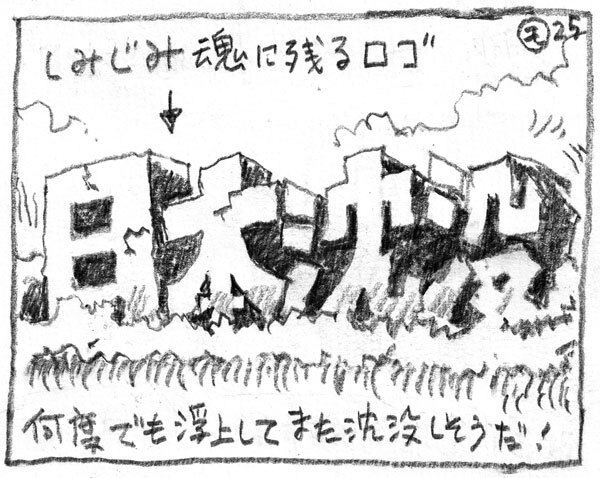

兵庫県の斎藤元彦知事の辞任問題、まるで明治時代の軍歌「勇敢なる水兵」の一節、「まだ沈まずや、定遠は――」を彷彿とさせます。苦境にあっても、なお沈まない様は、小松左京の「日本沈没」で、疲弊しきった中田が「まだ沈まずや、定遠は…」と呟くシーンにも重なります。しかし、この場合の「定遠」とは、日本そのものを指しているのではないでしょうか。

知事の記者会見はオンラインで視聴できますが、辞任の言葉は巧みに避けられています。まるで魯迅の「阿Q正伝」に登場する阿Qのように、精神的な勝利を自分に言い聞かせているかのようです。阿Qは、貧しく無学でありながら、詭弁を用いて敗北を勝利へとすり替えることで自己肯定感を保ちます。斎藤知事の言動も、このような阿Q的な精神構造を露呈しているように見えます。

兵庫県庁

兵庫県庁

なぜ、私たちの社会は彼のような人物を生み出し、兵庫県民は彼を再び知事として選出したのでしょうか? これは、現代社会の抱える深い問題を象徴していると言えるでしょう。

日本文化の底力と新自由主義の影

近年、日本語で紡がれた文化の厚みを強く感じています。古事記、平安文学、そして現代に至るまで、日本語で記述された物語は、人間の理性と感性の機微を描き出し、現代社会を生きる私たちに貴重な示唆を与えてくれます。千年を超える叡智の蓄積は、現代社会の複雑な問題を紐解く鍵となるはずです。

トランプ前米大統領の行動原理は宮沢賢治の寓話に、斎藤知事の言動は魯迅の「阿Q正伝」に見出すことができるように、過去の文学作品は現代社会を理解する上で貴重な手がかりを提供してくれます。

だからこそ、歴史、伝統、文化を金額で換算するような新自由主義的な価値観は危険です。文楽への補助金カットが良い例でしょう。私たちは、日本語を操る者として、その文化を学び、楽しみ、親しむことで、真の価値を見出す目を養う必要があるのです。 まさに森高千里の「勉強の歌」にあるように、「勉強は出来るうちに しておいたほうがいいわ」ですね。

新自由主義からの脱却と未来への希望

この連載では、過去40年間日本を席巻してきた新自由主義の功罪について考察してきました。1980年代後半以降、「新自由主義の日本」で育った世代にとっては、それ以外の社会を想像することは難しいかもしれません。

新自由主義は経済思想であるため、当時の経済状況を振り返ることで、その影響を理解することができます。 1980年代のバブル経済期は、新自由主義的な政策が推進された時期でもありました。しかし、バブル崩壊後の経済停滞は、新自由主義の限界を露呈することとなりました。

これからの日本は、新自由主義の呪縛から脱却し、新たな道を模索していく必要があります。それは、過去の文化遺産から学び、未来への希望を創造していくことでもあるのです。