従業員に対し、子供を授かるために行う活動「妊活」を支援する企業が増えている。不妊治療への社内の理解を促し、若い頃から妊娠や出産などの私生活と仕事の両立について考えてもらうためだ。女性は出産などがきっかけで退職するケースも多く、仕事を続けてもらって女性管理職を増やす狙いもある。(岡田実優)

セミナー開催

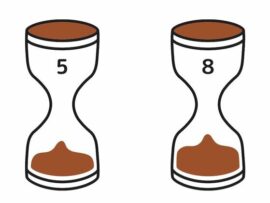

「不妊治療の費用は、治療内容や時期によって数千円から数百万円と差がある」「妊活について20代から知りたかったという声も多い」――。システム開発のパナソニックコネクトは4月、東京都内の本社で妊活への理解を深めるセミナーを開いた。

妊活関連の商品も手がける日用品大手ユニ・チャームと連携した取り組みで、管理職を含む男女の社員39人(20~60歳代)が参加。妊娠や出産に関する講義を受け、「子供は何人、いつほしいか」といった人生設計を考え、不妊治療の支援方法などを議論した。

自身も不妊治療を受けた経験があるパナソニックコネクトの西川岳志代表取締役は、「若い時から体のことを知ることは大切。当事者の問題で終わらせず、職場全体でサポートできるよう知識を向上させたい」と話す。ユニ・チャームは十数社と同様のセミナーを開催する予定だ。

要望の多様化

企業が妊活を支援する背景には、不妊治療を理由に退職する女性が増えていることがある。

厚生労働省の2023年の調査では、不妊治療を経験した人の10・9%が仕事と両立できずに退職し、7・4%が雇用形態を変更したと回答。「通院回数が多い」「仕事との日程調整が難しい」などを理由に挙げた。経済産業省の推計では、不妊治療による経済損失は年間で3000億円に上るという。

国は不妊治療について、体外受精や人工授精などを公的保険適用とするなど支援を拡充している。ただ、海外に赴任するなど、女性が企業で活躍する場が広がるのに伴い、妊活への要望も多様化している。

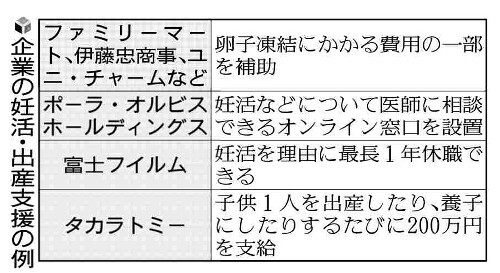

コンビニ大手のファミリーマートは24年7月から、将来の出産に備えた「卵子凍結」の費用の一部を補助する。卵子凍結は、がん患者らが子供を授かる可能性を残すために行われてきたが、健康な女性が希望する時期に妊娠できるよう利用することも増えている。