以前より夫婦共働き世帯が増えたとはいえ、実際には「夫がフルタイム・妻がパート」という家庭が少なくありません。そのため、夫が病気や事故などで早くに亡くなった場合、のこされた妻と子どもの家計が破綻危機に陥ってしまう場合があります。A家は6年前、高校1年生の娘と51歳のAさんをのこして夫が逝去。Aさんは、どのようにして生活を乗り切ったのでしょうか。牧野FP事務所の牧野寿和CFPが、事例をもとに解説します。

会社員の夫が急死…生活が一変したA家

6年前の早春、Aさんの人生は大きく変わりました。同い年で働き盛りだった会社員の夫Bさんが、急性心疾患のため自宅で無念の死を遂げたのです。享年45歳でした。

のこされた妻のAさん(当時45歳)とひとり娘のCさん(当時16歳)は、失意のどん底に落とされました。夫を失った悲しみはもちろんのこと、一家の大黒柱の急逝により、家計に暗雲が立ち込めます。

Aさんは事務系のパートで働いてはいたものの、月収はわずか8万円。遺族年金があるとはいえ、これでは生活がままなりません。

Aさんは「とにかく節約しなくては」と、食事や着る服など、身の回りのものから切り詰めるようになりました。それまで通っていた最寄りのスーパーに行くのをやめ、パート帰りは自転車で20分かかる激安スーパーまで遠出。総菜コーナーの周囲をウロウロしながら、半額シールが貼られるのを待ちます。

「お母さん、あたし大学行くのやめる。高校卒業したら、就職するよ」

家計を気遣ったCさんからそう告げられたものの、なんとかして大学に行かせたいAさんは娘の就職を断固拒否。とはいえ、大学にかかる費用を考えながら「あとはなにを節約できるだろう」と頭を抱えていました。

そんなAさんを見かねた義兄は「一度冷静になって、専門家に相談するといいよ。費用はウチが出すから」と、ファイナンシャルプランナー(FP)である筆者を紹介したのでした。

パート代+遺族年金で月あたりの収入は?

「遺族年金だけじゃなにも解決しません。外国人ばかり優遇するこの国を恨みます……。でも、なんとしてでも娘を志望校に入学させたい。お金のせいで我慢させるのは嫌なんです。どうにかなりませんか!?」

Aさんは席に着くなりまくし立てるように訴えます。

そこで筆者は、Aさんから一連の話を聞いたうえで、まずはA家の現在の資産を可視化することにしました。

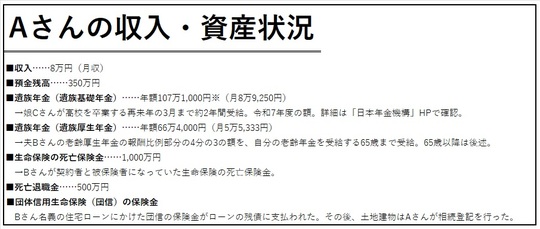

なお、当時のAさんのパート年収は、課税される金額ではありませんでした。また、遺族年金はすべて非課税です。死亡保険金と死亡退職金は、それぞれ500万円×法定相続人の数までは非課税限度額ですので、非課税の範囲内でした。

Aさんの月あたりの収入は、パート代8万円と遺族年金(基礎+厚生)14万4,583円、あわせて22万4,583円となります。

Cさんは公立高校に通学しており、学校に納付する金額は限られていました。そのため、進学塾にかかる費用や大学受験料、入学金など、大学入学時までの費用は、この収入と死亡保険金でなんとか賄えそうです。

しかし、遺族基礎年金はCさんが高校を卒業するまでの支給ですから、その後は月13万5,333円となります。