2026年度から本格的に始まる私立高校授業料の実質無償化は、経済状況によらず、すべての子どもたちが希望する進路を選択できるようにすることを大きな目的としている。しかし、秋田県に住む高校1年生の田中広太さん(15)=仮名=は、中学時代に憧れた私立高校への進学を強く望んだものの、家計の壁に阻まれ、その夢を諦めざるを得なかった。田中さんは「私立無償化で将来の選択肢が広がったとは思えない」と語る。この政策は、試算ではその恩恵が首都圏など大都市圏に集中するとも言われており、地方では恩恵を感じられない人たちがいる現実がある。こうした状況の中、私立高無償化が今後の参院選の主要な争点にすらなっていない現状は、果たして許容されるべきなのだろうか。

憧れの私立強豪校、そして現実の「家計の壁」

田中さんは中学で陸上競技を始め、特に2年生から挑戦したハードルでは記録が大きく伸びた。県内の中高有望選手が集まる合宿に参加した際、3歳上の先輩選手と出会う。その先輩はハードル姿勢が美しく、県大会で常に上位、東北大会や全国大会にも出場する実力者だった。田中さんは「自分もああなりたい」と強く思い、その選手の走り方を熱心に観察し、大会記録を逐一チェック。さらにはフォームだけでなく、髪型まで真似るほど憧れた。

その憧れの選手が通っていたのは、秋田市内に位置する私立高校で、陸上競技の短距離種目では県内有数の強豪校として知られている。「自分も同じ高校に行きたい」。積雪のため屋外練習ができない冬期間、自宅から約1時間かけて体育館へ通い練習を終えた後、車で送迎してくれた母(45)に、田中さんは私立高への進学希望を打ち明けた。

しかし、母は難色を示した。田中さんの陸上への熱意を応援したい気持ちはやまやまだったが、それ以上に家計負担の重さが大きな懸念材料だったのだ。田中さんの家庭は、母と弟、祖父母の5人暮らし。生計を支えているのは、唯一仕事をしている母だけである。

現行制度では、政府は子どもの通学先が公立か私立かを問わず、年収910万円未満の世帯に対し、公立高校の授業料相当額である年間11万8000円を支給している。さらに、私立高校に通う生徒がいる年収590万円未満の世帯に対しては、年間最大39万6000円を上限とした就学支援金を支給している。田中さんが希望した私立高校に進学した場合も、国の支援金などを活用すれば授業料自体は無償になるはずだった。しかし、授業料以外の費用、例えば入学金、施設設備費、制服代、体操服代、教科書・教材費、部活動費、そして特に地方では重要な交通費など、多岐にわたる「学費」の負担が重くのしかかり、家計にとっては私立高校への進学は極めて困難な選択肢だった。

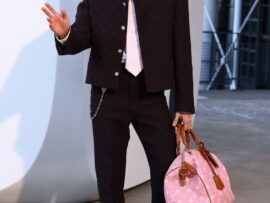

秋田県の陸上競技場でハードル練習をする高校1年生の男子生徒。私立高進学を断念した田中広太さん(仮名)。

秋田県の陸上競技場でハードル練習をする高校1年生の男子生徒。私立高進学を断念した田中広太さん(仮名)。

大都市圏に集中する恩恵? 地方で置き去りの課題

私立高校授業料の実質無償化拡大は、全ての生徒に経済状況に関わらず希望する教育機会を提供するための重要な政策であるはずだ。しかし、一部の試算では、この政策にかかる費用が首都圏をはじめとする大都市圏に集中して投下される見込みであり、地方においては私立高校自体の数が少なく、教育の選択肢が限られている地域も存在する。田中さんのように、たとえ授業料が無償化されても、それ以外の費用が大きな負担となり私立進学を諦めざるを得ないケースは、地方では決して少なくない現実がある。

このように、私立高校無償化が必ずしも全国津々浦々で等しく「進路選択肢の拡大」に繋がっているわけではない状況があるにもかかわらず、今後の参院選でこの問題が主要な争点として活発に議論される兆候はほとんど見られない。政策の本来の意図と、それが現場にもたらす効果、そして地域や家庭による格差といった課題が、十分に検証されることなく置き去りにされていると言えるだろう。

まとめ:政策と現実の乖離

私立高校授業料の実質無償化は、経済的な理由による教育機会の不平等を解消することを目指す重要な一歩である。しかし、秋田県の田中さんの事例が示すように、授業料以外の多岐にわたる費用や、地域による教育資源の偏在といった要因は、依然として多くの家庭、特に地方の家庭にとって私立進学を阻む厚い「家計の壁」として存在している。政策が掲げる「経済状況によらない進路選択」の理想は、まだ完全に現実のものとはなっていない。今後、この政策が真に全国の子どもたちに平等な機会をもたらすものとなるよう、現場の声に耳を傾け、政策のあり方についてより深い議論と見直しが進められることが強く求められている。

参考文献

- 毎日新聞 (Yahoo!ニュースより転載)