近年、日本のテレビ視聴習慣は多様化の一途を辿っています。そんな中、フジテレビの月曜夜に連続して放送されるドラマ枠「月9」と「月10」に対し、視聴者から「しんどい」「疲れる」といった声が上がっていることが注目されています。特に、福原遥さん主演の「月9」と磯村勇斗さん主演の「月10」という強力なラインナップが続いたことで、この疲労感が顕在化したと見られています。この記事では、なぜ視聴者が月曜夜の連続ドラマに「しんどさ」を感じるのか、その背景にある現代の視聴環境の変化とテレビ局が直面する課題を深く掘り下げていきます。

月曜夜の連続ドラマ枠、その狙いと現実

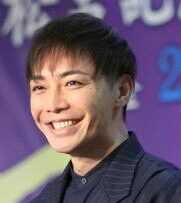

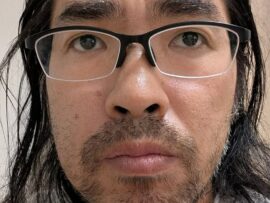

フジテレビが月曜のゴールデンタイムに「月9」と「月10」を連続で編成する背景には、視聴者を長時間にわたってテレビの前に繋ぎ止め、安定した視聴率を確保したいという狙いがあります。かつては、人気ドラマが連続して放送されることで、その日の夜全体をテレビ局のコンテンツで埋め尽くし、視聴者を他局に流出させない効果が期待されていました。福原遥さんや磯村勇斗さんといった人気俳優を起用し、それぞれのドラマが異なるテーマやジャンルを持つことで、幅広い層の視聴者を取り込む意図があったと考えられます。

しかし、SNSなどでの視聴者の反応を見ると、こうした戦略が必ずしも成功しているとは言えない現状が浮き彫りになっています。「2時間続けてドラマを見るのは集中力が続かない」「感動や興奮が疲労に変わる」「別のことをしながら見ることができない」といった意見が多く見られます。また、週の始まりである月曜の夜に、感情移入が必要なドラマを2本続けて視聴することへの精神的な負担を訴える声も少なくありません。この「連続視聴疲労」は、単なる好みの問題だけでなく、現代の多様なライフスタイルと視聴行動の変化に起因していると言えるでしょう。

現代の視聴環境と「一連のトラブル」がもたらす影響

視聴者が月曜夜の連続ドラマに「しんどさ」を感じる背景には、現代の視聴環境の大きな変化があります。NetflixやAmazon Prime Videoなどのストリーミングサービスが普及し、視聴者は好きな時に好きなコンテンツを、CMなしで一気見するスタイルに慣れてきています。従来のタイムテーブルに縛られる「リニア視聴」から、自分のペースで楽しむ「オンデマンド視聴」への移行が進んでいるのです。このような環境下で、2時間ものドラマをリアルタイムで連続視聴することは、視聴者にとって「負担」と感じられるようになっています。

さらに、記事の元の見出しにある「一連のトラブルが影響も」という表現は、単なる個別の問題ではなく、テレビ業界全体が直面している構造的な課題を示唆している可能性があります。例えば、若年層のテレビ離れ、スマートフォンの普及による「ながら視聴」の常態化、ドラマ制作費の高騰、そしてそれに見合わない視聴率の低迷などが挙げられます。こうした背景が重なり、「月9」や「月10」といった伝統的な人気枠であっても、視聴者の「疲弊」を招き、結果的に視聴離れを引き起こす一因となっていると考えられます。ドラマの質が低くなくとも、視聴者の視聴習慣の変化に対応できていないことが、本質的な「トラブル」であると言えるかもしれません。

テレビ局が直面する課題と今後の展望

フジテレビをはじめとするテレビ局は、視聴者の「連続ドラマ疲労」という現象を、単なる一時的な声としてではなく、メディア消費の変化に対応するための重要なシグナルとして捉える必要があります。2時間の連続ドラマ編成は、かつての成功体験に基づいた戦略かもしれませんが、今の時代には合わなくなってきている可能性があります。

今後のテレビ局のコンテンツ戦略としては、以下のような方向性が考えられます。まず、ドラマの尺や構成を見直し、よりコンパクトで一話完結型の要素を取り入れることで、視聴者の負担を軽減する。次に、地上波放送だけでなく、自社の配信プラットフォームや他社のストリーミングサービスとの連携を強化し、オンデマンド視聴の選択肢を広げる。また、特定の時間帯に視聴者を「囲い込む」のではなく、視聴者が「見たい時に見られる」環境を整備し、リニアとオンデマンドのハイブリッド型視聴体験を提供することも重要です。

まとめ

フジテレビの月曜夜2時間ドラマに対する「しんどい」という視聴者の声は、単なる感想にとどまらず、現代のメディア環境と視聴習慣の大きな変化を象徴する現象です。福原遥さんや磯村勇斗さんといった実力派俳優の出演をもってしても、長時間のリアルタイム視聴が視聴者にとって負担となり、結果として敬遠される傾向が見られます。テレビ局は、伝統的な編成戦略を堅持しつつも、ストリーミングサービスの台頭や視聴行動の多様化という現実を直視し、コンテンツの制作や配信方法において柔軟な改革を進めることが喫緊の課題となっています。視聴者のニーズに応え、より魅力的な視聴体験を提供できるかどうかが、日本のテレビドラマの未来を左右する鍵となるでしょう。