参議院選挙の投開票が間近に迫り、国民の関心は高まっています。今回の選挙では、「現金給付か、減税か」という経済政策が主要な争点として浮上しており、事前の情勢報道では、「日本人ファースト」を掲げる参政党が支持を拡大していることが報じられています。これに伴い、外国人労働者問題も重要な議題として注目され、SNSの普及により各政党が掲げる政策の真偽や正当性が広く議論されています。石破茂首相は、自民・公明両党で非改選議席を含め過半数維持を勝敗ラインとしており、この選挙結果が今後の政権運営に大きく影響することは避けられません。有権者は何に注目し、誰に投票すべきなのでしょうか。本稿では、選択の視点を与えるための主要な論点を紹介します。

参議院選挙の主要な争点と情勢

今回の参議院選挙における最も直接的な争点は、国民への経済的支援の形態です。物価高騰が続く中で、「現金給付」による直接的な家計支援か、「減税」による負担軽減か、各党の立ち位置が明確に分かれています。また、「日本人ファースト」を掲げる参政党の台頭は、外国人労働者問題への世論の関心の高まりを反映しています。少子高齢化が進む日本において、労働力不足を補うための外国人材受け入れは不可避である一方で、社会保障制度や多文化共生社会のあり方についても深い議論が求められています。

石破首相の目標と選挙結果の行方

石破茂首相は、今回の参議院選挙で与党が過半数を維持することを明確な目標としています。この目標達成は、政権の安定性と今後の政策推進力に直結します。もし過半数を割るような事態になれば、国会運営はより困難になり、重要法案の成立にも影響を及ぼす可能性があります。有権者の投票行動一つ一つが、日本の政治の未来を形作ることになります。

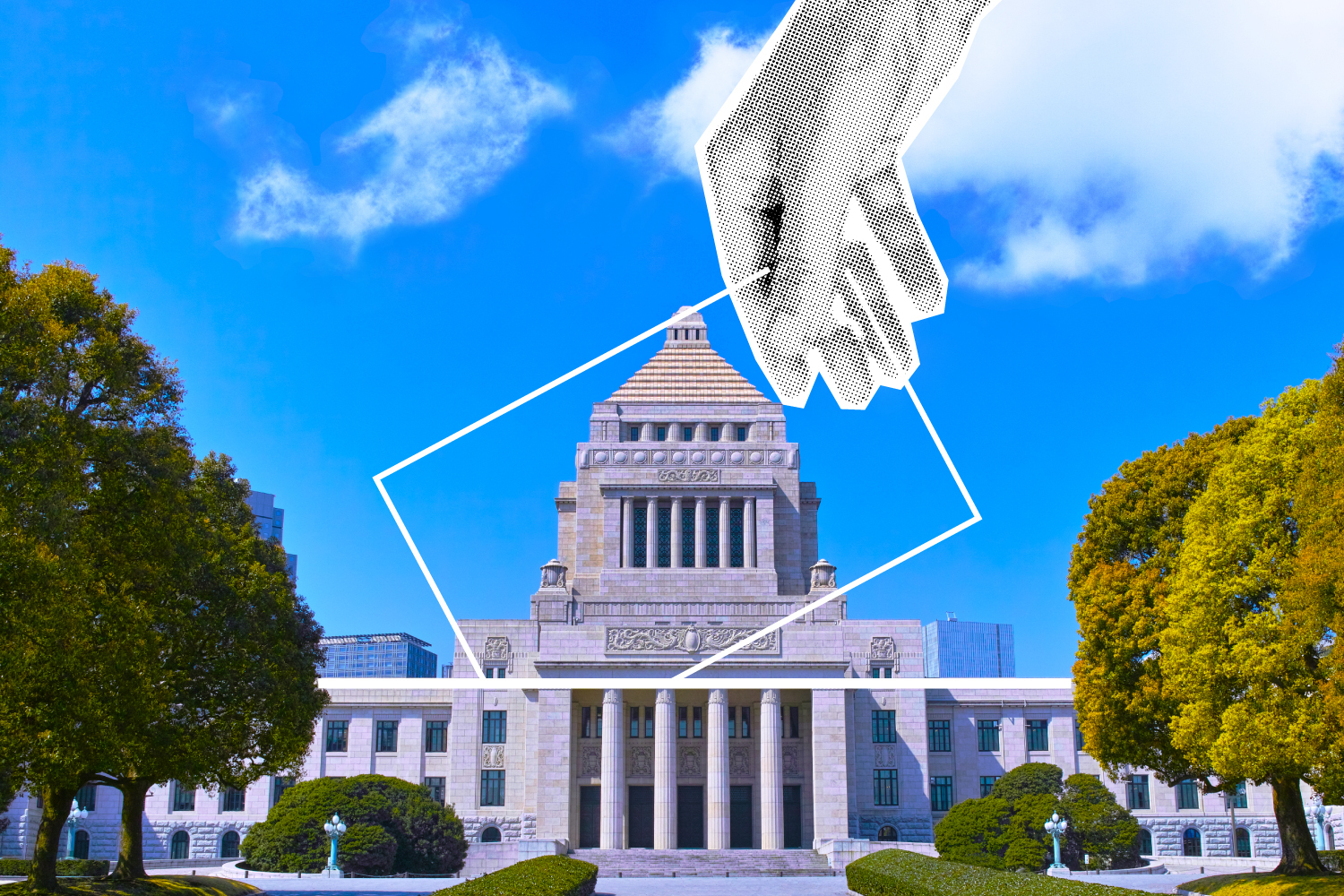

参議院選挙で投票する有権者の手元、日本の政治選択の瞬間を象徴

参議院選挙で投票する有権者の手元、日本の政治選択の瞬間を象徴

有権者が考えるべき「食の安全」と非科学的政策

各政党の政策の中で特に注目すべきは、消費者の「食の不安」を巡る議論です。日本の食品安全基準は世界最高水準の科学的基盤の上に成り立っていますが、それでも消費者の不安は根強く存在します。参政党やれいわ新選組など一部の野党は、この「不安のギャップ」を政治的に利用し、科学的根拠に乏しい政策を提案しているという指摘があります。例えば、れいわ新選組がマニフェストで掲げる「農薬・添加物の規制強化」は、現行の規制が不十分であるという誤った前提に基づいているとされます。現在の食品安全規制は、2003年に制定された食品安全基本法に基づき、「リスク評価」と「リスク管理」の分離原則を導入することで、科学的独立性と客観性を確保しています。非科学的な政策は、国民の科学に対する信頼を損ね、真の公衆衛生や科学的リテラシーの向上を妨げる恐れがあります。有権者は、政策の裏付けとなる科学的根拠の有無を冷静に判断する視点を持つことが重要です。

その他の重要課題:経済、外国人労働者、年金制度

上記以外にも、今回の選挙では多岐にわたる課題が議論されています。例えば、欧州債務危機から日本経済への教訓を引き出し、与党が過半数割れした場合の経済への影響を考察する視点、外国人労働者に対する真に“優しい”政策とは何か、多文化共生社会の危うさを指摘する視点、そして年金制度改革における「得する」世代と「損する」世代の境界を探る視点などがあります。さらに、「減税ポピュリズム」の危険性を指摘し、高橋是清の時代から現代の日本人が学ぶべき教訓を提示する議論も存在します。これらの多様な論点を包括的に理解することが、有権者にとって賢明な一票を投じるための鍵となります。

結論

今回の参議院選挙は、日本の将来の方向性を決定する上で極めて重要です。経済政策、社会保障、外国人労働者問題、食の安全といった多岐にわたる争点が存在し、各政党の政策にはそれぞれ異なるアプローチが示されています。有権者は、表面的なスローガンだけでなく、各政策の具体的な内容、科学的根拠、そしてそれが社会に与える影響を深く理解することが求められます。情報が氾濫する現代において、信頼できる情報源を見極め、冷静かつ客観的な視点を持って投票に臨むことが、日本の未来をより良いものにするための第一歩となるでしょう。