日本の将来を左右する重要な鍵として、科学技術政策が注目されています。特に、過去「失われた30年」と呼ばれる経済停滞期を経て、新たな成長戦略の模索が続く中で、自民党の塩崎彰久衆院議員(元厚生労働政務官)は、その政策立案の中核を担っています。大手総合法律事務所のパートナー経験を持つ弁護士でありながら、デジタル、AI、社会保障、政治改革、企業統治など多岐にわたる分野で活躍する同氏が、日本の基礎研究力低下という現状を厳しく指摘し、その再浮揚に向けた戦略について語りました。(本インタビューは2025年6月25日に実施され、「政策ニュース.jp」と「紀尾井町戦略研究所」の共同企画として政治ジャーナリストの市ノ瀬雅人氏が聞き手を務めました。)

基礎研究力の危機的現状:世界13位への転落

(塩崎彰久氏、以下同)政府は、2026年度からの5年間を見据えた「第7期科学技術・イノベーション基本計画」の策定を進めています。私が事務局長を務める自民党「科学技術・イノベーション戦略調査会」では、この計画に反映させるべく、具体的な内容について活発な議論を重ねてきました。本年4月には論点整理を公表し、来る8月には中間提言をまとめ、政府へ提出する予定です。議論の中心にあるのは、日本の基礎研究力が著しく相対的に低下していることへの強い危機感です。例えば、被引用数が各分野の上位10%に入る論文数で見てみると、日本は2000年頃には世界第4位という位置にありましたが、現在ではなんと第13位まで順位を落としてしまいました。

後塵を拝した国々と政策失敗の認識

過去30年間をカバーしてきた科学技術・イノベーション基本計画が6期にわたって実施されてきたにもかかわらず、この間にインド、ドイツ、イタリア、オーストラリア、カナダ、韓国、フランス、スペイン、イランといった多くの国々に追い抜かれました。インドやドイツは別として、これらの国々の多くは日本よりも人口規模や国家予算が小さいにもかかわらず、です。この事実は、これまでの政策が明確に失敗であったことを示しており、我々はこれを非常に厳粛に受け止めるべきだと考えています。

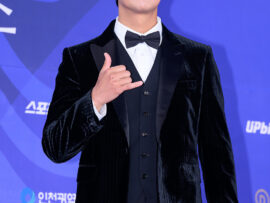

日本の科学技術政策について語る塩崎彰久衆院議員(自民党副幹事長)の肖像

日本の科学技術政策について語る塩崎彰久衆院議員(自民党副幹事長)の肖像

人口減少時代の日本の活路:科学技術とイノベーション

人口減少が避けられない我が国において、日本が経済発展を続け、国際競争力を維持・向上させ、ひいては国力を保っていくためには、科学技術が極めて重要な鍵となります。基礎研究力がなければ、そこからイノベーションは生まれず、新たなビジネスも創出されません。これまで「日本は技術で勝るが、ビジネスでは負ける」とよく言われてきましたが、謙虚に現実を受け止めるならば、もはや技術においても後れを取っているという認識が、再出発の出発点となるべきです。