今回の参院選でも争点の一つに挙がったコメ価格の高騰問題。これに対応するため、小泉進次郎農林水産大臣は、異例の随意契約による備蓄米の大量放出を決定しました。この措置により、一時は5キロ5000円台にまで高騰したコメの平均価格は3500円台へと下落しましたが、その裏で、備蓄米を保管する物流倉庫業界に深刻な「歪み」と新たな負担が生じていることが明らかになっています。本稿では、この「令和のコメ騒動」が引き起こした倉庫業界の現状に焦点を当て、その実態を詳細にレポートします。

備蓄米大量放出の裏側:倉庫業界が抱える「見えない負担」

コメ価格高騰対策としての備蓄米大量放出は、倉庫業界に予期せぬ歪みを生んでいます。業界団体「全国定温倉庫協同組合」の6月発表では、放出による空きスペース(東京ドーム約8個分)で、月額約4億6000万円の保管料損失が発生すると試算されました。これに対し、自民党の物流倉庫振興推進議員連盟は、月額1万トンあたり750万円の支援措置を緊急決議し、保管料の補償は進む方向です。

令和のコメ騒動の背景にある、高騰した米の価格を示すイメージ

令和のコメ騒動の背景にある、高騰した米の価格を示すイメージ

しかし、倉庫会社からは「保管料補償だけでは負担を相殺できない」という声が上がっています。その主な理由は二点です。

一点目は、「先入れ先出し(FIFO)」原則の破綻です。毎年約20万トンが買い入れられ5年間保管される約100万トンの備蓄米は、古い米から出庫されるFIFOを前提に倉庫が設計されています。しかし、今回の緊急放出は「後入れ先出し(LIFO)」で新しい米が優先されたため、作業効率が著しく低下し、大きな負担が生じていると元流通専門紙記者は指摘します。

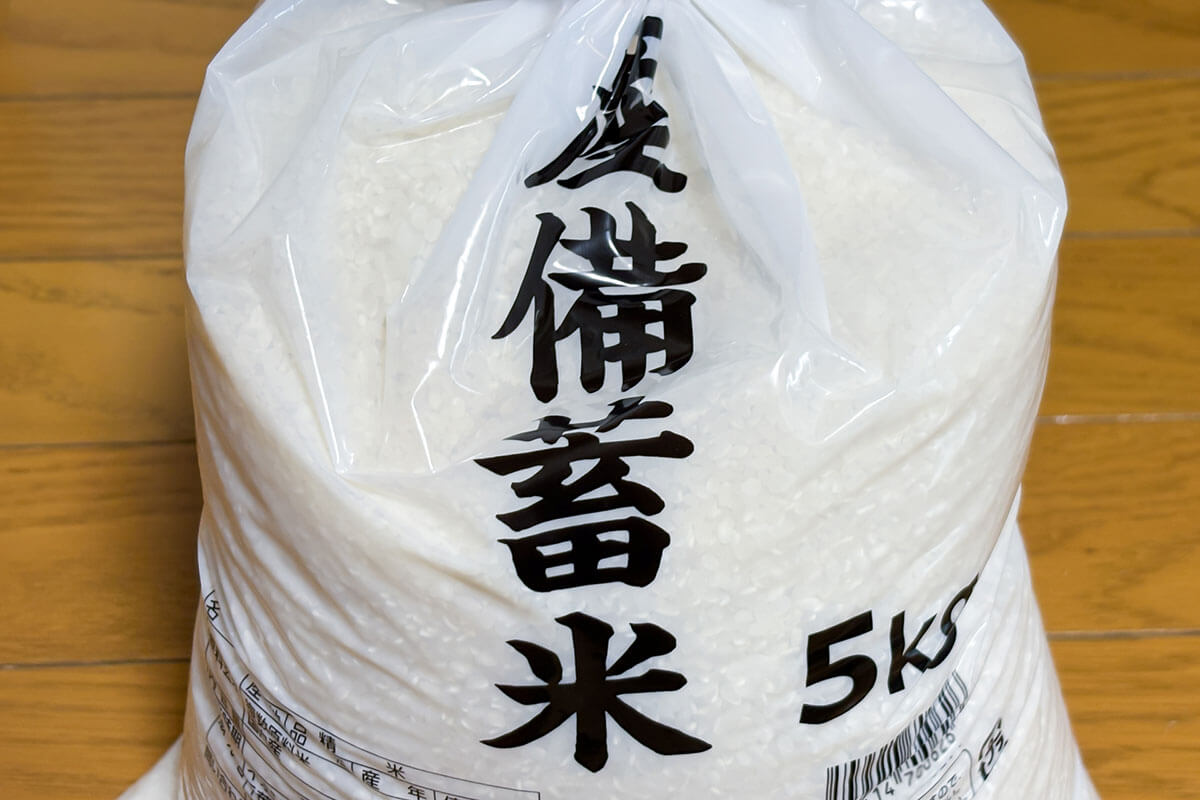

二点目は、付帯的な「手荷役作業」の増加です。備蓄米の玄米は通常30キロ紙袋に小分けされ、フレコンバッグにまとめて収納されます。満期で一括出庫される際はリフトが使えますが、緊急放出では必要分を「小出し」にするため、一つ一つの米袋を手作業で積み降ろす「手荷役」が多発。手作業は時間と労力がかかるにもかかわらず、現状、この付帯作業に関する追加補償の検討は進んでいません。

倉庫に保管される備蓄米の袋。品質保持の重要性を物語る

結論

コメ価格安定化のための備蓄米放出は市場価格を抑制しましたが、物流倉庫業界には新たな課題をもたらしました。保管料補償が進む一方、「先入れ先出し」原則の崩壊や「手荷役作業」の増加といった「見えない負担」は未解決です。安定した食料供給と物流インフラ維持のためには、これらの実情を包括的に捉え、実効性のある支援策が求められます。