1990年、世間を騒がせたビデオ「320km 激走 Ferrari F40」。高速道路での最高速アタック映像が証拠となり、レーシングサービスデイノ代表・切替徹氏が検挙されました。数字と結果だけが一人歩きし「大炎上」したこの事件。その裏には、切替氏のフェラーリへの情熱と複雑な背景が隠されていました。本記事では、OPTION誌取材に基づき、当事者である切替氏の言葉から、その真相と彼が抱き続けた「矜持」に迫ります。

「私以外に検挙者が出なくて良かった」事件の序章

切替徹氏は今も「私以外の人に検挙者が出なくて良かったです。ただそれだけです」と語ります。この言葉に、事件への責任感と周囲への配慮がにじみます。「320km 激走 Ferrari F40」ビデオが決定的な証拠となり、切替氏は道交法違反で検挙。一見暴走行為に見えるその裏には、彼のフェラーリへの深い愛情が秘められていました。

フェラーリへの情熱と「デイノ」創業の軌跡

切替氏とフェラーリの出会いは1970年代初頭。愛車ディーノ246GTのトラブル時、国内に代理店がなく部品調達に苦労し、単身イタリアへ渡航。現地ショップで技術を学び、「いつか新車のフェラーリを買いたい」夢を抱きます。

1973年、「カーショップデイノ」(現レーシングサービスデイノ)をオープンし、フェラーリ修理とメンテナンスに専念。80年代後半、イタリアのショップで念願のF40を購入、長年の夢を実現させました。

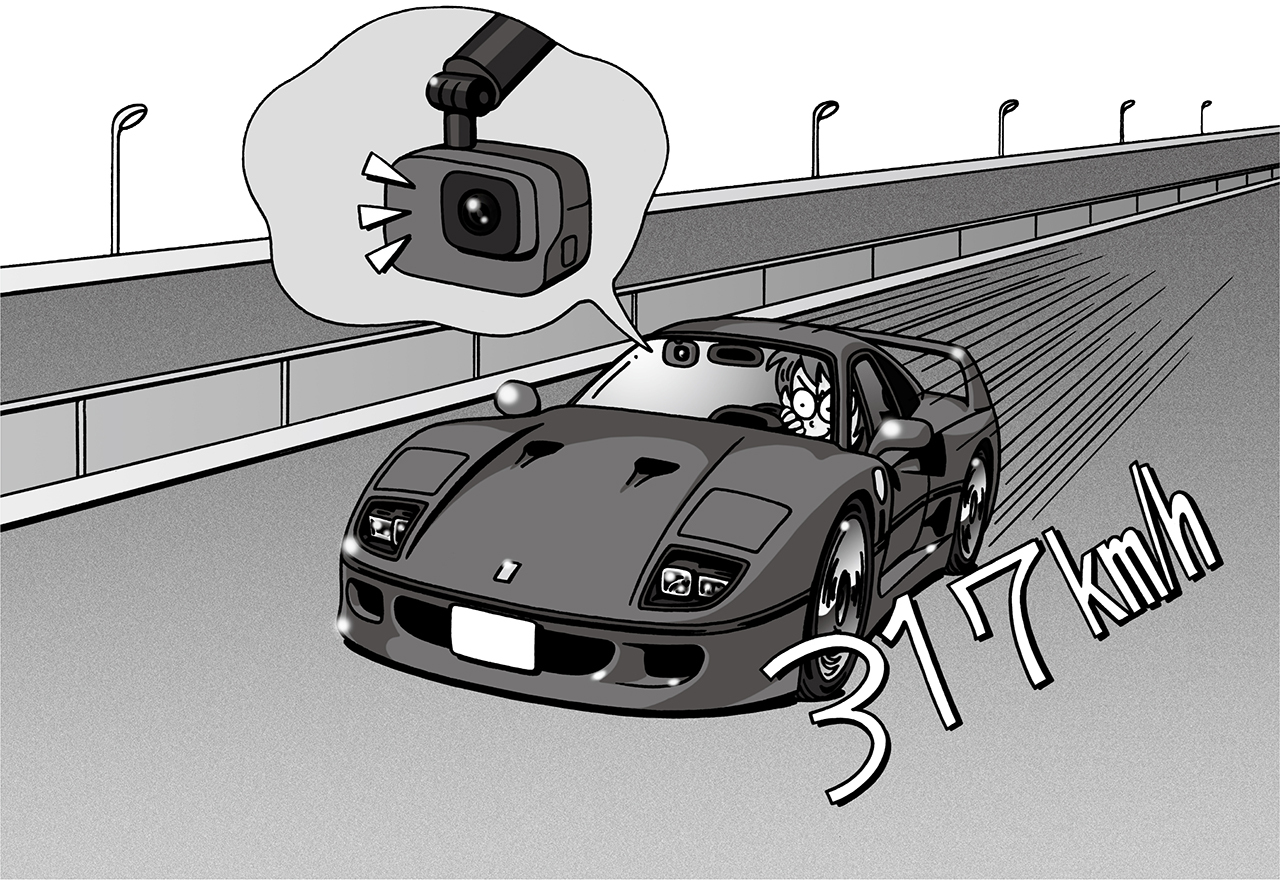

高速道路を疾走する赤いフェラーリF40。伝説の公道最高速アタック事件を象徴するイメージ。

高速道路を疾走する赤いフェラーリF40。伝説の公道最高速アタック事件を象徴するイメージ。

ビデオ制作の裏側:偽りの映像と「禁じ手」

F40を手にした切替氏に、ビデオ制作会社から「320km 激走 Ferrari F40」の制作依頼。イタリアのショップオーナーに日本の頑張りを見せたい一心で快諾。JARI谷田部テストコースでの撮影では、バンク走行に不慣れで280km/h止まり。企画不成立の危機に、レーシングドライバー起用も拒否しました。

状況打開のため、制作会社と切替氏は“禁じ手”に結託。谷田部の走行シーンに「高速道路で300km/hを出したメーター映像のみを重ねる」ことで乗り切ることに。切替氏は実際に高速道路での撮影を実行します。

撮影後、多忙で完成動画チェックを怠った切替氏。制作会社は谷田部と高速道路での速度差から合成は不可能と判断し、谷田部映像をカット。結果、高速道路での走行映像のみの作品が販売されたのが真相でした。

フェラーリF40のメーターパネル。公道アタック時の速度表示が事件の核心となった。

フェラーリF40のメーターパネル。公道アタック時の速度表示が事件の核心となった。

事件化と「潔い自白」

ビデオの存在に大手新聞社が食いつき、切替氏は記者からの問いに自ら運転を潔く認めました。翌日、事件として新聞の一面を飾り、読者通報で警察が動き出します。

警察署での事情聴取でも「自分が運転したことに間違いありません」と一切弁明せず容疑を認めた切替氏。警察はビデオを検証、区間速度から317km/h(法定速度217km/hオーバー)を導き出します。

イタリアのショップオーナーへの恩義やフェラーリへの真摯な気持ちを曖昧にしたくなかったと語る切替氏。しかし、自身の行為が「単なる暴走行為」であることも理解し、己の「矜持」を持って結果を受け入れたのです。

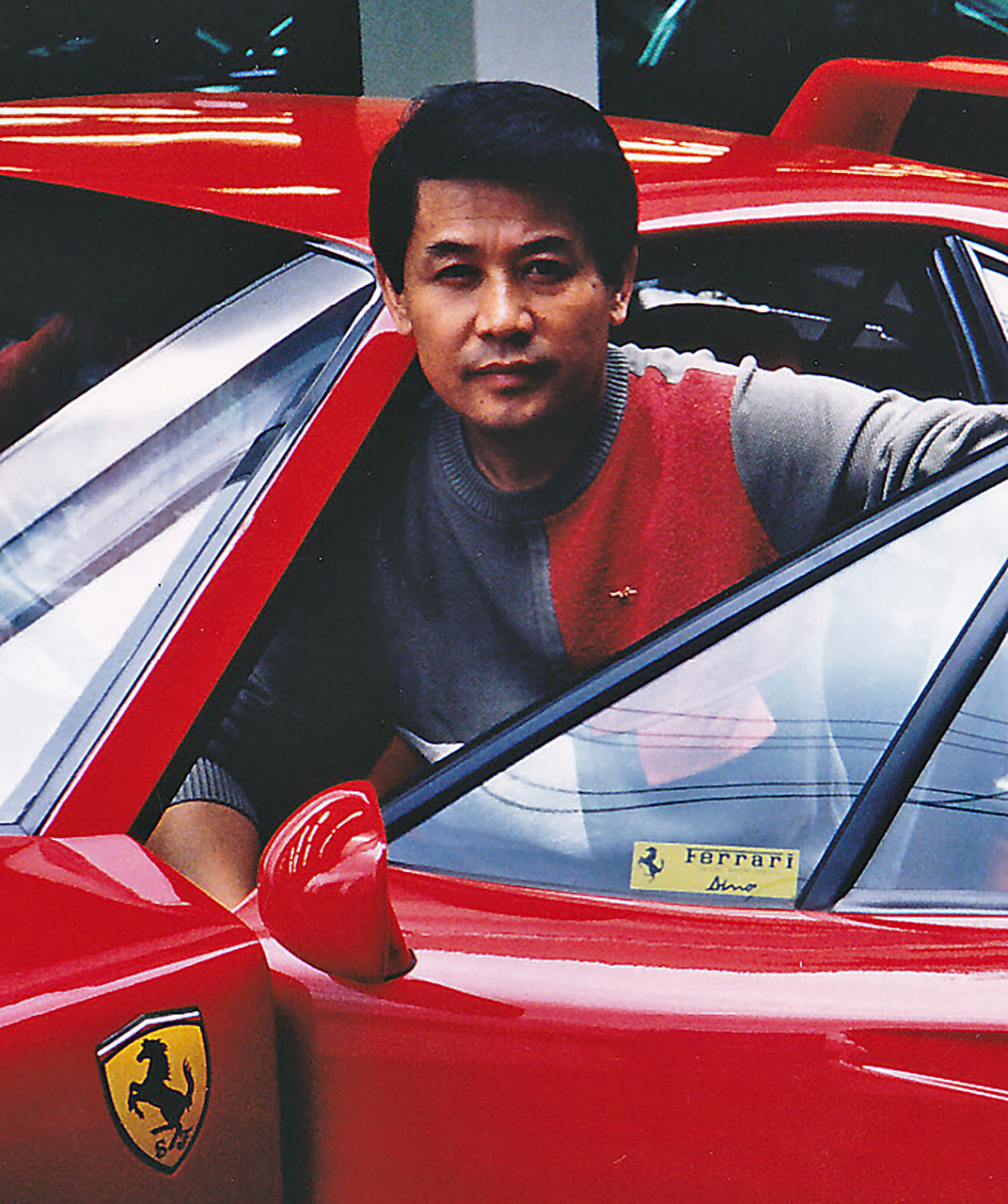

レーシングサービスデイノ代表、切替徹氏。フェラーリF40事件の当事者として真実を語る。

レーシングサービスデイノ代表、切替徹氏。フェラーリF40事件の当事者として真実を語る。

責任を果たし、新たな舞台へ:切替氏の現在

「私以外に検挙者が出なくて良かったです。ただそれだけです」――切替氏の他者への配慮と責任感が凝縮されています。彼は他者が巻き込まれることを最も恐れていました。

現在、茨城県で「レーシングサービスデイノ」代表を務める切替徹氏は、事件以降、一度もスピード違反で検挙されたことはありません。彼の主戦場はもはや公道ではなく、安全なクローズドサーキットのみ。この事件は、一人の男の情熱が生んだ社会現象であり、真のカーライフを問う教訓となりました。

結び

「フェラーリF40公道最高速アタック事件」は、単なる違反に留まらず、切替徹氏のフェラーリへの深い愛情、その苦悩、そして彼が「矜持」を持って結果を受け入れた真実が詰まった出来事でした。公道での無謀な運転から卒業し、クローズドサーキットへと活動の場を移した彼の姿は、現代社会におけるモラルと責任の重要性を示唆。日本自動車史において、真のドライビングの楽しみを問い直す象徴的なエピソードとして語り継がれるでしょう。

参考資料

- WebOption (OPTION誌2018年11月号より抜粋)

- Source link