映画界には、傑作の系譜を継ぐ続編が、往々にして前作の輝きを損ねるという皮肉な現実が存在します。その中でも特に、観客の大きな期待を裏切り、失敗作の烙印を押された事例は枚挙にいとまがありません。今回は、日本映画史に名を刻んだ『バトル・ロワイヤル』の続編、『バトル・ロワイヤルII 鎮魂歌』が直面した困難と、その評価の背景について深く掘り下げていきます。

『バトル・ロワイヤルII 鎮魂歌』の概要と制作背景

2003年に公開された『バトル・ロワイヤルII 鎮魂歌』は、2000年に社会現象を巻き起こした深作欣二監督の『バトル・ロワイヤル』の正統な続編として、大きな注目を集めました。前作から3年後を舞台に、BR法によるデスゲームを生き延びた七原秋也が反BR法組織「ワイルドセブン」を結成し、大人たちに宣戦布告。これに対し、政府は「BR II」法を制定し、新たなクラスを対象とした過酷なゲームを強いる、という物語が描かれます。

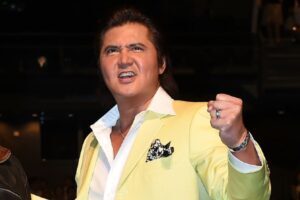

『バトル・ロワイヤルII 鎮魂歌』で存在感を示した教師役の竹内力

『バトル・ロワイヤルII 鎮魂歌』で存在感を示した教師役の竹内力

しかし、本作の制作過程は困難を極めました。メガホンを取っていた名匠・深作欣二監督が撮影中に急逝するという悲劇に見舞われ、その遺志を継いで息子である深作健太が監督を引き継ぎ、作品を完成させるという異例の事態となりました。この制作体制の変更は、作品の方向性や完成度にも大きな影響を与えたと指摘されています。出演者には藤原竜也、前田愛、忍成修吾、酒井彩名、そしてビートたけしといった前作にもゆかりのある面々が名を連ねました。

脚本に見られた賛否両論と課題

『バトル・ロワイヤルII 鎮魂歌』が批判の対象となった主な要因は、その脚本にありました。深作健太監督が手掛けた脚本には、当時の社会情勢を反映した反戦や反米といった監督自身の強いメッセージが色濃く盛り込まれていました。しかし、これらのメッセージが物語の骨格に十分に融合されず、時には強引にねじ込まれた印象を与えたため、映画全体の整合性を欠き、支離滅裂な展開に陥ったという声が多く聞かれました。

前作が提示した「子どもが大人に殺し合いを強いられる」というシンプルながらも強烈なディストピア設定に対し、続編はより政治的なテーマへと踏み込みましたが、その描写が観客に十分に響かなかったり、物語の論理的な破綻を招いたりする結果となりました。これにより、観客は前作で感じたような緊迫感や共感を得ることが難しく、期待との乖離が浮き彫りになりました。

唯一の光、竹内力による怪演

作品全体が厳しい評価を受ける中で、唯一と言って良いほどの光を放ったのが、教師役を演じた竹内力の演技です。彼の演じる教師は、精神的な不安定さを抱えながらもゲームを遂行しようとする狂気を帯びたキャラクターとして描かれました。特に、精神安定剤をむさぼるシーンなどでは、その迫真の演技が作品に独特のユーモアと異彩を放ち、観客に強い印象を残しました。竹内力の清々しいまでの怪演は、作品の持つ数々の課題の中でも、一貫してその存在感を示し、一部の観客からはカルト的な評価を得るに至りました。

まとめ

『バトル・ロワイヤルII 鎮魂歌』は、名作の続編として大きな期待を背負いながらも、制作中の困難、そして脚本の方向性の問題から、批評的にも商業的にも厳しい評価を受けました。深作欣二監督の遺作という重みと、深作健太監督が込めたメッセージの意図は理解できるものの、それが映画としての完成度やエンターテインメント性へと結びつかなかった点が、この作品の課題として挙げられます。しかし、竹内力による強烈な演技は、賛否両論あるこの作品の中で、今なお語り継がれる要素としてその価値を保ち続けています。

参考文献: