中国発のオリジナル知的財産(IP)が、近年急速にその勢力を拡大し、国内外で大きな存在感を示しています。特に注目を集めているのは、中国の作家・劉慈欣氏による長編ハードSF小説「三体」シリーズです。この作品は、アジア作品として初めてSF界最高の栄誉とされるヒューゴー賞を受賞し、日本市場でも歴史的な大ヒットを記録しました。かつて「模倣」と見なされがちだった中国コンテンツは、今や「翻訳され、世界に輸出される」段階へと進化を遂げ、国際的な文化潮流において不可欠な一角を担い始めています。今年は「三体」の映像化に加え、中国発のゲーム、アニメ、フィギュアなどが市場を席巻し、その影響力は多岐にわたります。

「三体」現象:日本の読者層を魅了し続ける

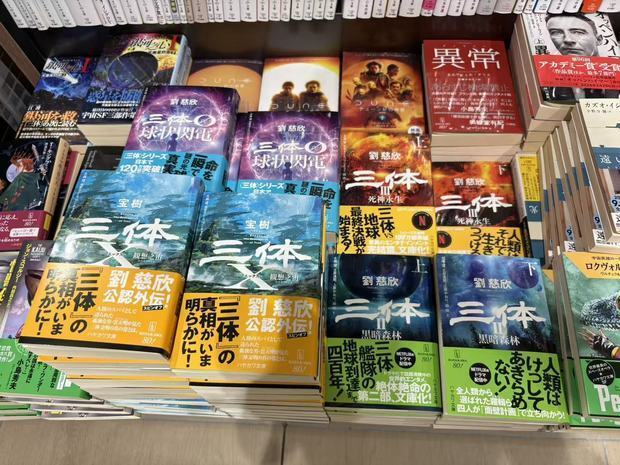

日本の主要都市にある大型書店では、SF小説の棚の最も目立つ場所に「三体」シリーズの文庫本が平積みされている光景がしばしば見られます。最初の日本語版が刊行されてから約6年が経過した現在も、同シリーズが日本で着実に新たな読者層を獲得し続けていることがうかがえます。

日本の書店に並ぶ中国発SF大作「三体」シリーズ

日本の書店に並ぶ中国発SF大作「三体」シリーズ

「三体」は「異星人による地球侵略」をテーマとした壮大なSF小説で、第1部「三体」、第2部「黒暗森林」、第3部「死神永生」の三部構成です。2006年に中国のSF雑誌「科幻世界」で連載が開始され、2008年に単行本として刊行されると瞬く間に人気に火がつき、中国国内だけでなく世界的な注目を集めるようになりました。2015年にはシリーズ1作目の「三体」翻訳版が、アジア人作家として史上初めてヒューゴー賞を受賞し、その名を世界に轟かせました。シリーズ累計での世界販売部数は2,900万部を突破しています。

日本語版は2019年7月に第1部が発売され、翌年に第2部、2021年5月には三部作全てが書店に並びました。そして2024年5月には、日本国内での累計発行部数が100万部という金字塔を打ち立てています。

「三体」の日本語版を刊行する早川書房編集部の梅田麻莉絵氏によると、同作は「中国に関心を持つビジネスパーソンを中心に、普段SFを読まない層が購入しており、それが非常に新鮮だった」と語ります。また、読者の中心層が従来のSFファンである40~50代に加え、20代の若年層の二つに分かれている点も特徴的だといいます。

梅田氏は、三体が科学理論と宇宙スケールを基盤とした古典的ハードSFの文脈を受け継ぐ「ある意味オールドスタイルな作品」であると分析します。この点が、「力技でねじ伏せられたい」というSFファンの潜在的な欲求を満たす要因となっている一方で、若い世代には古いはずの「侵略もの」が逆に新鮮に映ったのではないかと見ています。

早川書房は今年、中国作品への注力をさらに強化しており、年内には「三体」のコミック版を刊行する予定です。さらに、日本のミステリー界で権威あるランキングの一つ「このミステリーがすごい!2025年版」海外編1位を獲得した「両京十五日」の著者である中国人作家、馬伯庸氏の小説「風起隴西」も9月に刊行を控えています。梅田氏は、「中国作品には欧米作品にはない独自の魅力がある」と述べ、三体の大ヒットが日本の読者に中国作品を受け入れる土壌を形成したとみています。「三体」をきっかけに中国作品に興味を持った層が、他の中国SFやミステリーへと手を伸ばしている実感があるとのことです。

出版を超え、映像・ゲーム・フィギュアへ波及する中国IP

「三体」の影響力は出版業界に留まらず、多様なメディアへと広がりを見せています。2023年には、中国のインターネットサービス大手である騰訊控股(テンセント)が原作に忠実な実写ドラマを中国国内で配信しました。また、2024年には米ネットフリックスが世界市場に向けて独自の映像化作品を制作・配信しています。中国国内と国際市場で異なるアプローチが取られたという事実自体が、「三体」の規模と世界的な注目度の高さを如実に示しており、中国発IPが国際市場で着実に地歩を固めている明確な証左といえるでしょう。

直近では、ゲーム、映画、フィギュアといった分野でも、中国発のコンテンツが国際的な話題を席巻しています。「西遊記」を題材にした国産アクションRPGゲーム「黒神話:悟空」は、2024年8月20日の発売からわずか3日で販売本数1,000万本を突破し、世界的な大ヒットとなりました。今年1月下旬に公開された国産アニメ映画「ナタ之魔童鬧海(ナタ2)」は、公開から数週間で興行収入が100億元(約2,060億円)を超え、アニメ映画としての中国歴代最高記録を更新しました。さらに2月18日には米国の「インサイド・ヘッド2」を抜き、アニメ映画の世界歴代興行収入で1位に輝いています。

また、中国のフィギュア大手である泡泡瑪特国際集団(ポップマート)が展開する人気キャラクター「ラブブ(LABUBU)」は、今年に入り交流サイト(SNS)や店舗での注目度が飛躍的に高まり、若年層を中心に世界中で熱狂的な支持を集めています。

中国政府による文化産業の「海外展開」後押し

このような民間企業発のヒットを追い風に、中国政府も文化産業の海外展開を国家戦略の一環として積極的に後押ししています。近年、中国政府は「文化輸出」を重視し、映画やゲームの海外展開に対する資金援助、国際見本市への出展支援、著作権保護の強化策などを次々と打ち出しています。これにより、中国企業はグローバル市場への参入を加速させ、中国発IPが世界規模で浸透していくための環境が着実に整いつつあります。

中国発IPはもはや一国の消費文化に留まることなく、世界のエンターテインメント市場において確固たる地位を築き始めています。出版、映像、ゲームといった既存分野に加え、キャラクターやグッズといった関連産業にまでその裾野を広げながら、グローバルな文化潮流の一翼を担う存在へと進化を遂げています。

情報源

NNA ASIA