幼少期に受けた虐待やネグレクトといった逆境体験は「ACE(エース)」と呼ばれ、近年その深刻な影響に社会的な注目が集まっています。これらの経験がもたらす苦しみは、「社会の怠慢の産物」であると専門家は指摘し、ACEを経験した「ACEサバイバー」がより生きやすい社会を実現するための課題が浮上しています。本記事では、ACEの実態とその長期的な影響、そして支援の必要性について深掘りします。

「ACE(逆境的小児期体験)」の定義と国際的な注目

子ども時代、具体的には18歳までに経験する虐待やネグレクトなどの逆境体験は、「Adverse Childhood Experiences」の頭文字をとって「ACE(逆境的小児期体験)」と訳されます。1990年代に米国で研究が開始されて以来、その概念は国際的に広がりを見せ、いまや子どもの発達と健康に影響を与える重要な要素として認識されています。このようなACEの過去を抱えながら生きている人々は、「ACEサバイバー」と呼ばれています。

著名人の事例に見る「ACEサバイバー」の現実:遠野なぎこさんの告白

今年7月に45歳で亡くなられた俳優の遠野なぎこさんは、その自伝の中で、幼少期から思春期にかけて母親から身体的、精神的虐待を受けていたことを告白しています。15歳で摂食障害を発症し、性的逸脱を繰り返したほか、亡くなる前にはうつ病と診断されていたことも明かしていました。彼女の人生は、まさに典型的なACEサバイバーが経験しうる困難な状況を浮き彫りにしています。

専門家が解説する「10種類のACE」とその深刻な影響

ACE研究の専門家である大阪大学大学院の三谷はるよ准教授は、子ども期に多くのACEを経験した人ほど、その後の人生において病気や社会経済的問題のリスクが高まることを指摘しています。ACEは主に以下の10種類に分類されます。

- 身体的虐待

- 心理的虐待

- 性的虐待

- 身体的ネグレクト

- 心理的ネグレクト

- 親との別離

- DV(ドメスティック・バイオレンス)の目撃

- 家族のアルコール・薬物乱用

- 家族の精神疾患

- 家族の服役

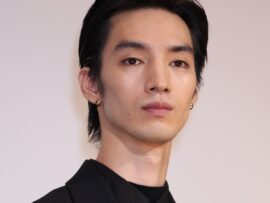

ACE研究を専門とする大阪大学大学院の三谷はるよ准教授

ACE研究を専門とする大阪大学大学院の三谷はるよ准教授

三谷准教授の研究によれば、特にACEスコア(該当する逆境体験の数)が「4以上」の人は、「0」の人に比べて様々な影響を受けやすいことが明らかになっています。例えば、健康面では脳卒中のリスクが2.4倍、うつ病が4.6倍、自殺未遂が12.2倍、50人以上の性的パートナーを持つ確率が3.2倍になります。社会経済面では、高校中退と失業のリスクが2.3倍、貧困に陥りやすい傾向が1.6倍高まります。さらに、ACEスコアが「6以上」の人は、「0」の人に比べて平均で約20年早く死亡するという知見も報告されており、ACEが個人の生涯にわたる健康と幸福に甚大な影響を及ぼすことが示されています。

幼少期の逆境体験が、その後の人生に深刻な影を落とす「ACE」の存在は、社会全体で認識し、解決に取り組むべき喫緊の課題です。ACEサバイバーが抱える長期的な苦しみを軽減し、彼らが安心して生きられる社会を築くためには、早期からの支援体制の強化と、心の傷に寄り添う理解が不可欠です。専門家による知見を基盤とし、社会全体でこの問題に向き合うことが求められています。

参考文献