「戦争みたいな味」とは一体どのような食べ物を指すのだろうか。それは、飢えをしのぐために口にした蜘蛛やバッタ、あるいは骨ばった小鳥といった、当時の人々にとってはむしろ「ご馳走」として記憶されるような代物とは異なる。真に「戦争みたいな味」とは、過去の苦難や痛みを呼び覚ます、心に深く刻まれた記憶の象徴である。グレイス・M・チョーによる回想録『戦争みたいな味がする』は、まさにその「味」を巡る、一人の母の壮絶な生涯を描き出している。

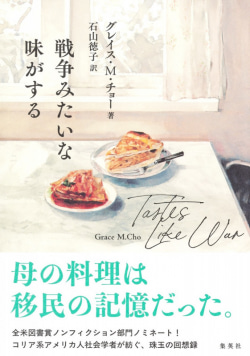

グレイス・M・チョー著『戦争みたいな味がする』集英社刊の書影。朝鮮戦争と移民、差別の記憶を辿る回想録の表紙デザイン。

グレイス・M・チョー著『戦争みたいな味がする』集英社刊の書影。朝鮮戦争と移民、差別の記憶を辿る回想録の表紙デザイン。

戦争と貧困が刻んだ忘れられない味:母の朝鮮戦争体験

本書の著者、グレイス・M・チョーの母は、1941年に日本の大阪で生を受けた。しかし、第二次世界大戦終結後、家族と共に韓国へ戻り、その後勃発した朝鮮戦争の激動を経験する。幼少期は常に飢餓と隣り合わせであり、生きるために必死に食料を探し求める日々だったという。この過酷な体験が、彼女の味覚と記憶に深く「戦争みたいな味」を刻みつけた。

貧しい家庭に生まれた女性にとって、教育は遠い夢だった。当時、男の子が優先される教育制度の中、母は家計を支えるために若くして外で働かざるを得なかった。高校を卒業することすら叶わず、韓国に駐留する米軍兵士たちの夜の相手をしていた時期もあったらしい。この「らしい」という曖昧な表現が示すのは、著者が母から直接その時代の話を聞くことがなかった事実である。それは、娘に辛い過去を語り聞かせたくないという思い以上に、母自身が二度と思い出したくないほどの苦痛に満ちた時代だったのだろう。

国境を越える差別:移民が直面した人種とジェンダーの現実

やがて、母は米軍兵士との間に男の子を授かり、その子を頼りにアメリカへの移住を決意する。当時の韓国では、外国人の子を産んだ女性への差別が根強く、新たな生活を求めて異国へと旅立つしかなかった。アメリカで著者はその妹として育つが、アジア系の住民が少ない田舎町で、幼い頃から人種差別を経験することになる。しかし、母自身もまた、慣れない異国の地で、言語、文化、そして肌の色による複合的な差別に苦しんでいた。

移民として、そしてシングルマザーとして、経済的格差、ジェンダー、職業、人種といったあらゆる種類の差別にさらされながらも、母は自らには許されなかった「学歴」を娘が得ることを何よりも喜び、誇りに思ったという。一人の人間の中に、これほど複雑に絡み合った差別構造が体現されていたことは、グレイス・M・チョーが社会学者を志す大きなきっかけとなったに違いない。本書は、その学術的な知見を難解な論文として展開するのではなく、母への深い愛情と哀惜に満ちた追悼文として綴られている。

日本人にも通じる「脱脂粉乳」の記憶:戦争の残滓としての食

この回想録に描かれた複雑な差別構造は、現代を生きる私たちにとっても決して遠い話ではない。レビューを担当した文芸評論家の伊藤氏貴氏は、著者より少し年長の自身の母親にとっても、戦争を思い起こさせる嫌な味があったと述べている。それは、著者の母が経験した味と同じく、米軍から支給された「脱脂粉乳」であったという。

戦争体験が世代を超えて、そして国境を越えて人々の食の記憶と結びつき、ある種の「味覚の記憶」として受け継がれていく。このことは、過去の出来事が個人の内面に、そして社会全体に、いかに深く、そして長く影響を及ぼし続けるかを示唆している。

結論:歴史と個人の交差点で問いかける「戦争みたいな味」

『戦争みたいな味がする』は、単なる一人の女性の人生の物語ではない。それは、朝鮮戦争という歴史的惨禍、移民としての苦悩、そして人種・ジェンダー・経済格差といった多様な差別構造を、母と娘の個人的な視点から深く掘り下げた傑作である。食の記憶を通して、過去の苦しみが現在にどのように繋がっているのかを問いかけ、読者自身の記憶や経験にも訴えかける普遍的なテーマを提示する。本書は、歴史の重みと人間の尊厳について深く考えさせる、現代社会にとって不可欠な一冊と言えるだろう。

参考文献

- [レビュアー] 伊藤氏貴(明治大学文学部准教授、文芸評論家)

- 1968年、千葉県生れ。2002年に「他者の在処」で群像新人文学賞〈評論部門〉を受賞。

- 協力: 新潮社 Book Bang編集部