突如として突き付けられた「離縁状」に、高市早苗自民党総裁(64)は動揺の色を隠せなかった。1999年10月に発足し、四半世紀以上にわたり日本の政治を支えてきた自民党と公明党の連立政権が、26年の歴史に終止符を打った瞬間である。高市氏が事態を軽視していた一方で、公明党の支持母体である創価学会の側にも、選挙における利己的な計算があったと見られている。自民党議員らが顔色を失う中、この政治の一大転機はいったい何をもたらすのか。本稿では、連立崩壊の背景と、高市氏の初期対応がもたらした影響を深掘りする。

国政選挙での選挙協力白紙化:高市総裁の「顔色を失った」瞬間

10月10日午後、高市氏が国会の一室から出てきた際の眉間には、深い皺が刻まれていた。自民党の鈴木俊一幹事長(72)同席のもと、公明党の斉藤鉄夫代表(73)と西田実仁(まこと)幹事長(63)との約1時間半にわたる会談を終えた直後のことである。入室時の笑みからは一転、高市氏の顔つきは両党間で厳しいやりとりがあったことを雄弁に物語っていたという。この会談直後に行われた斉藤代表の記者会見で、その理由は明らかになった。

「国政選挙における党同士の選挙協力は、いったん白紙にいたします」

この斉藤代表の言葉は、1999年10月の第2次小渕恵三改造内閣以来、26年間続いてきた自公連立政権における選挙協力の終焉を意味し、まさに自公連立そのものに終止符が打たれた瞬間であった。

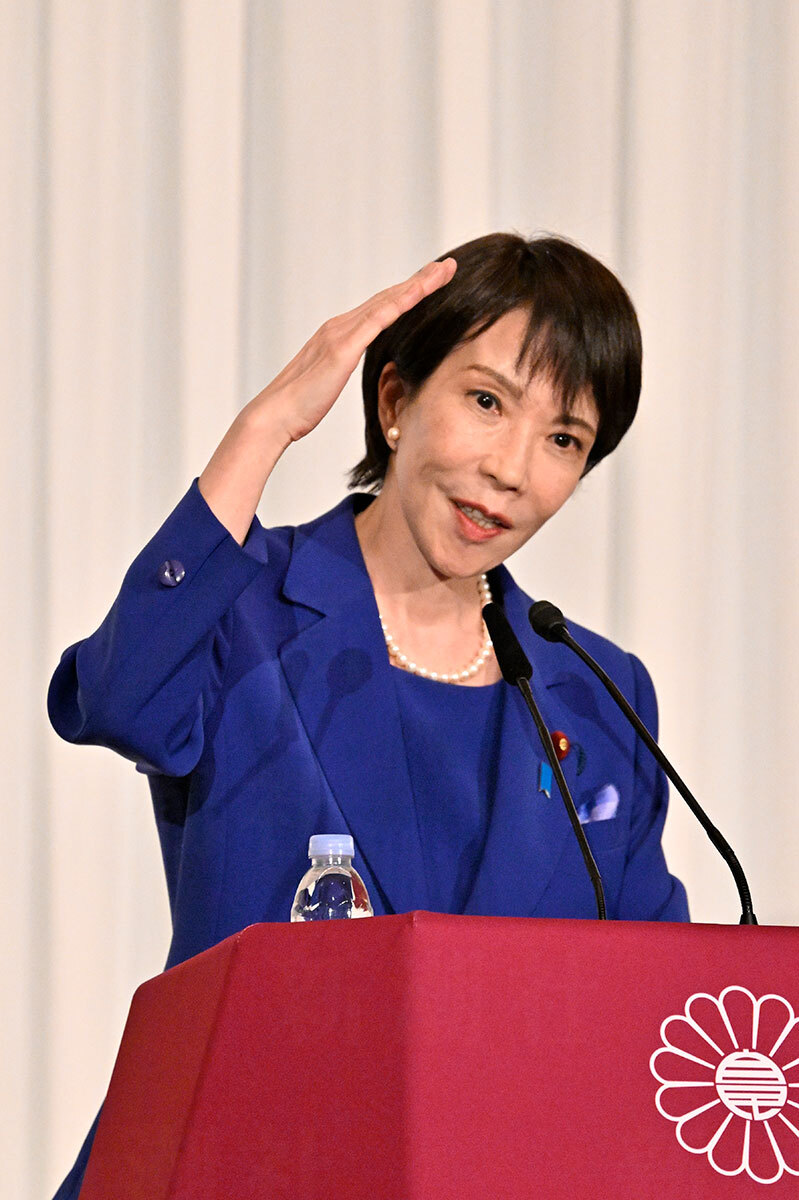

日本の次期総裁として注目される高市早苗氏が、自公連立の崩壊という政治的転機に直面し、その厳しい表情を浮かべている様子。

日本の次期総裁として注目される高市早苗氏が、自公連立の崩壊という政治的転機に直面し、その厳しい表情を浮かべている様子。

公明党からの警告を見落とした高市総裁の判断ミス

高市氏はさかのぼって4日夕方、都内の公明会館を訪れ、総裁就任のあいさつを行っていた。この際、斉藤代表は連立継続に関し、「政治とカネ」の問題、靖国神社参拝を巡る歴史認識、そして外国人との共生という3点について懸念を伝達した。しかし、高市氏はその条件提示を軽く考えていた節がうかがえる、と全国紙の政治部記者は指摘する。

高市氏は翌5日に都内で国民民主党の玉木雄一郎代表(56)と会談。さらに6日には、高市氏の後ろ盾とされる麻生太郎氏(85)が自身の政治団体「素淮(そわい)会」の事務所で、国民民主党の榛葉賀津也幹事長(58)と面会している。これらの動きに対し、公明党はにわかに態度を硬化させた。

裏金問題と人事刷新が招いた亀裂

公明党は、7日午前には斉藤代表ら執行部が国会内で異例の緊急常任役員会を開催。続く午後の高市・斉藤両氏による第1回党首会談においても、斉藤氏は自民党の裏金問題の全容解明を求めるとともに、企業・団体献金の規制強化などを強く要請した。しかし、この段階に至ってもなお、高市氏は公明党からの明確なシグナルを見落としていたと見られる。

自民党は7日の党役員人事で、麻生氏を副総裁に、裏金問題で批判された萩生田光一元政調会長(62)を幹事長代行に指名した。これが公明党の離反を招く決定打となった、と多くの政治関係者は見ている。高市総裁の連立に対する楽観的な見方と、その後の人事決定が、26年間続いた政治的同盟の亀裂を決定的なものにしたと言えるだろう。

結論

自公連立の崩壊は、高市早苗総裁の就任直後に突き付けられた最大の課題であり、日本の政治に大きな転機をもたらす可能性を秘めている。高市氏の公明党からの警告を見落とした判断ミス、そして自民党の人事刷新が、長年の協力関係を終わらせる決定打となった。今後、国政選挙における各党の協力体制は完全に白紙となり、日本政治の枠組みが大きく変動することは避けられない。この「政治の一大転機」が、日本の未来にどのような影響を与えるのか、その動向が注目される。

参考文献

- Yahoo!ニュース: 高市早苗新総裁、26年続いた自公連立の「電撃崩壊」に動揺隠せず 背後に創価学会の計算も (2025年10月18日掲載)

https://news.yahoo.co.jp/articles/dd4e6d4b5ca97d65afcf9225a8e583de4ec71ac5