戦後日本の再建を主導した政治家、吉田茂氏。その名は歴史に深く刻まれ、日本を代表するリーダーとして広く知られています。しかし、彼の私生活、特に子育ての流儀については、意外と知られていない側面が多いかもしれません。吉田氏が1967年10月20日にこの世を去った際、彼への評価は一層高まり、世間の注目は残された4人の子供たち、特に長男・健一氏との関係へと移りました。彼が徹底したという「親は親、子は子」という独自の教育哲学は、どのように子供たちの人生に影響を与え、彼らを一人の人間として自立させたのでしょうか。本記事では、「週刊新潮」1967年11月4日号に掲載された当時の貴重な記事から、吉田家の教育法と、その中で育った子供たちの姿、特に英文学者としても活躍した長男・健一氏のエピソードに焦点を当ててご紹介します。(以下、引用部分はすべて「週刊新潮」1967年11月4日号「吉田四姉弟の人生態度 名声と注視の中での生き方」からの抜粋。一部の表記は現在に即したものに修正しています)

吉田茂が貫いた「子供への絶対的信頼」

吉田茂氏の教育法は、一見すると放任主義に見えるかもしれません。しかし、「週刊新潮」は、その根底には「わが子に対する絶対の信頼感」があったと指摘しています。この哲学を最も象徴するのが、英文学者、評論家、翻訳家として多方面で活躍し、吉田氏の密葬と国葬で喪主を務めた長男・吉田健一氏(1977年死去)に関するエピソードです。戦後の文壇では、健一氏が父親から「勘当されたらしい」という噂が囁かれていました。

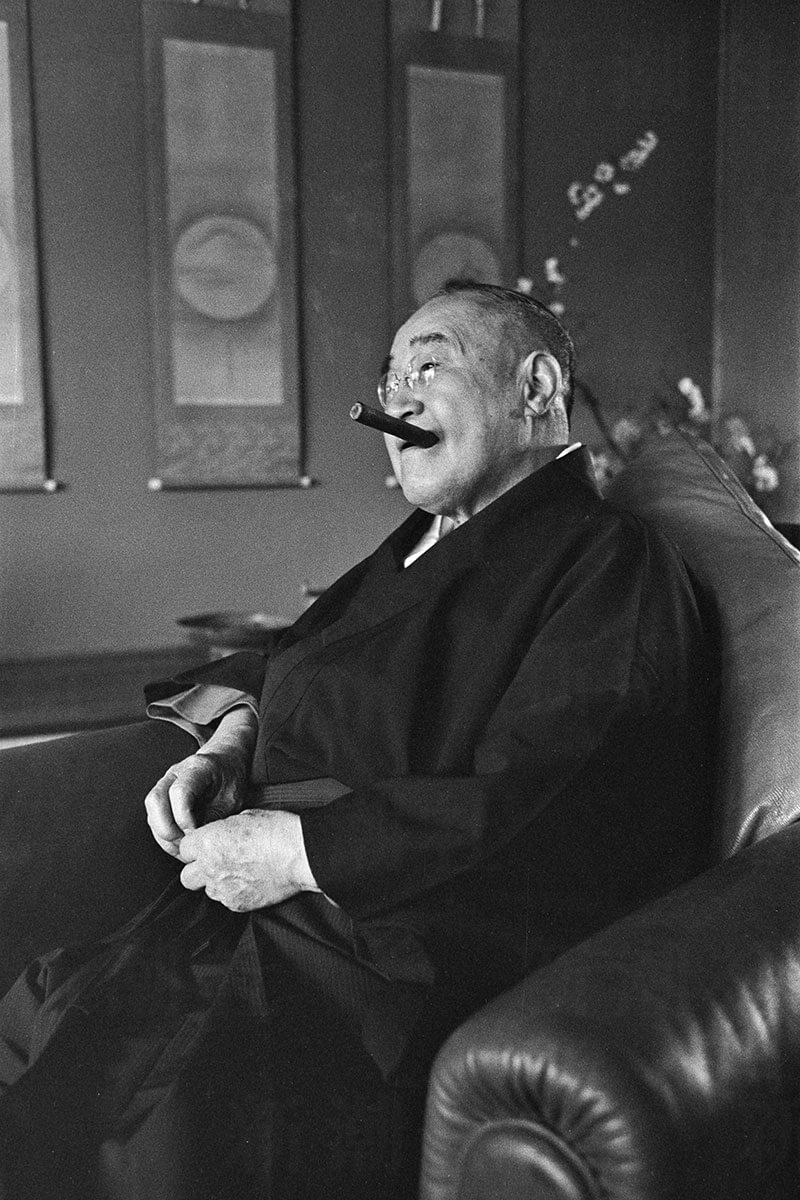

戦後日本の礎を築いた政治家・吉田茂氏が1957年に新潮社によって撮影されたポートレート

戦後日本の礎を築いた政治家・吉田茂氏が1957年に新潮社によって撮影されたポートレート

当時の健一氏は、間借りの部屋に住み、おしゃれな父親とは似ても似つかぬヨレヨレのコートを着ているなど、傍目には確かに勘当された息子のように見えました。しかし、実際には父子間で「虚々実々の“戦い”」があったとされます。この“戦い”の原因には諸説ありますが、「週刊新潮」は健一氏の師匠である評論家の河上徹太郎氏(1980年死去)の証言を伝えています。河上氏によると、英国留学から帰国したばかりの若き健一氏は、「文学の本質的なものは勉強してきたわけだけれども、甘ったれた文学青年的なところも身につけてきた」人物、いわば「精神的な蕩児」だったと評しています。

「獅子の子落とし」ではない、紳士としての尊重

河上徹太郎氏は、吉田茂氏が息子のこうした態度を軽蔑していたであろうとしながらも、何も言わなかったと語ります。その代わり、健一氏がどんなに貧乏しても、父親は靴一足すら買ってやることはありませんでした。「買ってやれという人もいたんですがね。ところが、買ってやらなかったから、健一君は自分で買えるようになったのです」と河上氏は回想しています。これは、ただ突き放す「獅子は我が子を千尋の谷に落とす」という教育法とは一線を画します。

河上氏は、吉田氏の教育姿勢について「吉田さんのは違うんだな。つまり、自分の子供に対する尊敬があるんです。自分の子供を、紳士として認め、かつそう扱っているわけで、健一君もその信頼にこたえたというわけですよ」と説明しています。吉田茂は、子供たちを一人の独立した人間、そして紳士として尊重し、その成長を静かに見守ることで、彼らが自らの力で困難を乗り越え、真の自立を果たすことを促したのです。

まとめ:自立を促す吉田家の教育遺産

吉田茂氏の「親は親、子は子」という教育哲学は、単なる放任ではなく、深い信頼と子供の独立した人格への尊重に基づいていたことが分かります。長男・健一氏の例に見られるように、経済的な援助を控え、精神的な自立を促すことで、吉田氏は子供たちが自らの道を切り開き、困難に立ち向かう力を養わせました。このユニークな教育法は、戦後日本の礎を築いた偉大な政治家が、家庭においてもいかに先見の明を持ち、真の人間教育を実践していたかを物語っています。彼の子供たち、特に健一氏の成功は、この哲学の正しさを証明するものであり、現代の子育てにおいても示唆に富む教訓と言えるでしょう。

参考文献

- 週刊新潮 1967年11月4日号「吉田四姉弟の人生態度 名声と注視の中での生き方」