1954年(昭和29年)11月、世界的に有名な奈良・斑鳩の古寺、中宮寺の門跡であった一条尊昭尼(35歳)が突然、その座を捨てて消息を絶ちました。茶道の弟子であった16歳年下の大学生との親密な関係が報じられ、当時の新聞や雑誌は「人間性に目覚め法衣を捨てた」「法灯の恋」と書き立て、社会に大きな衝撃を与えました。その動向はマスコミによって克明に追跡され、尊昭尼自身の言葉が初めて報じられたのは、まさかの移動中の列車の中でした。

九州へ向かう三等車の中で—大阪毎日が報じた尊昭尼の「独り言」

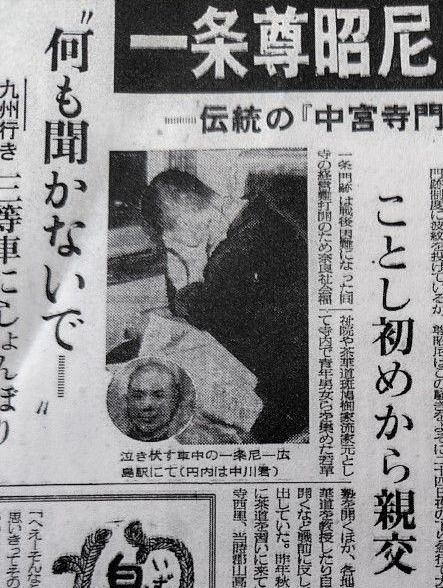

尊昭尼の失踪から間もない11月25日、大阪毎日新聞(大毎)は彼女本人と接触した初報を大きく報じました。「“何も聞かないで…” 九州行き 三等車にしょんぼり」という見出しが示す通り、記者は広島発の下り急行「阿蘇」の三等車内で尊昭尼を捉えました。

1954年、尊昭尼の失踪を報じる大阪毎日の第1報紙面

1954年、尊昭尼の失踪を報じる大阪毎日の第1報紙面

記事によると、17日頃から大阪の弟宅に滞在していた尊昭尼は、24日午後7時40分、来阪中の実姉と共に熊本県玉名市の実母宅へ向かうため、大阪発の急行「阿蘇」の三等車に乗車していました。25日午前2時7分、広島駅で本社記者が車中を訪ねると、尊昭尼は5両目の三等車の片隅で、薄紫の法衣に墨染めの衣をまとい、一人ぽつねんと物思いに沈んでいたといいます。

記者の問いに対し、尊昭尼はまずハンカチで顔を覆い、「気持ちが乱れていますので、何も聞いてくださいますな」と硬直した体でインタビューを拒否しました。しかし、記者が中宮寺の檀家の騒ぎなど、地元で飛び交う噂を伝えると、やっと口を開き、ほとんど聞き取れないほどの小声で「どんなに書き立てられても仕方がありません。寺の後始末については、私には何も異存がないので、どのようにでもしていただきたい」と語ったと報じられました。さらに「相手の学生は?」という問いには一切口をつぐみ、再びハンカチで顔を覆ってしまいました。車内にそれらしい大学生の姿はなく、午前2時13分、列車は広島駅を発車しました。

この「三等車」での移動という事実は、当時の日本の鉄道事情において最も安価な席であり、大毎の記事は、尊昭尼が門跡としての地位を捨て「落ちていく」姿を読者に印象づけようとした意図が読み取れます。その描写からは、駆け落ちを疑う当時のマスコミの視線が強く感じられるのです。

結論

一条尊昭尼の失踪は、門跡という高貴な地位にあった女性と年下の大学生との関係という、当時の社会において類を見ないスキャンダルでした。大阪毎日新聞の初報は、広島駅での突然の取材を通して、尊昭尼が置かれた苦悩と、彼女を取り巻く世間の厳しい視線を鮮明に描き出しました。三等車での旅路は、単なる移動手段以上の意味を持ち、マスコミが事件をいかに「物語」として構築しようとしたかを示す象徴的なシーンとなりました。この歴史的事件は、その後の彼女のゆくえと共に、当時のマスコミ報道のあり方をも問いかけるものだったと言えるでしょう。