71年前の11月、日本社会を大きく揺るがす出来事が奈良・斑鳩の地で起きました。聖徳宗大本山中宮寺の門跡、尊昭尼(当時35歳)が、突如としてその座を辞し、姿を消したのです。世間の耳目を集めたのは、彼女が16歳年下の茶道の弟子である大学生と親密な関係にあったという背景でした。当時の新聞や雑誌は、この稀有な事件を「人間性に目覚め法衣を捨てた」「法灯の恋」といった見出しで大きく報じ、その波紋は日本中に広がりました。本稿では、尊昭尼の行動が当時の社会に投げかけた問いと、それがどのように伝えられたのかを深掘りします。

「恋の家出」世間を騒がせた突然の失踪

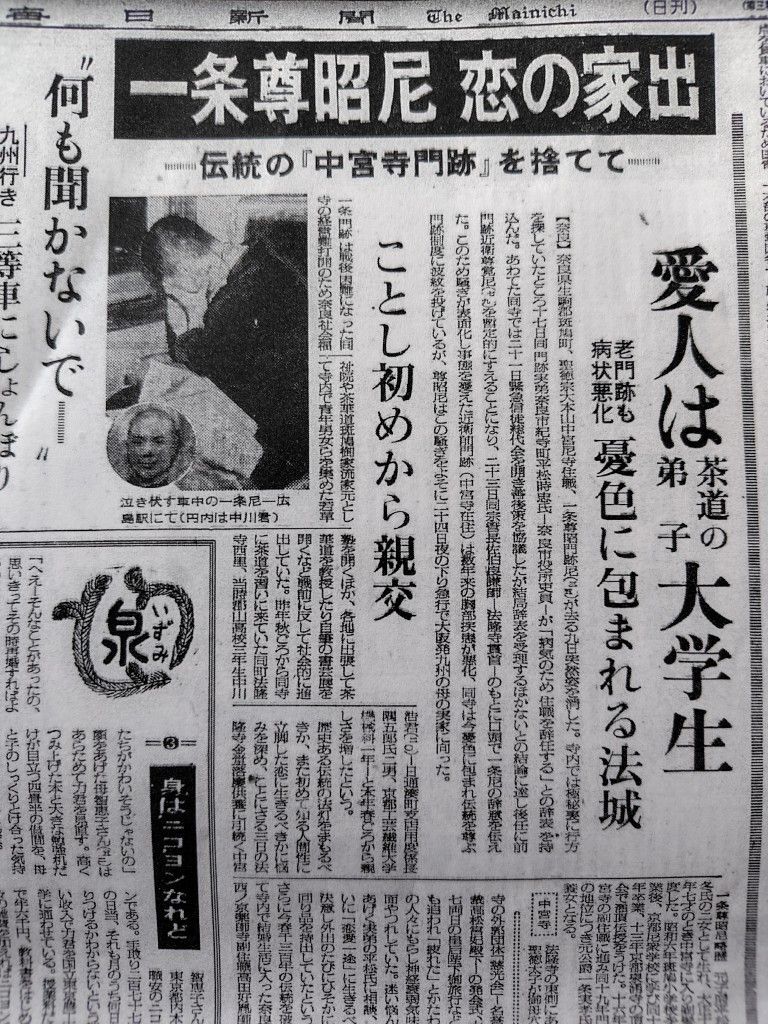

1954(昭和29)年11月25日、大阪朝日新聞と大阪毎日新聞は社会面でこの「事件」を大々的に報じました。大阪朝日新聞は「恋との板ばさみ?中宮寺門跡姿消し辞職願」と伝えましたが、より詳しく報じた大阪毎日新聞の見出しは「一条尊昭尼恋の家出伝統の「中宮寺門跡」を捨てて愛人は茶道の弟子大学生老門跡も病状悪化憂色に包まれる法城」というものでした。記事によると、奈良県生駒郡斑鳩町にある中宮尼寺の住職である一条尊昭門跡尼は、同月9日に忽然と姿を消し、寺では密かに行方を捜していました。その後、尊昭尼の実弟である平松時忠氏が「病気のため住職を辞任する」との辞表を持ち込み、寺は騒然となります。

昭和29年の新聞、中宮寺門跡尊昭尼の「恋の家出」を報じる第一報

昭和29年の新聞、中宮寺門跡尊昭尼の「恋の家出」を報じる第一報

寺では21日に緊急信徒総代会を開き、対応を協議した結果、尊昭尼の辞表を受理せざるを得ないとの結論に至りました。後任には前門跡の近衛尊覚尼(79歳)が暫定的に就任することとなり、23日には聖徳宗管長の佐伯良謙師(法隆寺貫主)に尊昭尼の辞意が口頭で伝えられ、事態が表面化しました。この騒動を憂えた近衛前門跡は数年来の胸部疾患が悪化するなど、中宮寺は深い憂色に包まれます。伝統的な門跡制度に一石を投じる形となった尊昭尼の行動は、騒ぎをよそに24日夜、大阪発の下り急行で九州にある母の実家へと向かったと報じられました。後の週刊誌の報道では、尊昭尼は「お高祖頭巾」を深く被り、ひっそりと表門から寺を出たと言われています。この「恋の家出」が、世間に与えた衝撃は計り知れないものでした。

「法灯の恋」が問いかけたもの

尊昭尼の出奔は、単なるスキャンダルに留まらず、当時の日本社会、特に戦後の価値観の変容期において、伝統と個人の自由、信仰と人間的な感情の板挟みを浮き彫りにしました。「法灯の恋」という言葉が象徴するように、仏門に身を置く者の恋愛は禁忌とされてきた中で、彼女の選択は、個人の尊厳や感情の重要性を問い直すきっかけとなりました。世間の注目は、厳格な規律の下で生きる尼僧の人間らしい苦悩と、それを選び取った勇気、あるいは無謀な行動へと向けられました。この出来事は、高度経済成長期を迎えようとする日本の、伝統と近代化の狭間で揺れる社会の姿を映し出す鏡でもありました。

結論

中宮寺門跡・尊昭尼の「恋の家出」は、昭和29年の日本社会に強烈な印象を残しました。格式高い寺院の門跡という立場を捨て、個人の感情を優先した彼女の選択は、伝統的な価値観と新しい時代の人間観との間に大きな波紋を投げかけました。この事件は、単なるセンセーショナルなニュースとして消費されただけでなく、多くの人々に人間性の本質、信仰と世俗の葛藤について深く考えさせるきっかけを与えたと言えるでしょう。尊昭尼の物語は、70年以上を経た今もなお、私たちの心に問いかけ続けています。

参考文献

- Yahoo!ニュース (文春オンライン): 「中宮寺門跡・尊昭尼の『恋の家出』とは?昭和を揺るがした尼僧の出奔」(Source link)

- 大阪朝日新聞 昭和29年11月25日付

- 大阪毎日新聞 昭和29年11月25日付