物価上昇が止まらない中、国民の主食である米の価格高騰が深刻な問題となっています。高市早苗首相は所信表明演説で物価高対策を最優先課題と強調しましたが、私たちの食卓を支える米の価格はどこへ向かうのでしょうか。新米が出回る時期にも関わらず、その価格は過去最高水準に達しており、家計への負担は増すばかりです。

日本の食卓を襲う米価高騰の実情

新米が店頭に並び始めても、その価格に消費者は頭を抱えています。東京都内のスーパーを訪れた子育て世代の女性は、「子どもが2人いるので米の消費が早く、新米の5キロが5000円前後と高すぎて購入をためらう」と話します。以前は手頃な価格で見られた備蓄米も姿を消し、価格高騰が常態化している現状を浮き彫りにしています。10月中旬の東京都区部の消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)は前年同月比2.8%上昇し、特に米類の上昇率は40.0%と著しいです。農林水産省の調査では、10月末から11月初旬にかけての銘柄米5キロの全国平均価格は税込み4540円に達し、これは過去最高値です。

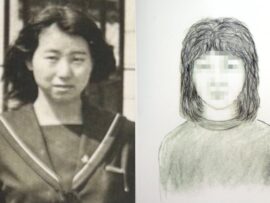

スーパーに並ぶ高騰した新米の袋と値札

スーパーに並ぶ高騰した新米の袋と値札

政策の迷走と米不足の根本原因

なぜこれほど米の価格は高止まりしているのでしょうか。首都圏の老舗米店の店主、中村真一氏(仮名)は、今年6月頃から一貫して「米不足」が根本原因だと指摘しています。農林水産省は長らく「米は足りている」との認識を示してきましたが、今年8月、その認識の誤りを認め、行政の政策が米価高騰の主因であったことを事実上追認しました。これを受け、石破茂前首相は政策転換を打ち出し、米の増産へと舵を切ったばかりでした。この動きは、米価高騰や米不足がいずれ落ち着くとの期待を市民に抱かせました。

新農水相の「減産示唆」が波紋

しかし、わずか2カ月あまりで事態は逆戻りしています。高市政権で初入閣した鈴木憲和農水相は、10月22日の就任会見で、「需要に応じた生産が原理原則」「コロコロ方針が変わっては、生産現場のみなさんは対応することができない」と述べ、米の「減産」を示唆しました。そして同月31日、農林水産省は来年産の米の生産量を今年産(748万トン)から37万トン少ない711万トンとする見通しを発表しました。食料安全保障の観点からも懸念が高まる中、東京大学大学院の鈴木宣弘特任教授(農業経済学)は、「主食である米の供給に対する国民の不安は高まるばかりだ」と顔を曇らせています。

結論

日本の米価格高騰は、単なる市場原理だけでなく、政府の政策の迷走が深く関わっていることが浮き彫りになりました。一時的に増産への方向転換が見られたものの、新体制下での減産示唆は、国民の食料安定供給への不安を一層増大させています。今後、国民の食卓を守り、安定的な米の供給を実現するためには、より一貫性のある、長期的な視点に立った政策が求められます。

出典

- Yahoo!ニュース (記事内容を基に構成)