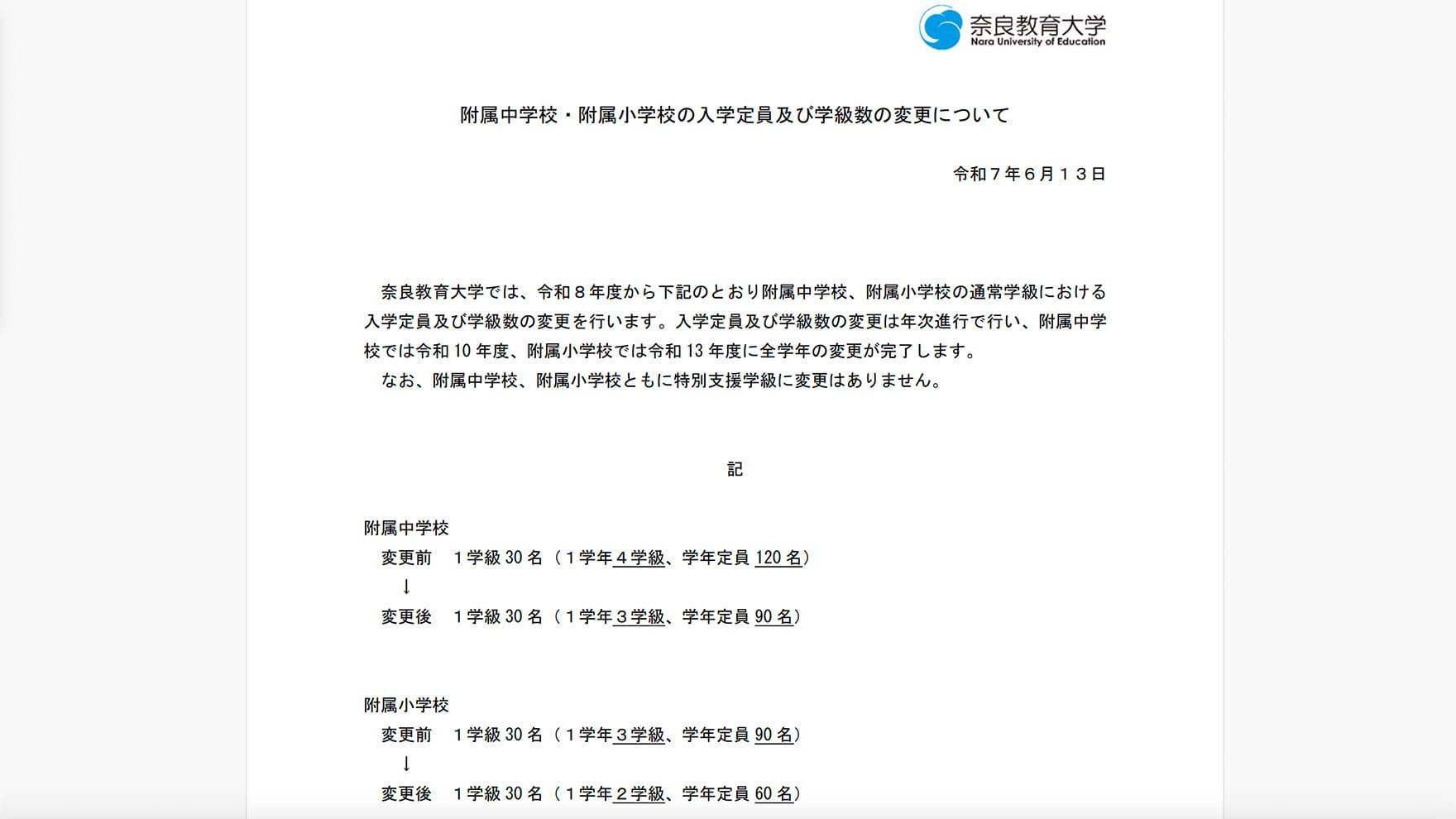

今年6月、奈良教育大学附属小学校がウェブサイトで突然公表した知らせは、関係者に衝撃を与えました。「令和8年度入学より年次進行で、30名の定員減(入学定員90名→60名)とそれに伴う学級数減(3学級→2学級)を実施する」というその内容は、「少子化の影響だろう」と推測する人も多いかもしれません。しかし、全国各地で同時多発的に起きている同様の事態を深掘りすると、国立大学を取り巻くより厳しい財政状況が見えてきます。

国立大学の附属学校や幼稚園は、一般的には高い進学率を持つ「エリート校」というイメージに加え、地域の教育モデルを創造・発信する重要な役割を担う存在です。その附属学校園に、いま危機が広がっています。

特に、一部授業の実施方法が「不適切」として注目された奈良教育大学の附属小学校では、今年6月、保護者に対して来年度からの募集定員削減と学級数削減が一方的に伝えられました。あまりにも急な、保護者との事前相談がない決定に対し、戸惑いの声が多くあがっています。ある保護者は、「附属小独自の縦割り活動である組団活動に支障が出るのではないか」「これまで築き上げてきた教育実践の継承が難しくなる可能性がある」と懸念を示しています。失われた教育実践を再構築することは容易ではありません。そうした中で、募集定員と学級の削減が強行されようとしています。

国立大学附属小学校の様子、運営交付金削減による規模縮小が進む背景

国立大学附属小学校の様子、運営交付金削減による規模縮小が進む背景

全国に広がる附属学校の規模縮小

この規模縮小の動きは、奈良教育大学附属小学校に限ったことではありません。全国の国立大学附属学校園で同様の傾向が進んでいます。国立大学が国の行政機関から国立大学法人へと転換された2004年度以降、学級数減を実施した附属学校は全体の48%に上ることが、日本教育大学協会企画調査研究委員会の調査で明らかになっています。さらに、今後の計画があるところが7%、検討中も7%存在します。

具体例としては、東京学芸大学附属小金井小学校が2010年度から募集定員を160人から120人に削減し、1学級減らしました。また、信州大学教育学部附属長野中学校と長野小学校も、2008年度から段階的に各学年で1学級ずつ削減を進めています。附属幼稚園や高校でも、募集定員や学級の削減は同様に行われています。

少子化だけではない深刻な理由:大学運営費交付金の削減

多くの大学は規模縮小の理由として「少子化」を挙げていますが、それ以上に切迫した理由があります。全国国立大学附属学校連盟事務局長の彦坂秀樹氏は、その最大の理由を「大学運営費交付金が減らされていることでしょう」と指摘します。

大学運営費交付金は、国立大学の運営にとって極めて重要な財源です。この交付金は、法人化された2004年度の1兆2415億円から、2025年度には1兆784億円へと、約2000億円も削減されています。国立大学協会は今年6月7日、運営費交付金の減額と物価高騰による財務状況の悪化を受け、「もう限界だ」と訴える異例の声明を発表しました。

しかも、この交付金は均等に配分されているわけではありません。文部科学省は「成果を中心とする実績状況に基づく配分」を方針として掲げ、「常勤教員当たり受託・共同研究等受入額」などを指標としています。これは、企業などからの受託研究や共同研究の獲得額が多い大学ほど、より多くの交付金が配分される仕組みです。法人化以降、この「成果主義」の傾向は強まっています。

受託・共同研究が多いほど大学の収入が増えるという構造は、法人化が国立大学に「稼げる大学」への転換を強く迫っていることを意味します。教育研究活動の基盤を支えるべき運営費交付金の削減が、附属学校の規模縮小という形で、日本の教育現場に影響を及ぼしている現状が見て取れます。

出典

https://news.yahoo.co.jp/articles/0aa5fb5f28dbd97591a53f7640a5a9ee55de1c31