近年、日本各地で人気を集める「立ち飲み屋」。なぜこのスタイルが人々にとって「話しやすい」場となるのか。ニッセイ基礎研究所の島田壮一郎研究員が発表したレポート『立ち飲み屋はなぜ「話しやすい」のか』が、その科学的・心理的背景を詳細に分析し、注目を集めています。本稿では、同レポートと関連調査に基づき、立ち飲み屋が自然な交流と活発なコミュニケーションを生み出すメカニズムを深掘りします。

立ち飲み屋の魅力と現代の多様なニーズ

島田研究員は、立ち飲み屋の利点を「飲食が安価」「一人でも入りやすい」「滞在時間を柔軟に調整可能」「客同士の自然なコミュニケーションが生まれやすい」と指摘。これらの手軽さと交流の可能性が、現代の多様なライフスタイルに合致し、多くの利用者から支持されています。

リクルート「ホットペッパーグルメ外食総研」の2023年秋のネット調査(有効回答3095件)では、立ち飲み屋に求めるものとして「コスパの良さ」(61.9%)と「一人でも気軽に入れる」(50.7%)が上位を占めました。さらに、「飲食店で知り合いを作りたい」と回答した人が全体の36.7%、20代では48.6%と若年層で顕著。特に「普段関わりのない職業の人」(33.6%)との出会いを期待する声が多く、立ち飲み屋が多様な交流の場としての役割も担っていることが伺えます。

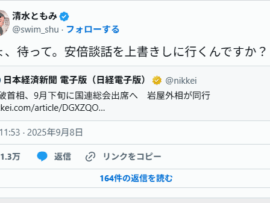

活気あふれる立ち飲み屋の様子。利用者が立って会話を楽しんでおり、コミュニケーションが活発化している様子が伺える。

活気あふれる立ち飲み屋の様子。利用者が立って会話を楽しんでおり、コミュニケーションが活発化している様子が伺える。

コミュニケーションを促す「テリトリー」の不在

島田研究員は、立ち飲み屋がコミュニケーションを促進する主な特徴を三つ挙げています。「客同士の距離が近い」「立っている」「テリトリー(客同士の領域)がない」ことです。特に「立っている」ことで視線や身体の移動が容易になり、会話が自然に生まれやすい環境が作られます。

この中で、コミュニケーションの障壁を理解する上で重要なのが「テリトリーの不在」という概念です。新幹線の座席のように、肘掛けなどで明確に仕切られた場所では、人は自身の「領域」を守ろうと意識し、隣人との間に心理的な壁が生じがちです。例えば、隣客が肘掛けを占拠したり、足を広げたりすることに不快感を覚えるのは、このテリトリー意識が働くためです。一般的なテーブル席の飲食店でも、隣の客と話すには、テリトリーを越える「勇気」が必要となります。

しかし、立ち飲み屋には明確なテリトリーが存在しません。このテリトリーの不在が、他者との交流における心理的ハードルを格段に低くします。利用者は自由に移動でき、固定された場所がないことで、他者との距離感を気軽に縮め、結果として活発な会話へとつながるのです。

現代社会における立ち飲み屋の新たな価値

ニッセイ基礎研究所の分析と「ホットペッパーグルメ外食総研」の調査は、立ち飲み屋が単なる手軽な飲食スペース以上の、重要な社会的機能を持つことを示しています。立ち姿勢が促すコミュニケーション、テリトリーのなさによる心理的障壁の低減、そして多様な人々との偶発的な出会いは、立ち飲み屋が現代社会に提供する独自の価値です。今後も「話しやすい」空間として、人々の豊かな交流に貢献していくでしょう。

参考文献

- 島田壮一郎. ニッセイ基礎研究所レポート『立ち飲み屋はなぜ「話しやすい」のか』.

- リクルート「ホットペッパーグルメ外食総研」調査レポート.