東京都墨田区で営業する大衆酒場「かどや」で起きた、ある客と店主の心温まる交流が今、SNSで大きな反響を呼んでいます。一見無愛想に見えた客が残した一枚のメモに隠された真実と、それによって生まれた店の感動、そして人手不足から生まれた注文方法がもたらした意外な気づきとは何だったのでしょうか。このエピソードは、現代社会におけるコミュニケーションの多様性と思いやりの大切さを私たちに教えてくれます。

メモに綴られた意外な真実

物語は、「かどや」に来店した一人の客が、会計時に店主の「ありがとうございました」の言葉に対し無言で立ち去ったことから始まります。テーブルには、注文に使われる付箋に手書きのメモが残されていました。店主は「どうせ不味かったと書いてあるのだろう」と思いながら読んだところ、そこに書かれていたのは意外な事実と感謝の言葉でした。

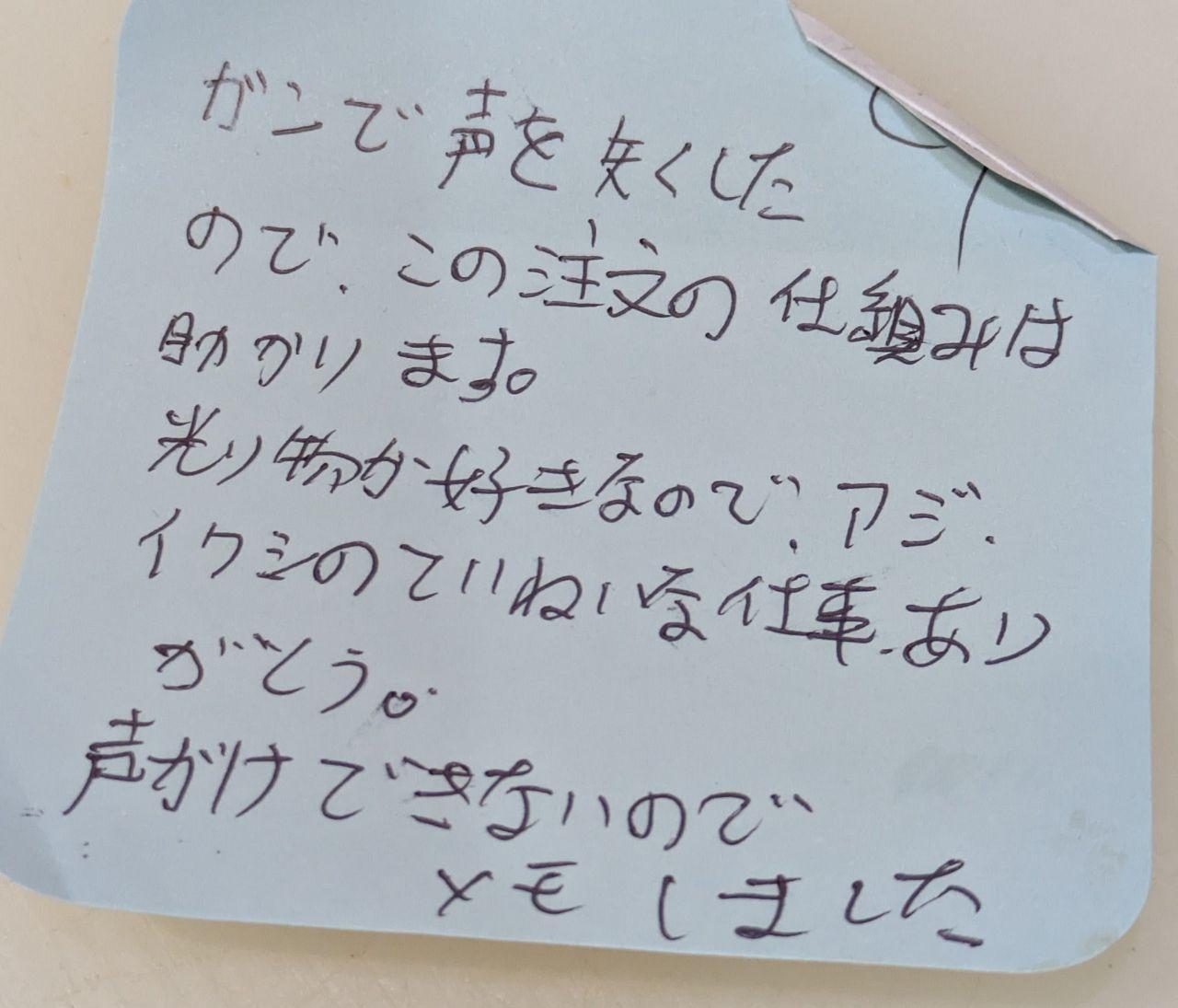

メモには「病気で声を失くした」とあり、「この注文の仕組みは助かります。光り物が好きなのでアジ、イワシのていねいな仕事ありがとう。声がけできないのでメモしました」と綴られていたのです。この〝置き手紙〟を読んだ店主は、「申し訳ない気持ちと嬉しい気持ちになりました」と当時の複雑な心境をX(旧Twitter)で明かしています。

大衆酒場かどやのテーブルに残された、声が出せない客からの感謝と注文のメモ

大衆酒場かどやのテーブルに残された、声が出せない客からの感謝と注文のメモ

人手不足から生まれた「優しい注文方法」

このユニークな注文方法について「かどや」に尋ねたところ、以前は対面での口頭注文だったものの、人手不足を解消するため付箋に客自身が注文を手書きする方式に変更したとのこと。これは個人経営ならではの苦肉の策でしたが、店主は「この方法だと発声に障害のあるお客さんでも気軽に注文ができると私自身発見がありました」と、予期せぬ利点に気づいたといいます。

この一件は、お店の工夫が結果的に多様な顧客層にとってのアクセシビリティ向上に貢献したことを示しています。人手不足という課題が、より inclusive な顧客体験を生み出すきっかけとなったのです。

「人は見かけで判断してはいけない」店主の教訓と共感の広がり

店主は今回の経験を通じて、「人は見かけで判断してはいけない」という教訓を改めて胸に刻んだと語ります。そして「これからもできる限り美味しいと思ってもらえる料理を提供し続ける事を忘れずに商売していこう」と、今後の抱負を力強く語っています。

この感動的なエピソードはX(旧Twitter)上で瞬く間に拡散され、「やさしい話題ありがとう」「これは泣ける」「また来てくれるといいですね!」といった温かいコメントが多数寄せられました。「私も食道癌で声帯を切除しました。『ありがとう』や『すみません』等言えない悲しさがあります」という共感の声も上がるなど、多くの人々の心を打ち、社会的な対話を生み出しています。

まとめ

墨田区の「かどや」で起こったこの出来事は、コミュニケーションの形が多様であること、そして見た目だけで人を判断してはならないという大切なメッセージを私たちに投げかけています。一枚のメモが、客と店の間に深い理解と感謝の絆を築き、多くの人々に感動を与えました。人手不足という困難を乗り越え、結果的に「優しい注文方法」を見出した「かどや」の物語は、これからの飲食店経営、ひいては社会全体のコミュニケーションのあり方にも示唆を与えてくれるでしょう。

Source: https://news.yahoo.co.jp/articles/8ea6c2b5c65bcd8bc58f5f4a6a8f0b0ee3a8e534