戦後80年を迎えようとする今、日本の敗戦後に東南アジア各地で多くの日本軍兵士が過酷な状況下で抑留された事実は、ほとんど忘れられつつあります。特にシンガポール沖リアウ諸島に位置するレンパン島では、抑留された日本人兵士たちが「恋飯島」と呼ぶほどの飢餓に苦しみ、栄養不足による浮腫に悩まされました。日本軍兵士らの貴重な日記類を読み解き、南方抑留の歴史的背景と実態を明らかにした林英一氏の著書『南方抑留 日本軍兵士、もう一つの悲劇』(新潮選書)から、その一部を再編集し、「死の島」とも呼ばれたレンパン島の悲惨な状況を紹介します。

第二次世界大戦後、ビルマで抑留された降伏日本軍兵士たちが過酷な環境下で作業する様子。戦後の南方抑留の悲劇を示す

第二次世界大戦後、ビルマで抑留された降伏日本軍兵士たちが過酷な環境下で作業する様子。戦後の南方抑留の悲劇を示す

「死の島」レンパン島:歴史的背景と第三六梯団の上陸

レンパン島は、第一次世界大戦中にイギリス軍に降伏したドイツ人捕虜2000人が送られ、マラリアで全滅した歴史を持つことから、「『篩(ふる)いにかける』島」あるいは「死の島」として知られていました。このような過酷な地へ、園部ら財務部先発隊11名を含む第三六梯団第二大隊が上陸したのは、1945年11月28日のことでした。

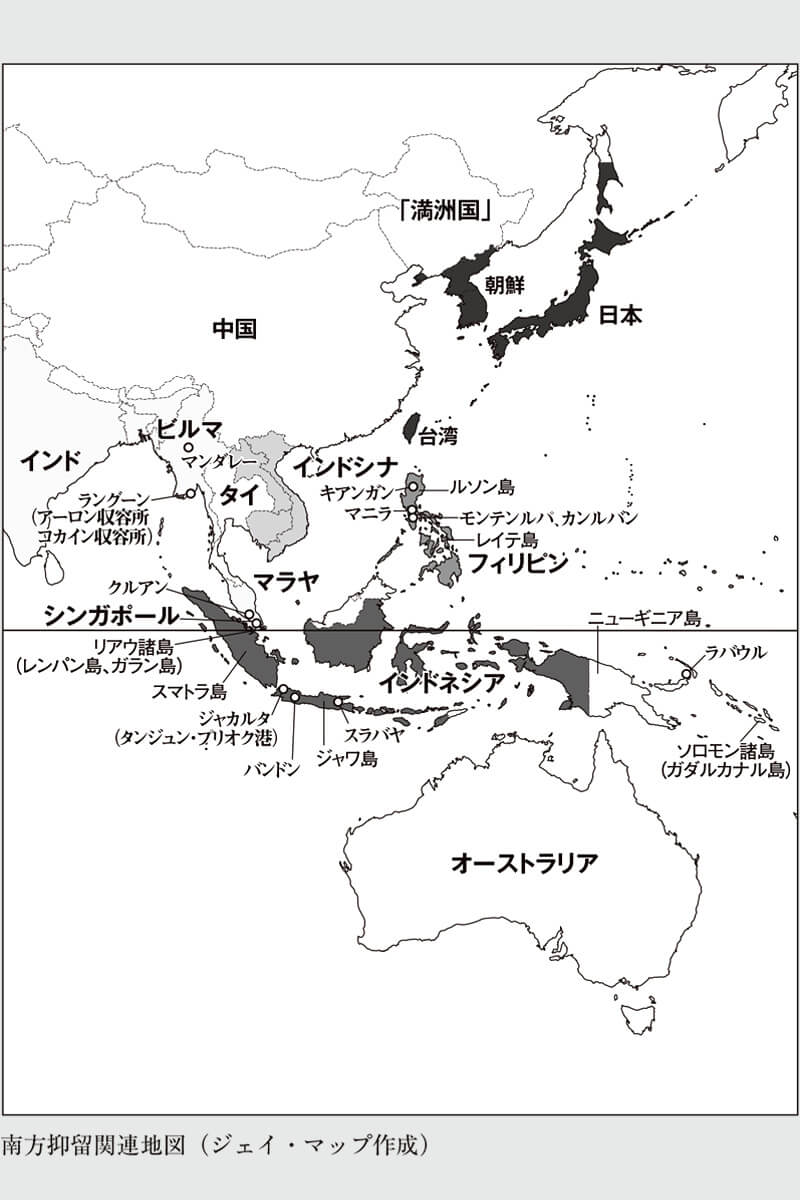

『南方抑留 日本軍兵士、もう一つの悲劇』に掲載された、日本兵が抑留された東南アジア地域の関連地図。レンパン島を含む南方地域の位置関係を示す

『南方抑留 日本軍兵士、もう一つの悲劇』に掲載された、日本兵が抑留された東南アジア地域の関連地図。レンパン島を含む南方地域の位置関係を示す

泥濘と疲弊:上陸初期の過酷な道のり

園部の日記によれば、島を目視したのは陽が沈む午後7時。大発動艇で島の南部「宝港」に上陸した瞬間、泥濘(でいねい)の道に足を取られ、声をあげたといいます。闇の中、20キロを超えるリュックサックを背負って歩くのは困難を極め、わずか1キロ先の軍隊集合所まで何時間も要しました。深夜12時には兵士たちの間に「みな疲れと、苦しみとに興奮して怒鳴り合い、いきり立っ」状態が見られたと記されています。この上陸直後の体験は、彼らの抑留生活の厳しさを暗示していました。

物資不足と兵士たちの困窮:煙草と盗難の悲劇

園部たちが天幕を張り、焚火を囲んで乾麺麭(かんめんぽ)で空腹を満たし、煙草を吸っていると、その匂いに誘われるように先にレンパン島に収容されていた兵士たちが現れ、煙草を求めてきました。同情した園部が1本差し出すと、その兵士はすぐに吸わず大事そうにしまい、代わりに吸殻を拾い始めたといいます。よく見ると、粗末な下衣をまとい半裸の兵士の顔色は生気がなく、茶色く変色していました。また、別の一角ではリュックサックを盗んだ兵士が捕まり、叩かれる騒ぎも発生。園部は、島の物資不足と兵士たちの精神状態の乱れに衝撃を受けました。

消えぬ「悪印象」:南方抑留の実態が残した爪痕

園部は、この上陸初夜の「印象の悪さは、その後のレーション〔携帯口糧〕の配給とか、後続隊の到着とかによって幾分緩和されてはきたが、なお根本的には拭われていない」と日記に記しています。レンパン島での抑留は、単なる肉体的な苦痛だけでなく、兵士たちの精神に深い爪痕を残しました。戦後80年が経過し、記憶が薄れゆく中で、このような南方抑留の歴史的悲劇を再認識し、後世に伝えていくことの重要性は、ますます高まっています。

参考文献

- 林英一著『南方抑留 日本軍兵士、もう一つの悲劇』(新潮選書)