現代社会において、死亡年齢の高齢化、葬儀や墓の簡素化、そして家族関係の希薄化は、死を取り巻く環境を大きく変容させてきました。かつての葬儀は血縁者を中心に営まれてきましたが、今日では血縁者であっても、必ずしも「家族」としての意識が強いとは限りません。「家族葬」という言葉が広く浸透した一方で、具体的に誰が参列するのか、その実態は多様化しています。この現代日本の「死」の捉え方について、30年間にわたり死生学を研究し、シニア生活文化研究所代表理事を務める小谷みどり氏の新刊『〈ひとり死〉時代の死生観』(朝日新聞出版)から、葬儀の変化に関する洞察をお届けします。

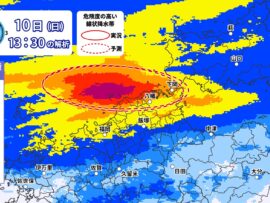

現代日本の葬儀における変化の象徴的なイメージ

現代日本の葬儀における変化の象徴的なイメージ

規模の縮小化が進む葬儀:家族葬から直葬へ

今日の葬儀は、その規模において劇的な縮小化が進んでいます。かつては、お通夜は家族や親族のみで行う儀式であり、一般参列者は葬儀告別式にのみ参加するのが通例でした。しかし、親族中心の「家族葬」が主流となるにつれて、お通夜と告別式が同じ顔ぶれで執り行われることが多くなりました。この変化から生まれたのが、「一日葬(ワンデーセレモニー)」という新しい形式です。

一日葬の登場とそのメリット

一日葬は、お通夜と告別式を一日でまとめて行う形式を指します。遠方に住む親族が参列する場合、従来の二日間にわたる形式では宿泊が必要となり、時間的・経済的な負担が大きいという課題がありました。特に、参列者が高齢であったり、療養中であったりする場合には、その負担はさらに増大します。一日葬であれば、火葬まですべてを一日で完結できるため、高齢者や遠方の親族の負担を大幅に軽減できるという大きなメリットがあります。これにより、より多くの家族が故人との別れに立ち会いやすくなっています。

大都市圏で増加する「直葬」の背景

さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以前から、特に大都市圏では「直葬(ちょくそう)」を選択する人が増加傾向にあり、その割合は約3割に達していました。直葬とは、通夜や告別式といった儀式を一切行わず、火葬のみで故人を見送る形式です。家族の人数がごく少数である場合、高額な葬儀会館の祭壇を設ける必要性を感じない人も少なくありません。

法律で定められているのは、死後24時間以内の火葬禁止と、死亡を知ってから7日以内の死亡届提出の2点のみであり、儀式の実施は義務ではありません。そのため、儀式に時間や費用をかけるよりも、残された家族だけで故人と静かに最後の時を過ごしたいと願う人々にとって、直葬は合理的な選択肢となっています。この傾向は、現代社会における個人の価値観の多様化や、終活に対する意識の高まりを反映していると言えるでしょう。

まとめ:多様化する「お見送り」の形

現代の日本社会では、高齢化や家族形態の変化、そして個々の価値観の多様化が、葬儀のあり方を大きく変えています。従来の形式に縛られず、「家族葬」や「一日葬」、「直葬」といった小規模で簡素な、あるいは費用を抑えた葬儀の選択肢が増加し、それぞれが故人と遺族にとって最適な「お見送り」の形として認識されつつあります。これらの変化は、現代における「死」との向き合い方、そして「家族」の絆の再定義を私たちに問いかけています。

参考文献

- 小谷みどり著 (2024).『〈ひとり死〉時代の死生観』.朝日選書,朝日新聞出版.