1973年に発表された絵本『あんぱんまん』は、主人公が顔を食べさせてしまうという衝撃的な設定ゆえに、当時の編集者や評論家、幼稚園の先生たちからは「子どもには受け入れられない」と厳しい評価を受けました。しかし、この作品は大人たちの予想に反し、幼児たちの間で徐々に人気を集め始め、1988年にはテレビアニメ化される国民的キャラクターへと成長を遂げます。その成功の陰で、作者であるやなせたかし氏が抱えていた深い苦悩と、アンパンマンと共に歩んだ創作の道のりには、現代社会に通じる重要な哲学が隠されています。

「子どもには受けない」初期の衝撃と不評からの逆転

絵本『あんぱんまん』に対する初期の反応は、「大不評」という言葉が相応しいものでした。顔を食べさせてしまうという展開は、大人にとってはショッキングであり、教育的観点からも疑問視されることが多かったのです。しかし、大人の評価とは裏腹に、幼児たちの間では『あんぱんまん』の人気が着実に高まっていきました。かつて非難の的であった作品は、やがて多くの幼稚園で歓迎され、やなせ氏とアンパンマンは子どもたちの心を掴んでいったのです。この unanticipated な人気を受けて、やなせ氏は出版社からの依頼に応じる形で、断続的にアンパンマンの物語を描き続けることになります。この初期の「逆転劇」は、作品の真価は受け手である読者、特に純粋な子どもたちの心にこそあることを示唆しています。

作者とキャラクターの「共に成長する」関係性

アンパンマンの続編制作にあたり、編集者からは「幼児向けなのでレベルを下げてほしい」という要望が出されました。しかし、やなせ氏はその提案を受け入れませんでした。代わりに、彼は物語を「本当に大切なこと」だけに絞り込み、よりシンプルで心に響く内容へと洗練させていきました。これに伴い、アンパンマンのキャラクター造形もより親しみやすく、可愛らしいものへと変化していき、作者であるやなせ氏自身の性格もまた、以前よりもマイルドになっていったと言います。

この変化は、やなせ氏とアンパンマンが単なる作者と作品の関係ではなく、読者の反応を通じて互いに影響し合い、共に成長していったことを象徴しています。読者が変わることでアンパンマンが変わり、そしてアンパンマンを描き続けることでやなせ氏自身も変わっていったのです。1991年に出版された『やなせ・たかしの世界(詩とメルヘン臨時増刊号)』の中で、やなせ氏自身が「アンパンマンは今でももちろん未完成で、少しずつ変化させて少しずつ修正している」と語っていることからも、この継続的な進化の姿勢が伺えます。これはアンパンマンが誕生してから既に20年以上が経過した時点での発言であり、一つの作品が固定されるのではなく、常に時代や人々の心と共に生き、変化し続けることの重要性を示しています。

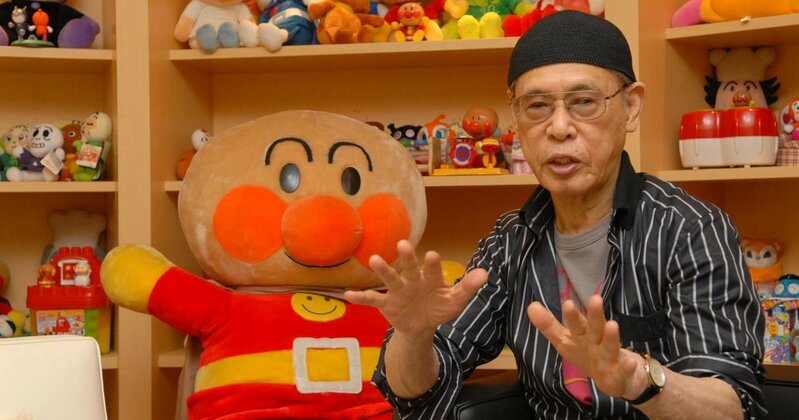

アンパンマンの原作者、やなせたかし氏のポートレート。彼が手掛けたアンパンマンは、初期の不評を乗り越え、国民的キャラクターへと成長した。

アンパンマンの原作者、やなせたかし氏のポートレート。彼が手掛けたアンパンマンは、初期の不評を乗り越え、国民的キャラクターへと成長した。

苦悩を越え、時代と共に生きるアンパンマン

アンパンマンが初期の不評を乗り越え、国民的ヒーローとして確立された背景には、子どもたちの純粋な支持と、やなせたかし氏の柔軟かつ真摯な創作姿勢がありました。成功の絶頂期に個人的な苦悩を抱えながらも、やなせ氏はアンパンマンを絶えず進化させ、読者との対話の中で作品を形作っていきました。この「未完成であり続ける」という哲学こそが、アンパンマンが世代を超えて愛され続ける理由であり、与えることの喜びや自己犠牲といった普遍的なテーマが、常に新しい形で子どもたちの心に響き続けているのです。アンパンマンの物語は、単なる絵本を超え、作者とキャラクター、そして読者が共に歩む成長の証として、今日も多くの人々に勇気と希望を与え続けています。

参考文献

- 物江 潤 著, 『現代人を救うアンパンマンの哲学』, 朝日新聞出版