共通の「ルーツ」を持つ立憲民主党と国民民主党は、近年の党勢に大きな隔たりを見せています。両党は今夏の参議院選挙の結果について相次いで総括を公表しましたが、その評価と今後の戦略には明確な違いが浮き彫りとなりました。日本の政治情勢を理解する上で、この二大野党の動向は重要な注目点です。

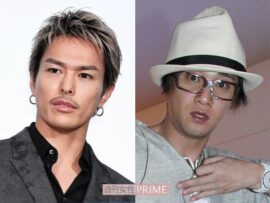

参院選総括に臨む立憲民主党・野田代表と国民民主党・玉木代表、野党の動向に注目

参院選総括に臨む立憲民主党・野田代表と国民民主党・玉木代表、野党の動向に注目

立憲民主党の苦悩と「事実上の敗北」

立憲民主党は今回の参院選で22議席を獲得し、改選前の議席数を維持しました。しかし、比例区では国民民主党や参政党の後塵を拝し、その総括では「今回の選挙は事実上の敗北と言わざるを得ない」と強い自省の念を示しています。同党は、「事実上の政権選択選挙の中で、立憲民主党はその受け皿としての評価を得られず、野党第一党としての存在感が低下する選挙結果となった」と状況を厳しく分析しました。

この不振の背景には、単に票が伸びなかったこと以上の構造的な問題が見られます。参政党などの台頭が示すように、日本の政界はかつての二大政党中心から「多党乱立」の時代へと移行しつつあります。立憲民主党はこの変化への対応が遅れ、長年野党第一党であれば当選枠が確保されてきた茨城県選挙区、東京都選挙区、福岡県選挙区といった重要選挙区で候補者の落選を許しました。これは有権者からの「終わった政党」という烙印に等しいと指摘されており、党の危機感は深まるばかりです。

国民民主党の「薄氷の勝利」と躍進の背景

一方、国民民主党は昨年の衆院選に続き、改選前の4議席から17議席へと大きく躍進しました。しかし、同党は今回の結果を「実態としては“薄氷の勝利”」と慎重に評価しています。「好事魔多し」を警戒するかのように、「衆院選以来の“風”を何とか維持できた結果であり、地力がついた結果と過信してはならない」と、自戒を促しています。

国民民主党の躍進は、勢いがピークに達した瞬間を捉えたものと見ることもできます。例えば、2議席を獲得した東京都選挙区では、当初は1議席の獲得に留まるだろうと予測されていました。これは、3年前の参院選で同党が推薦した都民ファーストの会代表の荒木千陽氏が、小池百合子東京都知事の応援を受けながらも28万4629票しか獲得できず落選した経緯があるためです。今回の成功は、そうした過去の経緯を踏まえても予想を上回る結果であり、党としての戦略や候補者擁立の成功を物語っています。

明暗分かれた野党の未来

今回の参院選総括は、立憲民主党と国民民主党という二つの野党の現状と課題を鮮明に浮き彫りにしました。一方では厳しい自己反省を迫られ、もう一方では控えめながらも確かな手応えを感じています。多党乱立の時代において、有権者の支持を得るためには、それぞれの党が自身の強みを活かし、変化する政治状況に柔軟に対応する戦略が不可欠です。今後、両党が日本の野党勢力の中でどのような役割を担い、どのような道筋を描いていくのか、その動向は引き続き注目されるでしょう。