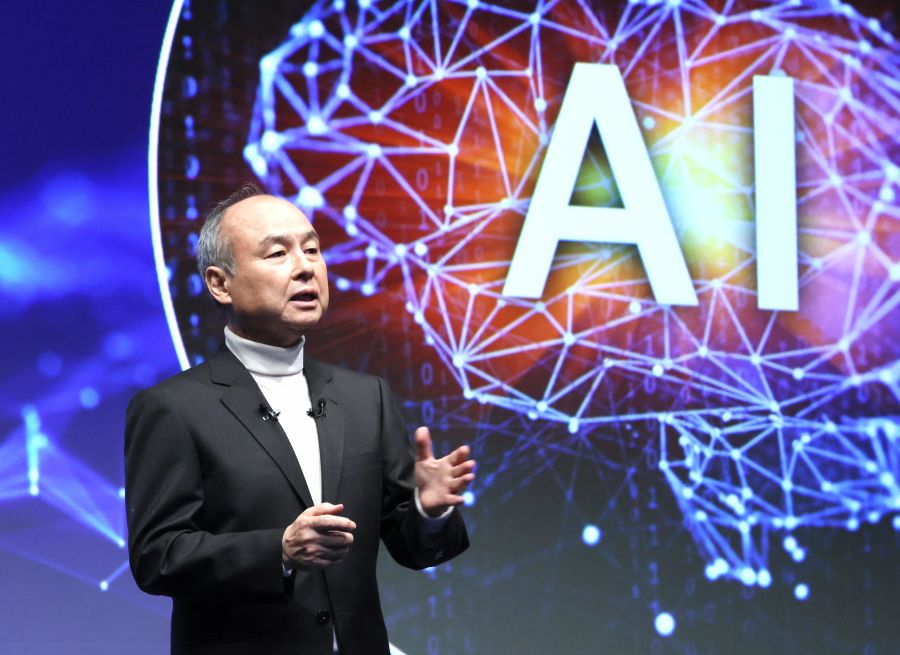

昨年6月、ソフトバンクグループの孫正義社長が米国のヘルスケアテクノロジー企業Tempus AIとの合弁会社「SB TEMPUS」を設立し、医療分野におけるAI活用の可能性が注目されています。Tempus AIは個人の健康データを収集・分析し、製薬会社と共同で新薬開発を進めるなど、その取り組みは多岐にわたります。しかし、医療従事者の不足、医療費の高騰、高齢化の進展、そしてデジタル化の遅れなど、日本の医療現場は依然として多くの課題を抱えています。

日本の医療が抱える深刻な課題

日本の医療システムは、人口の高齢化が急速に進む中で、構造的な課題に直面しています。特に、医師や看護師といった医療従事者の慢性的な不足は深刻であり、現場の負担増大を招いています。さらに、国民医療費は年々増加の一途をたどり、財政を圧迫しています。このような状況に加え、医療現場におけるデジタル技術の導入は他国に比べて遅れており、業務効率化やデータ活用が進んでいないのが現状です。

AIが切り開く医療の未来:具体的な解決策

『2030-2040年 医療の真実』の著者であり、京浜病院(東京・大田区)の熊谷賴佳院長は、「医療のデジタル化、AI化が進まなければ、日本の医療の未来はありません」と断言します。AIは、これらの課題に対し、具体的な解決策を提示する可能性を秘めています。

医療従事者の負担軽減とヒューマンエラー防止

AIは、医療従事者の業務負担を大幅に軽減できます。例えば、看護師が行う記録業務や、初診時の問診をAIがサポートすることで、人的資源をより本質的なケアに集中させることが可能になります。また、CTやMRIなどの画像診断にAIを導入すれば、異常の早期発見を支援し、医師の見落としなどのヒューマンエラーを防ぐ効果も期待されます。患者の徘徊や転倒防止のためにAI搭載カメラを病院内に配置することは、看護師の負担を軽減し、質の高い看護を提供するための時間創出に繋がります。

ソフトバンクグループとTempus AIの提携が示す医療分野のAI活用の可能性

ソフトバンクグループとTempus AIの提携が示す医療分野のAI活用の可能性

患者体験の向上とアクセスの平等化

業務効率化が進むことで、より多くの患者を診察できるようになり、結果として待合室での長時間待機といった患者の不満も解消されるでしょう。将来的には、画像や音声、血圧などのデータからAIが病名や状態を推測し、病院へ行くべきか否かのアドバイスを提供するアプリの登場も予測されています。さらに、近年急速に普及しつつある遠隔操作によるロボット手術は、外科医不足の地域でも都市部と同レベルの手術が受けられる機会を創出し、医療アクセスの地域格差を是正する可能性を秘めています。

AI化を阻む壁:日本の医療法とデジタル化の遅れ

AIによる医療変革の大きな可能性にもかかわらず、日本での導入には様々な障壁が存在します。

進まない医療情報のデジタル化

AI導入の前提となるのが、医療情報のデジタル化、すなわち「医療DX」の推進です。IT先進国である台湾では、約4000の病院、約2万の診療所、約6000の薬局のデータが集約され、匿名化されたビッグデータが研究や医療政策立案に活用されています。フィンランドやノルウェーなどの北欧諸国では、国民全員がIDを持ち、医療情報が紐づけられているため、どの医療機関でもスムーズな診察が可能です。

一方、日本ではマイナ保険証の導入が進むものの、医療機関間の情報共有は十分ではありません。中小病院から大病院へ紹介された際、同じ検査を繰り返すことも少なくなく、医療費の無駄や患者の負担増につながっています。個人情報漏洩への懸念がデジタル化の遅れの一因とされますが、熊谷医師はそれだけではないと指摘します。電子カルテ化を含む医療情報の完全なデジタル化、職員のデジタルスキル習得、そして万全なサイバーセキュリティ対策が不可欠であり、これらが揃わなければ患者の情報を安心して入力できない現状があります。

現代の医療法と診療報酬制度の壁

さらに、熊谷医師は現在の日本の医療体制、特に「医療法」がAI導入のメリットを阻害していると警鐘を鳴らします。医療法では、一般病床における患者16人に対し医師1人、患者3人に対し看護師1人といった人員配置基準が定められています。このため、いくらAIを導入して業務効率化を図り、より多くの患者を受け入れる能力が向上したとしても、法的な人員配置基準がある限り、受け入れ患者数を増やすことには限界があります。

また、現行の「診療報酬制度」も大きな課題です。どのような診察や検査をしたら何点、どのような薬を処方したら何点と細かく決められており、医師の実力やAI活用による効率化や質の向上は報酬に反映されません。AIの導入には多額の費用がかかるため、報酬に繋がらないのであれば、医療機関が積極的に費用を投じてAIを整備し、スキルを向上させるインセンティブが働きにくいのが実情です。

医療DX推進への提言と将来展望

熊谷医師は、すべてを電子カルテ化し、AI化を進めるためには、国がコンピュータやAIを医療現場に送り込み、スキルワークと教育にも多額の資金を投入する必要があると訴えます。これは非常に大きな投資となりますが、「将来、医師や看護師がいなくて医療が受けられないということにならないためには、今やるべきだと思います」と、その必要性を強調しています。

日本の医療が直面する困難を克服し、持続可能なシステムを構築するためには、AIとデジタル技術の積極的な導入が不可欠です。法制度の見直しや国家レベルでの大規模な投資、そして医療従事者の意識改革とスキルアップが一体となって進められることで、日本は真の「医療DX」を実現し、より質の高い医療をすべての人に提供できる未来を築くことができるでしょう。

参考文献:

- Yahoo!ニュース: 日本の医療の課題はAIが解決してくれる!? – FRIDAYデジタル