気象庁によれば、9月に入っても残暑が続き、本格的な秋の到来はまだ先と予想されています。東京都では6月から8月にかけて、熱中症による救急搬送者数が8,000人を超え、過去最多を記録しました。消防庁のデータによると、熱中症発生場所で最も多いのが「住居」で、全体の約4割を占めています。自宅で過ごす時間が増える中、冷房の適切な使用と合わせて、「涼しい家」と「暑い家」にはどのような違いがあるのでしょうか。快適な住環境を作る上で重要な3つの要因を紐解き、来夏に向けた対策を検討するヒントを提供します。

高断熱・高気密で夏の暑さを遮断する現代的な住宅のイメージ

高断熱・高気密で夏の暑さを遮断する現代的な住宅のイメージ

要因1: 家の性能を左右する「設計仕様」と「断熱性能」

「涼しい家」と「暑い家」の最も大きな違いは、住まいそのものの「設計仕様」にあります。外の暑い空気をいかに家の中に入れず、室内温度を快適に保つかが鍵となります。この役割を担うのが、室内と屋外を隔てる外皮(屋根、壁、床など)を覆う断熱材の性能と、窓やサッシといった開口部の性能です。

2000年以降に建築され、住宅性能評価を取得している住宅は、「断熱等性能等級」という指標で断熱性能を客観的に測ることができます。2025年4月からはすべての新築住宅に省エネ基準である「断熱等性能等級4」以上が義務付けられましたが、この水準ではまだ十分な断熱性とは言えません。2030年までには「断熱等性能等級5」が最低ラインとなることが決定しています。現在義務化されている省エネ基準は、計算方法は異なるものの、1999年に制定された「次世代省エネ基準」と同等の性能であり、約25年前の基準と変わらないのが現状です。これから新築やリフォームを検討する際は、断熱性能等級5を必須とし、それ以上の性能を目指すことを強く推奨します。

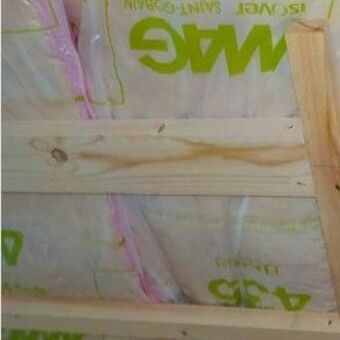

隙間がある断熱材の施工不良の例。断熱性能を低下させる原因となる。

隙間がある断熱材の施工不良の例。断熱性能を低下させる原因となる。

要因2: 見落とされがちな「換気計画」と「日射遮蔽」

家の中に熱をこもらせないためには、効果的な「換気計画」と「日射遮蔽」が不可欠です。高性能な断熱材で外気の侵入を防いでも、一度室内に入り込んだ熱や生活によって発生する熱を適切に排出できなければ、快適性は損なわれます。特に、熱がこもりやすい夏場は、夜間の涼しい外気を取り入れるナイトパージや、高窓・低窓を利用した空気の循環を促す換気扇の使用が効果的です。また、窓から差し込む太陽の日差しは、室温上昇の大きな原因となります。「日射遮蔽」として、遮熱性の高いカーテンやブラインド、外付けのシェードやよしずなどを活用し、太陽熱が窓から直接侵入するのを防ぐことが重要です。これらを適切に組み合わせることで、室内の温度上昇を大幅に抑えることができます。

夏の強い日差しを遮るために設置された外付けシェード

夏の強い日差しを遮るために設置された外付けシェード

要因3: 住まい手の「使い方」と「生活習慣」

家の性能や設計がどれほど優れていても、住まい手である私たちの「使い方」や「生活習慣」が不適切であれば、その効果は十分に発揮されません。例えば、エアコンの設定温度は適切か、フィルターは定期的に清掃しているか、扇風機やサーキュレーターを併用して冷気を効率よく循環させているかなどが挙げられます。また、日中に不在の間も、カーテンを閉めて日差しを遮り、帰宅時に室内温度が上がりすぎないようにする工夫も大切です。夜間には窓を開けて熱気を排出するなど、時間帯に応じた換気を行うことで、エアコンに頼りすぎない快適な環境を作り出せます。これらの小さな意識と行動の積み重ねが、「涼しい家」を実現するための重要な要因となります。

快適な室内で過ごす人々とエアコンのイメージ

快適な室内で過ごす人々とエアコンのイメージ

既存住宅でも「断熱改修」で快適な住まいに

既存住宅のうち、省エネ基準に適合している住宅は2019年時点でわずか1割強に留まり、約3割の住宅は無断熱であると言われています。しかし、断熱性能はリフォームによって大幅に向上させることが可能です。窓の断熱改修(二重窓化、Low-E複層ガラスへの交換)や、壁・床・天井への断熱材追加施工など、既存住宅でも対策を施すことで、夏の暑さだけでなく冬の寒さも和らげ、年間を通して快適な室内環境を実現できます。これは冷暖房費の削減にも繋がり、健康的な生活を送る上で非常に有効な投資と言えるでしょう。

参考資料

- 気象庁

- 東京消防庁

- 国土交通省 住宅性能表示制度

- 一般社団法人 日本建材・住宅設備産業協会 (JAPAN HOME & BUILDING MATERIALS ASSOCIATION)