スウェーデン王立科学アカデミーは、2025年のノーベル化学賞を京都大学特別教授の北川進氏(74)に授与すると発表しました。受賞は、肉眼では見えないほど微細な孔を無数に持つ高機能な多孔性材料「金属有機構造体(MOF)」の開発が高く評価されたものです。北川教授は受賞後の記者会見で、「空気は目に見えない金」「気体に期待してください」とユーモアを交え、会場を沸かせました。この画期的な発見は、特定の気体を効率よく貯蔵・分離できる能力を持ち、未来のエネルギー問題解決に貢献すると期待されています。

「見えない金」を発見:実験の「失敗」から生まれたMOF

北川教授の偉大な発見のきっかけは、実は実験の「失敗」でした。当初、密に詰まった結晶を作ろうとしていた研究室で、学生から「これ、孔が開いていますよ」との指摘を受けます。この意外な発見を機に、北川教授は「密な材料から孔の開いた材料研究に舵を切りました」。これが、後のノーベル賞へと繋がる金属有機構造体(MOF)の研究の幕開けとなったのです。MOFは、まるで分子レベルのスポンジのように機能し、その比表面積の大きさから、ガス貯蔵や触媒など、幅広い応用が期待されています。

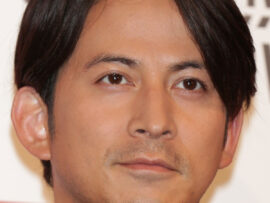

ノーベル化学賞を受賞し、笑顔でインタビューに応じる北川進・京都大学特別教授。彼の研究は、環境技術やエネルギー貯蔵の分野に大きな影響を与えています。

ノーベル化学賞を受賞し、笑顔でインタビューに応じる北川進・京都大学特別教授。彼の研究は、環境技術やエネルギー貯蔵の分野に大きな影響を与えています。

批判を乗り越え、世界が認めた多孔性材料研究

しかし、その道のりは決して平坦ではありませんでした。研究の初期段階では、「こんな孔の開いた材料を作ってもうまく扱えない」「不安定で存在するはずがない」といった批判に直面し、講演会では学界の長老から肩をぶつけられるという辛い経験もしました。特に、1997年に招待された国際会議「ゴードン会議」での出来事は、北川教授にとって忘れられないものとなったと言います。質疑応答では「解析が間違っている」などと次々と厳しい批判を浴び、完全に狼狽し、悔しさのあまり涙を流したこともあったと語っています。

初期のMOF研究で批判を受けながらも、その可能性を信じて研究を続けた北川進教授の実験室の様子。多くの書籍が並び、知的好奇心に満ちた空間が広がっています。

初期のMOF研究で批判を受けながらも、その可能性を信じて研究を続けた北川進教授の実験室の様子。多くの書籍が並び、知的好奇心に満ちた空間が広がっています。

そうした逆境にもかかわらず、北川教授は研究を諦めませんでした。地道な努力と確固たる信念が実を結び、次第に彼の研究は世界中で認められるようになります。今日では、多孔性材料に関する関連論文が年間何千もの単位で発表されるようになり、MOFは物質科学の重要な分野として確立されました。これは、真の科学的発見がいかに困難な批判に直面しても、最終的にはその価値が認められるという証でもあります。

MOFの結晶構造を示す分子モデルのイラスト。規則的に配置された金属イオンと有機配位子が、特徴的な多孔性ネットワークを形成しています。

MOFの結晶構造を示す分子モデルのイラスト。規則的に配置された金属イオンと有機配位子が、特徴的な多孔性ネットワークを形成しています。

MOFが描く壮大な未来:エネルギー問題への貢献

北川教授の研究は、学術的な評価に留まらず、社会実装への道も開いています。彼の研究成果を応用した企業「アトミス」は、現在インドネシアで高圧ガス容器の実証実験を進めています。これは、MOFが持つガス貯蔵能力を活かし、安全かつ効率的なエネルギー運搬・貯蔵システムを実現しようとする試みです。将来的には、二酸化炭素の回収・貯蔵や、水素エネルギー社会の実現に向けた画期的な技術として、MOFが「壮大なエネルギー革命」を牽引する可能性を秘めていると北川教授は語っています。

インドネシアで行われている高圧ガス容器の実証実験の様子。MOF技術が適用された新しいタイプのガス貯蔵システムが試験されています。

インドネシアで行われている高圧ガス容器の実証実験の様子。MOF技術が適用された新しいタイプのガス貯蔵システムが試験されています。

北川進教授のノーベル化学賞受賞は、単なる一科学者の栄誉に留まらず、私たちが直面する地球規模のエネルギー問題に対し、新たな解決策の光を灯すものです。「文藝春秋」12月号では、彼の発見の端緒となった「失敗」をいかにして発見の契機に変えたか、そしてアトミス社の実証実験や、未来のエネルギー革命に対する壮大なビジョンまで、8ページにわたって詳細が掲載されています。

再生可能エネルギーのインフラにMOFが貢献する未来都市のイメージ。効率的なエネルギー貯蔵と輸送が実現された社会の姿です。

再生可能エネルギーのインフラにMOFが貢献する未来都市のイメージ。効率的なエネルギー貯蔵と輸送が実現された社会の姿です。