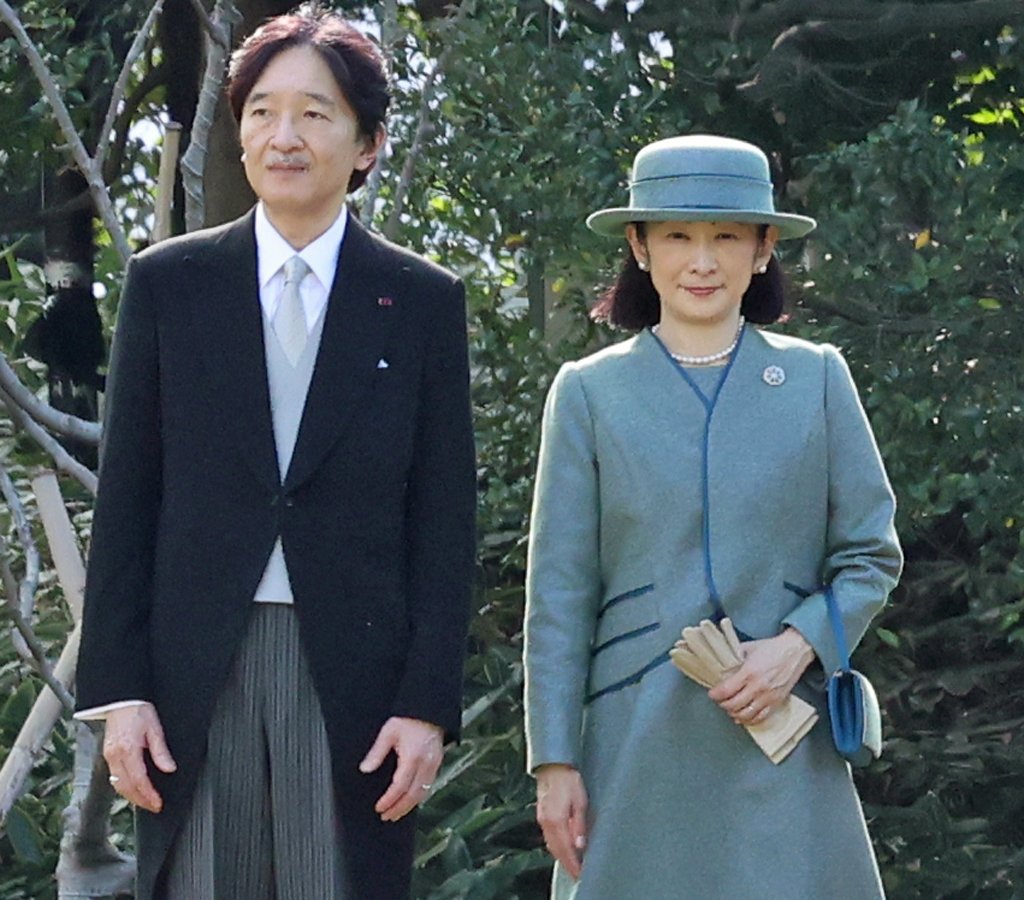

2025年10月28日、天皇皇后両陛下が主催される「秋の園遊会」が開催されました。この華やかな催しの後、特に秋篠宮妃紀子さまがお召しになっていたジャケットの合わせ方について、「右前か左前か」という議論が巻き起こり、SNSなどで一週間以上にわたって大きな話題となりました。一見すると些細なことにも思えますが、実はその背景には、日本の奥深い服飾の歴史が隠されているのです。

「右前」「左前」の基本と和装の常識

まず、この論争の核心である「右前」と「左前」とは何かを理解することが重要です。東京家政大学家政学部服飾美術学科の沢尾絵准教授によると、これらの用語は本来、日本の服飾、特に着物に対して使用される言葉です。着物においては、着用者から見て右側の襟が手前になる着方を「右前」、左側の襟が手前になる着方を「左前」と呼びます。和装では、男女問わず「右前」で着用することが常識とされています。

古代日本に遡る!「左前」だった時代の歴史

しかし、この「右前」が常に日本の服飾のルールだったわけではありません。歴史を紐解くと、かつては「左前」の時代もあったことが分かります。服飾史の研究によれば、大和朝廷由来の上下二部式の衣服は、初期には「左前」で着用されていたと考えられています。実際、古墳時代に作られた人物埴輪の中には、男性も女性も「左前」で衣服を着用している姿が確認されています。この大陸から伝わった服飾の習慣は、飛鳥時代を経て奈良時代初期まで受け継がれていました。

秋の園遊会で、ジャケットの合わせが話題となった秋篠宮ご夫妻の紀子さま。赤坂御苑、2025年10月28日撮影。

秋の園遊会で、ジャケットの合わせが話題となった秋篠宮ご夫妻の紀子さま。赤坂御苑、2025年10月28日撮影。

719年の「右衽令」で定着した「右前」の慣習

「左前」から「右前」への大きな転換が起こったのは、奈良時代のことです。『続日本記』によると、719年(養老3年)に「右衽令(うじんれい)」という法令が発せられました。この法令は、庶民に至るまですべての人々に対し、右の襟や衽(おくみ)を手前にする「右前」で衣服を着用することを命じるものでした。これにより、「右前」の慣習が日本全国に定着し、現代にまで続く和装の基本的なルールとなったのです。

今回の紀子さまのジャケットを巡る「右前・左前論争」は、洋装と和装の混同、そして服飾の歴史に対する知識の欠如から生じたものでしょう。洋服におけるボタンの合わせ方とは異なる、日本の伝統的な服飾の深い歴史と文化を理解することで、この種の「モヤモヤ」は解消されるはずです。