日本が直面する研究力衰退という深刻な問題に対し、3名のノーベル賞受賞者たちがその根源に迫る議論を展開しました。彼らは、日本の教育システム、特に「大学入試本位制」が若者の自己肯定感の欠如や、AI時代における知識詰め込み型教育の限界にいかに影響を及ぼしているかを指摘しています。

「大学入試本位制」が阻む自己実現と夢

2001年にノーベル化学賞を受賞した野依良治氏は、日本の教育が個人の自己実現能力を最大限に引き出し、より良い社会を築くという本来の目的から逸脱していると警鐘を鳴らします。その主な原因は、社会全体が「大学入試本位制」に陥っていることにあると指摘しました。18歳で選んだ大学がその後の人生を過度に左右する現状に対し、野依氏は「一番大事なのは、自分たちがどうありたいかということだ。受験勉強の得意不得意は人生において些細なことであり、生き方の本質を取り戻すべきだ」と訴えます。

2015年にノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章氏もまた、日本の学生が理科や数学の点数では世界的に見ても高水準にある一方で、年齢が上がるにつれて理科嫌いや数学嫌いが増加する現状を憂慮しています。特に女子学生には、自分は理科や数学が得意ではないという傾向が強く見られるとのことです。さらに、成人した18歳の若者を対象とした調査では、「自分の将来に夢を持っているか」という質問に対し、日本が各国の中でダントツの最下位という結果が出ています。これは、若者が社会に貢献できるイメージを全く抱けず、自己肯定感を持たせる教育ができていないことの表れだと梶田氏は強調しました。

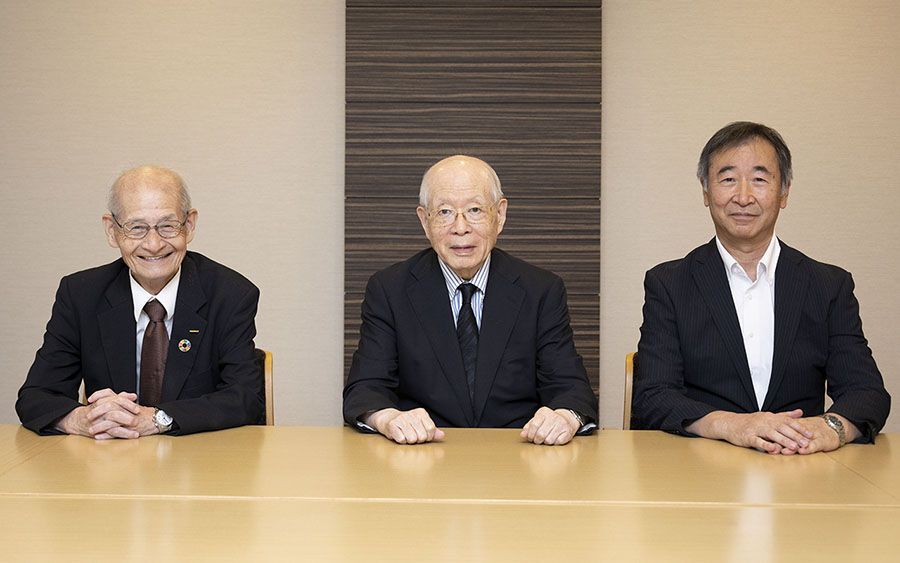

左から吉野彰氏(2019年化学賞)、野依良治氏(2001年化学賞)、梶田隆章氏(2015年物理学賞)

左から吉野彰氏(2019年化学賞)、野依良治氏(2001年化学賞)、梶田隆章氏(2015年物理学賞)

AI時代に問われる「考える葦」の教育

2019年にノーベル化学賞を受賞した吉野彰氏は、小学校から続く詰め込み型教育の弊害を指摘します。AIが当たり前となる現代において、単なる知識だけを武器にする人材はAIに代替されてしまう危険性があると警告しました。吉野氏は、「知識をベースにして自分なりのアイデアにつなげられないと生き残れない」と述べ、創造性や応用力の重要性を強調しています。

野依氏もこれに同意し、AIへの依存度が高まれば高まるほど、人類は「自己家畜化」する危険があると語ります。そして、パスカルの有名な言葉「人間は自然界で最もか弱い葦である、しかしそれは考える葦である」を引用し、人類が自ら考えることこそが生き甲斐であるという本質を取り戻すべきだと訴えかけました。

日本の研究力低下は、単なる学術的な問題に留まらず、教育システム全体、そして若者の未来に深く根差しています。ノーベル賞学者たちの議論は、自己肯定感を育み、自ら考える力を養う教育への転換こそが、AI時代を生き抜き、日本の科学技術と社会の未来を切り開く鍵となることを強く示唆しています。