国民的キャラクターとして日本のみならず世界的に愛されるアンパンマン。お腹を空かせた人に自分の顔を与えるという、他に類を見ない自己犠牲の設定は、一体どのように生まれたのでしょうか?そのアンパンマン誕生秘話には、作者である漫画家・やなせたかし氏自身の壮絶な経験、特に幼少期の喪失体験が深く関わっています。彼を形作った愛する人たちとの別れや、その後の過酷な道のりが、キャラクターの根底にある哲学に色濃く反映されているのです。本稿では、やなせ氏の初期の人生に焦点を当て、アンパンマンに繋がる原点を探ります。

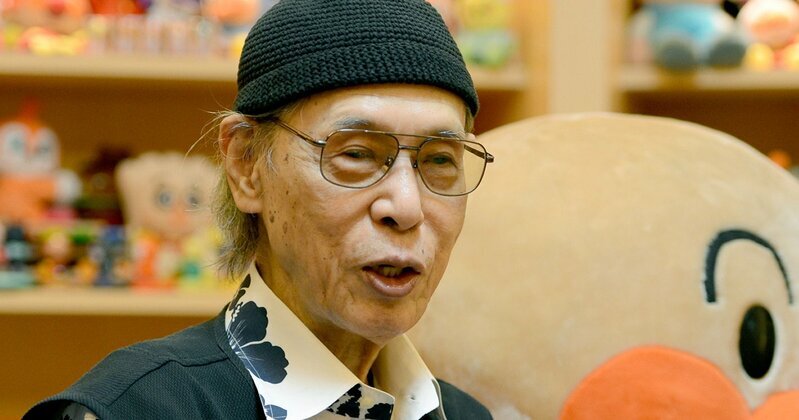

やなせたかし氏の経験から生まれたキャラクター、アンパンマンのイメージ

やなせたかし氏の経験から生まれたキャラクター、アンパンマンのイメージ

幼少期:相次ぐ愛する人との別れ

やなせたかし氏は、幼少期から青年時代にかけて、立て続けに大切な人々を失いました。父、母、伯父、伯母、そして弟までもが、彼の人生から去っていきます。

最初の大きな別れは、父の死でした。朝日新聞記者として再び中国に単身赴任していた父は、32歳という若さで客死。これを機に、当時まだ幼かったやなせ氏は、2歳年下の弟・千尋氏と離れて暮らすことになります。弟は、父の兄であり医師である伯父の家に養子入りが決まったためです。伯父の医院は、やなせ氏の実家よりも高知市の街に近い後免町にあり、兄弟は物理的に離れ離れになりました。

やなせ氏は、父が遺した家に母と祖母の3人で暮らしました。身の回りの世話は主に祖母が担いました。母は社交的で華やかな人物で、おしゃれ好きでした。「ミシンを踏んで洋服を縫い、茶の湯、生花、盆景、謡曲、琴、三味線と、習いごとでほとんど家にいなかった」とやなせ氏は回想しています(『アンパンマンの遺書』より)。加えて、時にはヒステリーを起こして荒れることもあったといいます。

そしてわずか2年後、7歳になった小学2年生のとき、母が家を出て行きました。再婚のためでした。しかし、その事実をやなせ氏に直接伝えることはありませんでした。「ぼくらは身体がよわいから よくなるまで 医者をしていた伯父の家にあずかってもらう と母にいわれた」と、彼は著書『やなせたかし おとうとものがたり』で当時の状況を振り返っています。

伯父宅での「居候」生活と孤独

母と別れたやなせ氏は、2年前に弟が養子入りしていた伯父の家に「居候」として引き取られることになります。幸いなことに、伯父も伯母も共に心優しい人物であり、やなせ氏に対しても、先に養子となった弟と分け隔てなく、温かく接してくれました。

しかし、先に正式な養子として迎えられた弟と、後から身を寄せたやなせ氏とでは、家の中での扱いに微妙な違いがありました。弟の千尋氏は奥座敷で伯父や伯母と共に寝るのですが、やなせ氏は、やはり伯父の家に居候していた一番若い叔父、つまり伯父や父の弟にあたる中学生と、玄関先の寒い書生部屋で寝ることになりました。生活上の違いはそれだけで、リベラルな伯父と優しい伯母は、居候のやなせ氏を比較的自由に育ててくれたといいます。

それでも、やなせ氏の中に屈折した感情が芽生えました。中学時代には、自分を「ひがんだ子ども」(同)だったと述懐しており、しばしば伯母を悩ませることもありました。突然、死にたいという衝動に駆られ、自殺を思い立って、夜遅くに線路に身を置いたこともあったのです。こうした孤独と喪失感、そして微妙な疎外感が入り混じったこの時代の「寂しく」「残酷な」記憶は、数十年後、みなしごのライオンが子供を亡くしたメス犬に育てられる物語『やさしいライオン』として結実します。これは、やなせ氏の作品の中でも特に有名なものの一つであり、彼の初期の喪失体験や孤独がいかに深く作品に影響を与えたかを示しています(編集部注:『やさしいライオン』は1967年にラジオドラマとして放送され、1969年に幼児向け絵本として刊行。やなせたかしの出世作となった)。

医師の道か、美術の道か

やなせ氏は中学卒業を目前に控え、伯父から「医者にならないか」と問われます。伯父としては、やなせ氏に自身の病院を継いで欲しいという期待を抱いていたのです。

しかし、この頃すでにやなせ氏は絵の道に進むことを強く決意していました。理数系が不得意で、特に数学では0点を取るほどだったため、医学部への道は現実的ではないことも自覚していました。彼は迷うことなく、伯父に対して自身の希望を正直に伝えたのです。

「絵に関係した学校に行きたいんです」

結論

やなせたかし氏の幼少期は、父の死、弟との別れ、母の不在、伯父宅での居候としての複雑な感情、そして深い孤独といった、相次ぐ喪失体験によって彩られていました。こうした経験は、彼の感受性を育む一方で、生きることの厳しさや、他者に受け入れられることの難しさを痛感させるものでした。しかし、皮肉なことに、これらの困難な経験こそが、後に彼が生み出すアンパンマンの根幹にある「困っている人を助けるためには、たとえ自分の身を削ってでも与える」という自己犠牲の精神や、弱者への温かい眼差しに深く繋がっていくのです。アンパンマンの「顔をあげる」という行為は、単なるファンタジーではなく、やなせたかし氏が自身の喪失体験と向き合い、人生の困難の中で見出した「正義」や「愛」の形を象徴していると言えるでしょう。

参考資料:柳瀬博一 著『アンパンマンと日本人』(新潮社、新潮新書)