日本はなぜ、国力の圧倒的に勝るアメリカとの戦争に踏み切ったのか。その核心に迫るべく、事実上対米戦の作戦主任を務めた旧陸軍参謀本部作戦課の瀬島龍三氏への取材を基にした共同通信社社会部編『沈黙のファイル 「瀬島龍三」とは何だったのか』より、一部を紹介する。特に、開戦劈頭のマレー半島上陸作戦の準備について、瀬島氏が語った内容に焦点を当てる。

マレー上陸作戦の「大変な作業」

「大変な作業でしたよ。僕の人生であれだけ膨大な机上の作業はほかになかった」――伊藤忠商事特別顧問の瀬島龍三氏は、1995年7月12日のインタビューでこう語った。これは、1941年12月8日午前零時を期して始まる陸軍のマレー半島上陸作戦の準備についてだ。

彼は、敵前上陸させる師団の選定がいかに重要であったかを説明。夜陰に紛れて輸送船から波に揺れる上陸艇へ縄ばしごで乗り移り、一斉に海岸へ突入する作業は、内陸部隊には困難であり、小さい頃から海に慣れた香川県の善通寺部隊や広島の部隊が適任だったと述べた。上陸部隊が決まれば、次は部隊をいつどこで輸送船団に乗せるかという、開戦日から逆算した詳細なスケジュールを組む必要があった。12月8日から逆算し、11月30日に中国・海南島の三亜港が選ばれ、期日までに各地の部隊をひそかに集結させ、武器弾薬、食料の補給も滞りなく行う計画が練られた。

作戦準備一覧表と開戦日の根拠

元参謀の首藤忠男氏は、瀬島氏が「南方作戦準備一覧表」と名付けられた数枚のわら半紙をつないで折り畳み、御経本のように胸ポケットに入れていたと証言。びっしりと書き込まれた作戦スケジュールは、作戦会議のたびに印刷され関係者に配布されたという。

開戦日が12月8日に決定された理由について、瀬島氏は驚くべき根拠を明かした。彼は、この時期、太平洋からマレー半島へ吹く毎秒8~13メートルの季節風に着目。この追い風に乗ることで、輸送船団は通常の3分の1の時間で目的地に到着でき、途中の岸や空からの攻撃による被害も最小限に抑えられると説明した。彼の説明には、だれも反対できない絶対的な裏付けがあるように聞こえたという。

対米開戦の決定的なきっかけ

瀬島氏によると、圧倒的な国力を持つ米国との戦争へと突き進むことになった旧陸軍参謀本部作戦課にとって、最大のきっかけは、1941年7月末の南部仏印(フランス領インドシナ)への進駐だった。これに関連して、米国、英国、オランダ(米英蘭)が日本の在外資産を全面凍結したことが、事態を決定的に動かし、対米開戦への流れを決定づけたという。

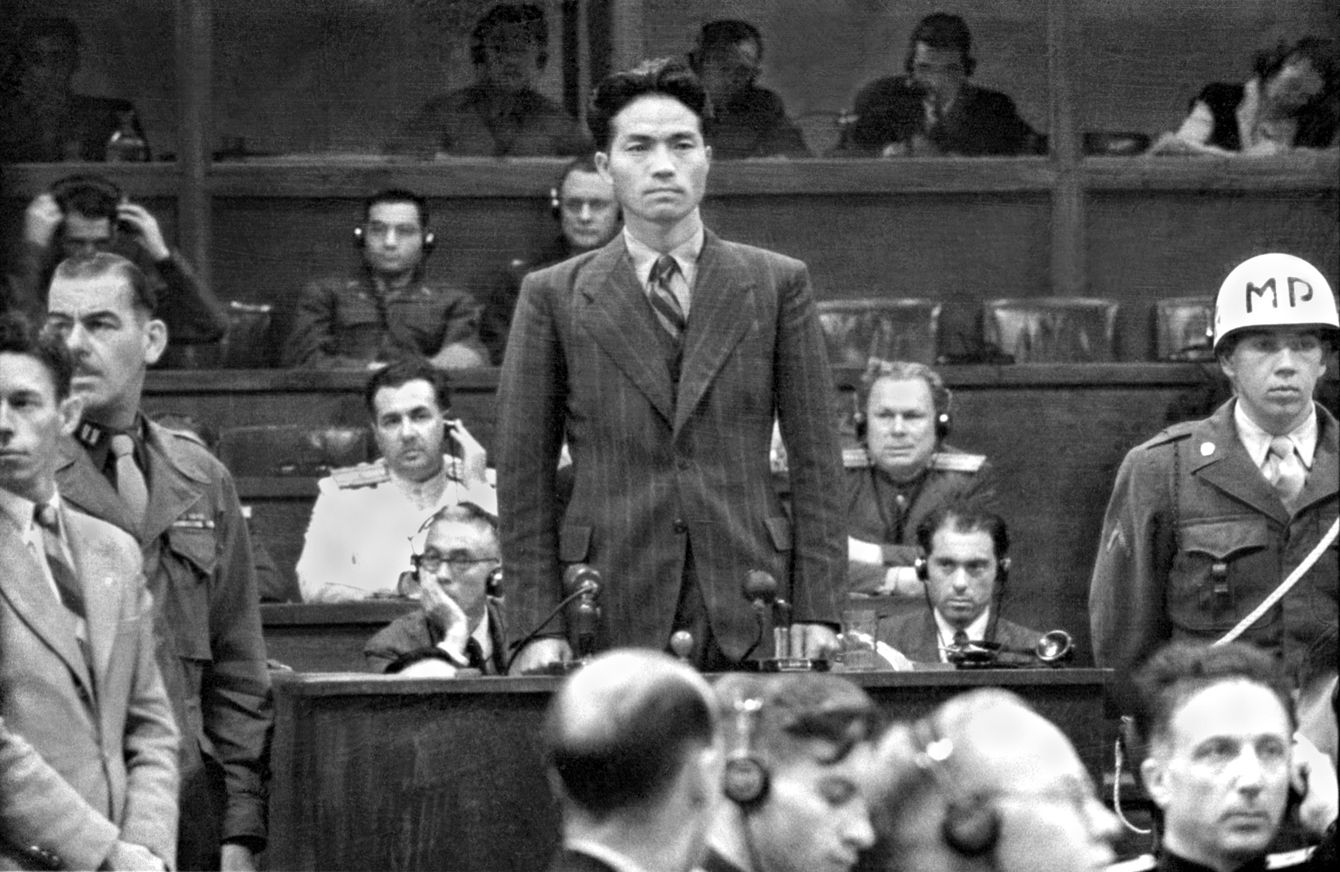

1946年、東京裁判でソ連側証人として証言台に立つ瀬島龍三元参謀(当時シベリア抑留中)。

1946年、東京裁判でソ連側証人として証言台に立つ瀬島龍三元参謀(当時シベリア抑留中)。

結論

瀬島氏の証言は、無謀とも思える対米開戦の裏に存在した、綿密かつ膨大な計画作業の一端を明らかにしている。特に、自然条件をも最大限に利用しようとした開戦日の選定理由や、南部仏印進駐とそれに伴う米英蘭による資産凍結が戦争決定の決定打となったとする分析は、当時の軍部中枢の考えを知る上で非常に貴重である。シベリア抑留を経て戦後を生き抜き、経済人としても成功を収めた彼の視点から語られる、太平洋戦争開戦に至るまでの緊迫した状況と、そこに関わった人々の苦悩が垣間見える。

【参考資料】

共同通信社社会部編『沈黙のファイル 「瀬島龍三」とは何だったのか』(朝日文庫)