週末に各社が発表した参議院選挙の情勢調査は、与党である自民党と公明党にとって厳しい状況が続いていることを示唆しています。ニュース番組『ABEMAヒルズ』に出演した日本大学危機管理学部教授で東科大特任教授の西田亮介氏は、この調査結果について「全体的に都議選からの傾向が続いている」と分析しました。与党への逆風は変わらず、新興政党への関心が高まっているとの見方を示しています。今回の参院選で特に注目されるのが、自民・公明両党が獲得できる議席数、中でも「50議席」という数字が鍵を握るとされています。

西田氏は、この「50議席」という数字の重要性について詳しく解説しました。「かなり厳しい情勢だという報道が増えている」としつつ、この50議席が「非改選の議員と合わせた過半数確保の数字だ」と指摘しました。参議院議員の任期は6年で、3年ごとに半数が改選されます。過半数を維持できない場合、法案の成立が困難になり、それが直接的に政局へと繋がるため、この50議席の確保は極めて重要です。事前の見方ではこの50議席は確保されると予測され、改選議席での過半数が争点とされていましたが、最近の報道では、非改選議員を含めた全体の過半数(125議席)の維持自体が難しくなる可能性も指摘され始めています。

参院選で自公が全体の過半数を割った場合の影響は非常に大きいと西田氏は考えています。これにより、参院選が「事実上の政権選択の選挙だと言われている」と述べました。通常、参議院選挙は政権選択選挙とはみなされませんが、過半数割れは石破総理(※文脈上、当時のまたは想定される総理)の責任問題に発展し、衆議院が少数与党である現状も相まって、連立の組み替えや新たな政党との連携など、日本の政治が大きく動く可能性が高いとの見方を示しました。

参院選における自公過半数維持に必要な50議席の目標を示す図

参院選における自公過半数維持に必要な50議席の目標を示す図

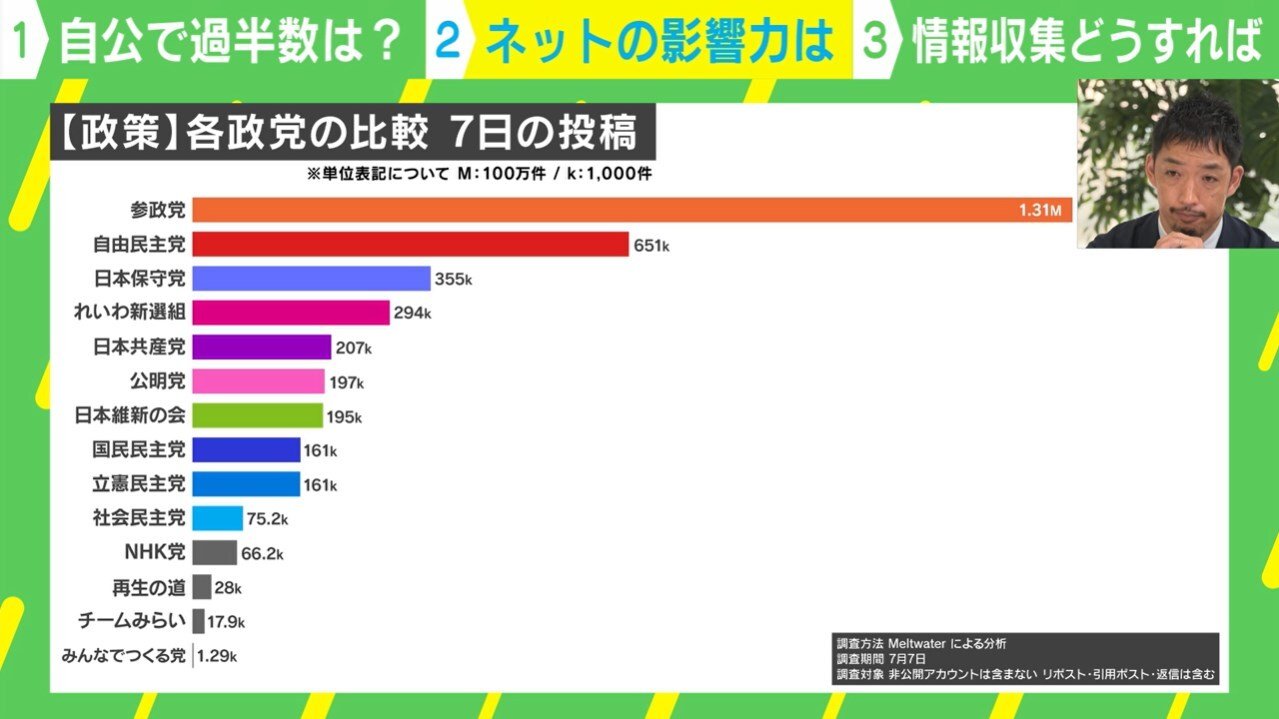

また、記事ではインターネット上の動きを捉えるANNによるX(旧Twitter)の全量調査についても解説が行われました。こうしたSNS投稿の調査は、「かなり賛成」または「かなり反対」といった強い意見を持つ課題ほど投稿数が増える傾向があります。西田氏は、Xの全量データが入手困難になっている現状において、ANNが調査を実施したことは「かなり多くのコストをかけているということで、これはかなり価値があることだ」「有益な分析をしてほしい」と評価しました。

ただし、この全量調査と従来の世論調査は性質が異なると強調しました。世論調査は統計的な偏りを小さくするための工夫が多数施されているのに対し、X上の書き込みデータはそうした工夫が全くないため、「その結果をそのまま鵜呑みにすべきではない」と注意喚起しました。

政党別の全量調査結果では、参政党に関連する投稿が多くなっていることに言及。西田氏は、これが「賛成」「反対」両方の意見を含んでいること、「参政党は良くないということを書き込む人たちも増えている印象が強い」と分析しつつも、こうした結果を踏まえて参政党側も戦略を練っている可能性を示唆しました。

主な政策に関するXでの投稿をまとめた結果では、「外国人問題」「消費税」などが多く見られました。西田氏は、これらの政策に加え、「憲法改正」「少子化対策」などが「こうした人気がある政策を多数取り込んでいることがわかる」と指摘。参政党の勢いと同時にこれらの政策への言及が増えていることは興味深いと述べ、因果関係ではないとしながらも、その相関に注目しています。

Xの全量調査で投稿が多かった政策「外国人問題」「消費税」などのリスト

Xの全量調査で投稿が多かった政策「外国人問題」「消費税」などのリスト

結論として、最新の情勢調査やSNS分析からは、今回の参院選が自公両党にとって厳しい戦いとなること、特に「50議席」というラインが政権運営の今後を左右する極めて重要な指標であることが浮き彫りになっています。SNSの全量調査は新たな分析手法として価値がある一方で、そのデータの特性を理解し、従来の世論調査と組み合わせて多角的に分析することの重要性が改めて示されました。この選挙の結果が、日本の政治に大きな影響を与えることは必至です。