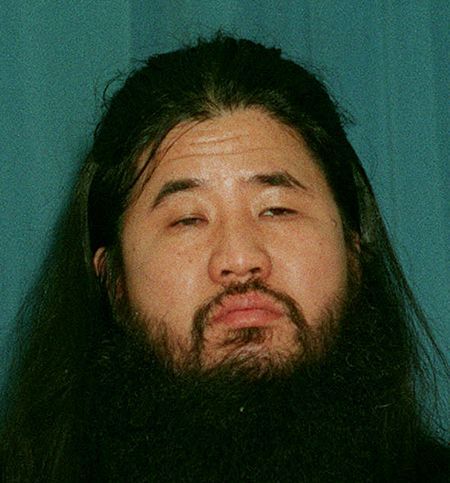

1995年、日本社会を震撼させたオウム真理教による一連の凶悪事件から、まもなく30年の節目を迎えようとしている。事件の傷跡が癒えぬ中、今、再び教団の動向が注目されている。特に、教祖・麻原彰晃(松本智津夫死刑囚)の次男が自らを「後継者」と名乗り、その動きが顕在化しているという衝撃的な事実が明らかになった。この複雑で深刻な問題の核心に迫るべく、かつてオウム真理教の「広報役」としてメディアに登場し、現在は分派「ひかりの輪」の代表を務める上祐史浩氏に、その見解を直接尋ねた。彼の口から語られたのは、麻原次男の特異な性質、そして現在のオウム真理教系団体、特に「アレフ」の実態と危険性に関する、世間には知られざる深い洞察であった。

オウム真理教事件から30年:今、問われる「麻原後継者」の行方

1995年の地下鉄サリン事件、松本サリン事件をはじめとする一連の凶悪事件により、オウム真理教は社会に甚大な被害をもたらし、その教団は解体されたかに見えた。しかし、教団は「アレフ」「ひかりの輪」「山田らの集団」といった複数の分派に分裂しながらも存続し、現在も活動を続けている。特に懸念されるのが、麻原彰晃の教えを絶対視する「アレフ」の動向と、その中で台頭してきた麻原の次男の存在である。

次男は、自身の正当な後継者としての地位を主張し、一部信者からは「麻原大師の生まれ変わり」や「救世主」と見なされるなど、新たなカリスマとして祭り上げられつつあるという。これは、教団の根深い問題が未だ解決されていないばかりか、新たな段階へと移行している可能性を示唆している。公安調査庁は、これらの団体を今なお「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(団体規制法)に基づく観察処分の対象とし、厳重な監視下に置いている。社会は、オウム真理教の残滓がもたらす潜在的な脅威に対し、引き続き警戒を怠ってはならない。

富士山麓に存在したオウム真理教の施設「サティアン」。過去の凶悪事件の舞台となった教団の拠点。

「ひかりの輪」代表・上祐史浩氏、50分の独白:教団の過去と現在を語る

オウム真理教の事件当時、信者による犯罪行為を否定し続けたことで、その名が広く知られるようになった上祐史浩氏。現在は、オウム真理教の教義を否定し、脱会者支援を行う「ひかりの輪」の代表を務めている。事件から30年という節目を前に、彼が語る教団の内情は、現代社会におけるカルト問題の複雑さを浮き彫りにする。

かつては麻原彰晃の最も近くにいた幹部の一人として、上祐氏は教団の変遷とその影響を肌で感じてきた。彼の証言は、単なる過去の清算に留まらず、麻原の次男という新たな「後継者」の台頭が、再び社会にどのような波紋を広げるのかを考える上で極めて重要である。彼の発言は、長年の教団との関わり、そしてそこからの距離を経て得られた、独自の視点に基づいている。

1990年代のオウム真理教の広報役として活動していた頃の上祐史浩氏。地下鉄サリン事件当時の教団幹部の様子を伝える。

麻原彰晃の次男が名乗る「グル」の衝撃:上祐氏が語るその「生まれながらの資質」

上祐氏によると、麻原彰晃の次男は、その父親と同様に「生まれながらのグル」としての資質を備えているという。これは、単に血縁関係にあるというだけでなく、カリスマ性や信者を引きつける独特の能力を指す。次男は現在、「アレフ」の主要な指導者の一人として活動しており、特に若い世代の信者からの支持を集めているとされる。上祐氏は、次男が幼少期から麻原の教えに深く触れて育ち、その思想を色濃く受け継いでいる点を指摘する。

次男が「後継者」を名乗る背景には、アレフ内部での権力闘争や、信者の高齢化が進む中で新たな求心力を生み出す必要性がある。しかし、上祐氏は、次男が持つ「グル性」が、過去のオウム真理教と同様に、信者に対する強い影響力を行使し、場合によっては危険な方向へと導く可能性を孕んでいることを示唆した。特に、麻原の教えを絶対視するアレフにおいては、次男の発言がそのまま教義となり、信者の行動原理に直結しかねない危険性がある。この状況は、社会が過去の教訓を忘れず、引き続き警戒を続けることの重要性を強く訴えかけている。

上祐史浩氏(「ひかりの輪」代表)が麻原彰晃の次男とアレフについて語る様子。オウム真理教の「後継者」問題に関する核心的なインタビュー。

上祐史浩氏(「ひかりの輪」代表)が麻原彰晃の次男とアレフについて語る様子。オウム真理教の「後継者」問題に関する核心的なインタビュー。

アレフと「ひかりの輪」:分派教団の現状と社会への影響

オウム真理教の崩壊後、教団は複数の分派に分裂した。「アレフ」は麻原彰晃の教えを最も忠実に継承しているとされる団体であり、現在も全国に拠点を持ち、活発な勧誘活動を行っている。特に、インターネットやSNSを巧みに利用し、若い世代をターゲットにした勧誘が目立つ。麻原の次男の台頭は、アレフの求心力をさらに高め、組織の再活性化に繋がる可能性が指摘されている。

一方、「ひかりの輪」は、上祐史浩氏が代表を務め、麻原の教義を批判的に検討し、脱会者支援や情報公開を行う団体である。ひかりの輪は、アレフのような閉鎖的な体質を批判し、社会との対話を重視する姿勢を見せている。しかし、両者ともに元オウム真理教の構成員によって形成された団体であるため、公安調査庁の観察処分の対象となっている。

これらの分派教団の存在は、依然として社会に潜在的な脅威をもたらしている。特にアレフは、麻原の次男を「後継者」と位置づけることで、新たなカリスマを中心とした組織強化を図っており、その動向は厳重に監視されるべきである。社会は、これらの団体が過去の事件を総括せず、再び閉鎖的で危険な思想に傾倒することを防ぐために、継続的な情報収集と啓発活動が不可欠である。

「ひかりの輪」代表を務める上祐史浩氏の現在の姿。オウム真理教事件以降の活動と教団分派に関する情報。

オウム真理教の道場で修行に励む信者たちの様子。教団内部の特殊な生活様式とマインドコントロールの環境を示唆する。

脱会支援と監視体制の継続:社会が負うべき責任

オウム真理教事件から30年が経過してもなお、その影響は日本社会に深く根付いている。特に、麻原彰晃の次男が「後継者」を名乗り、アレフがその動きを加速させている現状は、新たな脅威の兆候とも捉えられる。この問題に対処するためには、公安調査庁による継続的な監視と、脱会を希望する信者への支援体制の強化が不可欠である。

また、社会全体がカルト問題に対する理解を深め、若者を含む潜在的な被害者に対して適切な情報提供と注意喚起を行うことも重要である。上祐氏の証言は、教団の内部構造と心理的なメカニズム、そして麻原の次男が持つ特異な影響力を理解する上で貴重な情報を提供する。過去の悲劇を繰り返さないためにも、メディアや教育機関、そして市民社会が連携し、この問題に継続的に関心を払い、対策を講じていく責任がある。

参考文献

- 麻原彰晃世を震撼させたオウム真理教の凶悪事件から30年。いま明らかになるのは、教祖の息子が後継者を名乗る衝撃の事実だ。教団の“広報役”だった男に直撃を試みると、「いいでしょう」と、聞き憶えのある声色で語り出した。(Source link)