9月3日、北京の天安門広場では、抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年を記念する軍事パレードが盛大に挙行された。この歴史的な舞台に、中国の習近平国家主席、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領、そして北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が一堂に会した。天安門の楼上にて、72歳になる習主席が同い年のプーチン大統領に「かつて70歳に達することは稀でしたが、今では70歳でもまだ子どもだと言われる時代です」と語りかける場面があった。権力の座に就いて13年足らずの習主席に対し、プーチン大統領は25年もの長きにわたり権勢を誇っている。金正恩総書記は、この二人と比較すれば、まだ「若造」とも言えるだろう。

習近平とプーチン、長寿と「不死」を巡る対話の波紋

この談話の中で、プーチン大統領は「生命科学の発展により、人の臓器は継続的に移植可能となり、若返り、さらには不死すらも実現するでしょう」と発言した。これに対し、習主席は「今世紀中には150歳まで生きられる可能性もある」と応じた。この一見SFのような会話は、中国中央電視台(CCTV)のマイクに意図せず拾われ、オンエアされたものとみられている。彼らの発言は、現在の平均寿命、例えば香港の85.77歳、中国の78.37歳、ロシアの73.52歳といった数字と比べると、遙かにかけ離れた夢物語のように聞こえる。

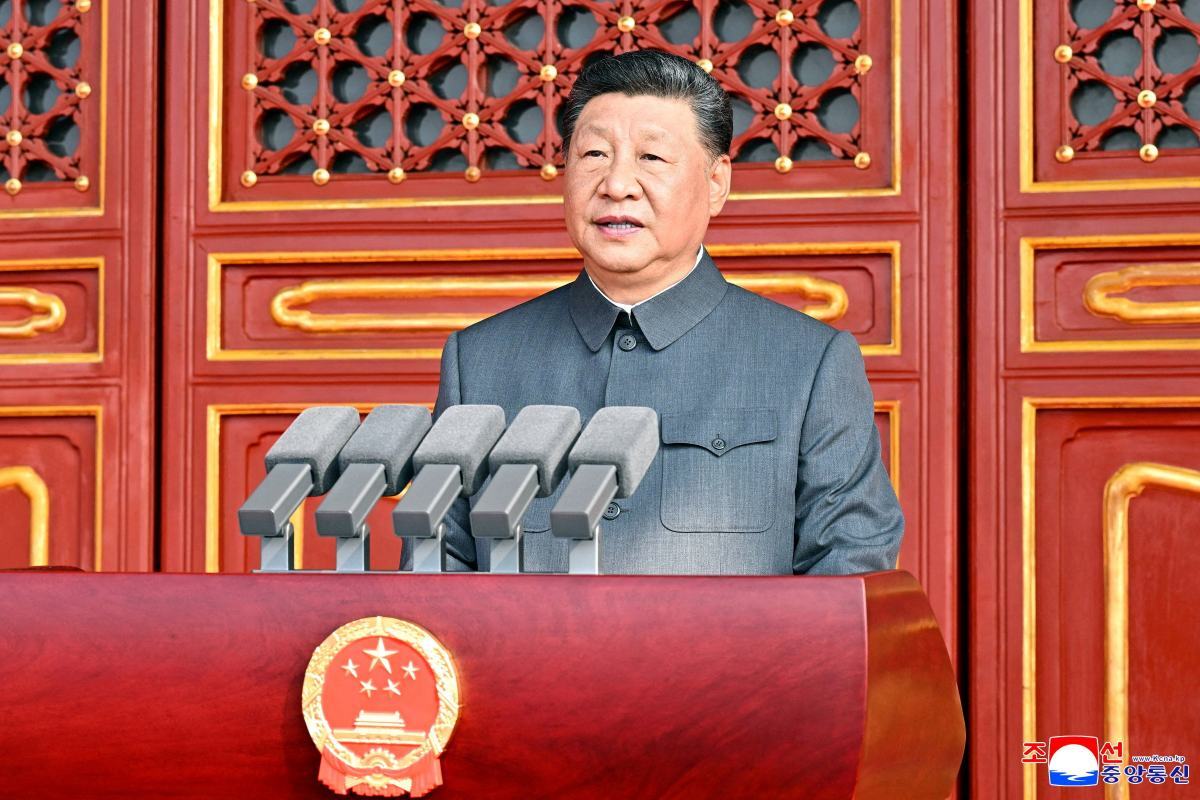

抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年の軍事パレードで演説する習近平国家主席

抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年の軍事パレードで演説する習近平国家主席

プーチン大統領は後日、ロシア国営タス通信に対し、「医療・外科的手法の進歩が、平均寿命の大幅な伸長に希望を与える」と、自らの発言の趣旨を説明した。両首脳には健康不安説がつきまとっており、このような「不老不死」談義が飛び出した背景には、彼ら自身の切実な思いがあるのかもしれない。

科学的視点から見た「不老不死」の限界

人類史上最も長生きしたとされるフランス人女性、ジャンヌ・カルマンさん(1875~1997年)は、122歳164日で老衰のため死去した。彼女の長寿の秘訣は「特別なことは何もしていない。ワインを飲み、オリーブオイルを使い、チョコレートを食べてきただけ」だったという。プーチン大統領の言う腎移植や肝移植が、患者の生存率と生活の質(QOL)を大幅に改善したことは事実である。しかし、免疫抑制剤の副作用や慢性的な拒絶反応といった課題は依然として残されており、無限に臓器を交換して延命を図ることは現実的ではない。

老化は、DNAの損傷、テロメアの消耗、エピゲノムの変化、マクロオートファジーの障害、細胞老化、慢性炎症など、様々な要因が複雑に絡み合って進行する。個々の臓器を交換したとしても、脳や神経系、免疫システム、結合組織といった身体の他の部分の老化は避けられない。特に脳の老化は、若返りや「不死」を実現する上で最大のハードルとされている。累積的な手術のリスク、長期にわたる免疫抑制、慢性的な拒絶反応といった課題を考慮すると、プーチン大統領が語るような臓器移植の継続は、臨床的な現実性が極めて低いと言わざるを得ない。また、習主席の「今世紀には150歳まで生きられる」という発言についても、現時点ではそれを支持する人口学・生物学的なエビデンスは存在しない。2016年に英科学誌ネイチャーに掲載された研究論文では、各国の高齢者死亡データから「実質的な上限は約115歳、理論的な上限でも125歳前後」と推定されている。翌年にはこの論文に対する反論も複数発表されたが、超高齢域での死亡リスクが極めて高いことは共通認識であり、「今後25年で128歳超はほぼ起きない」と予測する研究も存在する。

中国の生命科学と独裁者の「思い込み」

臓器置換、エピゲノムの制御、老化細胞の除去といった生命科学の分野は、中国でも活発に研究が進められている。しかし、これらの研究が「150歳」という目標に直結する段階にあるとは言いがたい。老化の生物学にはまだ未解明な部分が多く、習主席の発言が厚いベールに覆われた中国の生命科学の未来を予言するものなのかどうかは判断できない。

しかし、独裁者の「思い込み」が歴史的な悲劇を招いた例は少なくない。アドルフ・ヒトラーの「ドイツ民族は優れており、生存圏を拡大する権利がある」「ユダヤ人は劣等」という思い込みが、ユダヤ人大虐殺を引き起こしたことは歴史が証明している。現代の独裁者が語る「不老不死」談義が、一体何を意味するのか。それは単なる夢物語か、それとも権力者の思想が反映されたものなのか。科学的根拠に乏しいこれらの発言が、今後の国際社会にどのような影響を及ぼすのか、注意深く見守る必要がある。

参考文献

- タス通信 (TASS)

- 中国中央電視台 (CCTV)

- Nature 誌掲載論文 (2016年、2017年)

- Newsweek Japan 記事 (2022年11月)