人気漫画『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生が現代の教育と受験、そしてその先の進路について考察を深めます。表面的な学力向上だけでなく、一人ひとりに最適な「自分に合った戦略」を見つけることの重要性が指摘される一方で、現在の教育システムや就職活動の画一化が、学生たちが自身の本当の目標を見失う原因となっている現状が浮き彫りになります。

大学受験の先に見据えるべきもの:目的意識の欠如

『ドラゴン桜2』で東大模試の難しさに自信を失った早瀬菜緒に対し、東大合格請負人である桜木建二は「自分に合った戦略で戦うこと」が重要だとアドバイスします。この「自分に合った戦略」は、単なる受験技術に留まらず、人生全体の進路選択にも通じる本質的な問いかけです。

私立中高一貫校で育った筆者自身も、かつては大学進学が「当然の通過点」であると信じていました。しかし、教育イベントでの高校生との対話を通じ、「大学に行く必要はあるのか」「なんのために学んでいるのか」という根源的な疑問を抱く若者が増加していることに気づきます。彼らは決して勉強嫌いではなく、むしろ旺盛な知的好奇心を持っています。それにもかかわらず、塾業界主導の受験戦争が本当に自分にとって意味があるのか、という疑問に直面しているのです。

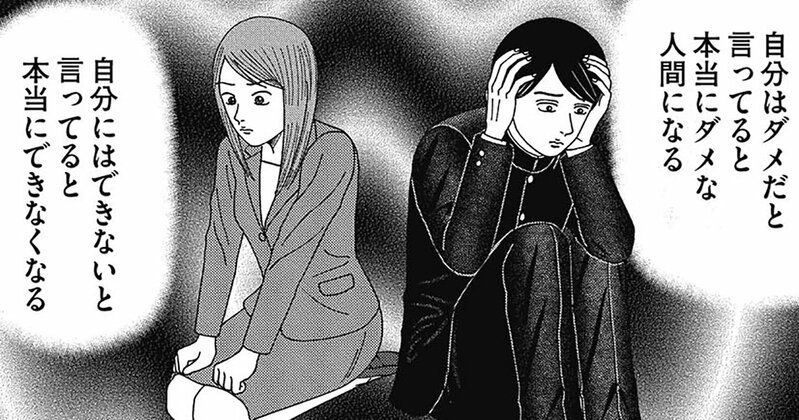

ドラゴン桜2の登場人物が描かれたイラスト。受験生が自分に合った戦略を見つける重要性を語る場面を象徴。

ドラゴン桜2の登場人物が描かれたイラスト。受験生が自分に合った戦略を見つける重要性を語る場面を象徴。

このような疑問は、多くの場合、時の流れに逆らえず受験の波に飲まれていきます。しかし、中にはその矛盾に耐えきれず不登校になったり、退学を選択したりする生徒も存在します。「自分のやりたいことは何か」という問いに真剣に向き合う機会が不足している現状は深刻です。大学の「どこを受けるか」という戦術的な選択ばかりが先行し、本来ならば自己と向き合うべき進路選択の機会が、かえって先延ばしにされているのではないでしょうか。

「大学のパターン化」が招く弊害:悩む時間の喪失

大学に入学した後も同様の課題が見られます。念願の東大に合格したにもかかわらず、自分のやりたいことを見つけられずに悩む学生は少なくありません。自己実現のために休学したり、休学してようやく自己と向き合い始めるケースもあります。これは昔からあった現象かもしれませんが、現代ではさらに拍車がかかっています。

就職活動の早期化が進む中で、入学と同時にインターンシップや「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」を求める風潮が強まっています。これにより、学生が本当に「悩む時間」を確保できているのかという疑問が尽きません。むしろ、悩む手前で就職活動へと誘い込んでいるような構造は、受験と酷似しています。

経済格差や男女格差など、依然として多くの課題は残るものの、より多くの人々が高等教育に触れられるようになったことは喜ばしいことです。大学入学によって人生の指針を見つけた人も多いでしょう。しかし、大学進学に至るプロセスや、大学での過ごし方があまりにもパターン化されすぎているように感じられます。もっと多様で、時には「破天荒」とも言えるような高校生活や大学生活があっても良いはずです。

大学進学以外の形での自己実現が社会に広く認知されることは、「大学に行く」という意思決定のコストを高め、結果として高等教育本来の価値を高めることにも繋がります。IT技術の発展により、若者と社会の距離が縮まる中で、受験産業や就職活動産業に過度にリードされることなく、個々の可能性を尊重する進路の多様化が今、強く求められています。

結論

現代の学生たちは、学歴社会の圧力と画一化された進路選択の中で、「自分に合った戦略」を見失いかけています。受験や大学生活、そして就職活動において、表面的な目標達成に終始するあまり、真の自己実現や学びの目的を見つめ直す時間が奪われているのが現状です。この課題を解決するためには、教育機関、産業界、そして社会全体が、多様な生き方やキャリアパスを積極的に肯定し、学生一人ひとりが自身の内なる声に耳を傾け、自由に選択できる環境を整えることが不可欠です。本記事は、土田淳真氏の鋭い洞察を通じて、現代の教育と進路選択における重要な課題を提示し、より豊かな個人の成長を促す社会への変革を促します。

参考文献

- 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

- 「『自分に合った戦略』を見つけられない学生たちへ 東大生が指摘する『大学のパターン化』という弊害」土田淳真(ダイヤモンド・オンライン掲載記事)