批評家・作家の東浩紀氏は、日本の政治報道、特に「政局」に過度に焦点を当てる傾向に強い疑問を呈しています。彼は、国民の真の支持や政策の本質よりも、永田町の人間関係や舞台裏の駆け引きばかりが強調される現状に対し、批判的な視点から警鐘を鳴らしています。この分析は、2025年10月4日の自民党総裁選の結果を巡るメディアの論調を具体例として、政治と世論との間に生じる乖離を浮き彫りにしています。

総裁選報道の焦点:舞台裏と人間関係への偏重

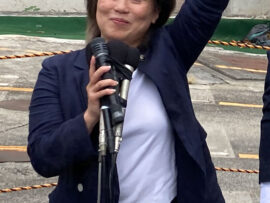

先の自民党総裁選では、高市早苗氏が決選投票で小泉進次郎氏を破り、新総裁に選出されました。この結果を受け、多くのメディアは直後から詳細な分析を報じましたが、その内容は決選投票の舞台裏や、党内の人間関係、特に麻生太郎氏の動向に集中しました。麻生氏の決断が選挙結果を左右したとする見方が主流であり、まるでそれが総裁選の全てであるかのように報じられています。

しかし、東浩紀氏はこうした報道姿勢に対し、強い違和感を覚えると述べています。彼にとって、誰と誰が組んだといった話は、あるべき政治の議論とはかけ離れたものであり、メディアこそが「永田町の論理」に囚われているのではないかという疑問を投げかけます。政治の表層的な動きや権力闘争に終始する報道は、真に国民が求める情報や議論から目を背けていると指摘しているのです。

国民の支持と「政局」報道の乖離

東氏は、メディアの報道が麻生太郎氏の動きばかりを重視する一方で、高市早苗氏が党員票で圧倒的なトップであり、事前の世論調査でも国民から最も高い支持を集めていたという決定的な事実を軽視している点を問題視します。麻生氏の決断も、この国民の支持という現実を追認したものと解釈できるにもかかわらず、メディアはその側面を深く分析しようとしません。

批評家・作家の東浩紀氏、AERA巻頭エッセイで政局報道の問題点を指摘

批評家・作家の東浩紀氏、AERA巻頭エッセイで政局報道の問題点を指摘

これは、先日の参院選で参政党が躍進した際に、メディアがその背景にある国民の意識を的確に捉えられず、的外れな批判に終始したのと同様の問題であると東氏は指摘します。国民の意向や社会全体の潮流を深く掘り下げず、限定された「政局」の枠組みの中でしか分析できないメディアの現状は、現代の政治報道の限界を示していると言えるでしょう。

高市新総裁を巡る多角的な視点と期待

東氏は高市新総裁を巡る議論についても、多角的な視点から考察しています。一方で、彼女の選出が派閥政治への回帰を加速させ、裏金問題の追及が事実上立ち消えとなり、自民党の「解党的出直し」が遠のいたことは批判すべき点だと明言します。

しかし他方で、高市氏が憲政史上初の女性首相となる可能性が高いことには注目すべきだと強調します。一部のフェミニストから政治信条を理由に歓迎しない声が上がることもありますが、東氏はそれを「あまりに視野が狭い」と批判。女性が首相の座に就くこと自体の歴史的意義を見落とすべきではないと主張します。

経済政策についても、市場からは好感をもって受け止められており、週明けの証券市場では日経平均が最高値を更新する急騰を見せました。また、高市氏の強硬な外交姿勢が知られているものの、就任直後の靖国神社参拝を見送るとの報道も出ています。これは、イタリアのメローニ首相のように、過激な発言で警戒された政治家が政権獲得後に現実路線で穏健化する例は少なくないという東氏の指摘を裏付けるものであり、彼はこちらの動向に期待を寄せています。

さらに、高市氏が世襲議員ではなく、一般家庭の出身で松下政経塾で学んだ「叩き上げ」であるにもかかわらず、世襲議員である小泉氏が「改革派」、高市氏が「守旧派」と位置付けられること自体が、現在の政治報道の固定観念と限界を示していると東氏は結論付けています。

結論:政治報道の在り方と国民への責任

東浩紀氏の分析は、日本の政治報道が「政局」という限定的な視点に囚われがちであり、国民の広範な支持や政策の本質、そして政治家の多様な背景を深く掘り下げる視点が不足していることを浮き彫りにします。高市早苗氏の総裁選という具体的な事例を通して、メディアが果たすべき情報提供の役割と、国民が政治を理解する上でのギャップを指摘しています。

真に価値ある政治報道とは、単なる舞台裏の人間関係の解説ではなく、国民の意向、政策が社会に与える影響、そして政治家個人の多面的な側面をバランス良く伝え、より深い政治的議論を促すものであるべきです。東氏は、高市新総裁が現実路線を進むことで、この乖離を埋める一助となることへの期待を表明し、今後の動向が注目されます。

参考文献:

- AERA 2025年10月20日号

- Yahoo!ニュース (https://news.yahoo.co.jp/articles/4765556f233e3796f3cbcade3795ab4501401316)