昭和天皇の妻として知られる香淳皇后の生涯を詳述した「香淳皇后実録」の公表は、歴史研究に新たな光を投げかけています。この貴重な公式記録を、日本近現代史の専門家である東京大学の加藤陽子教授がどのように読み解いたのか、その詳細に注目が集まっています。長きにわたり多くの謎に包まれてきた香淳皇后の知られざる素顔が、実録を通じて今、明らかになりつつあります。

「虫愛づる姫君」の素顔:自然と生命への深い関心

加藤陽子教授が「香淳皇后実録」から得た最も印象的な発見の一つは、皇后が「生き物好きな『虫愛(め)づる姫君』」であった可能性です。たとえば、1926年(大正15年)10月5日には、生物学御研究室で岩国の白蛇や熱帯産のニシキヘビをご覧になったとの記述があります。加藤教授は、「蛇を見て卒倒するような人には見せないでしょう。やはり蛇や虫がお好きだったのではないか」と推察します。

皇后の自然への関心は、天皇との活動にも表れています。1936年(昭和11年)8月30日午前、静養先の神奈川県葉山御用邸で、天皇が海での生物採集に同行されました。午後には一人で海藻の標本整理を続け、後日、北海道帝国大学(現・北海道大学)の教授の鑑定により、それが新種のエンドウモクと判明したと記録されています。戦後も皇后は天皇の生物標本採取を助け、天皇が1972年(昭和47年)に出版した著書『那須の植物誌』には、皇后が発見した植物が「五から十である」と天皇ご自身が語られています。

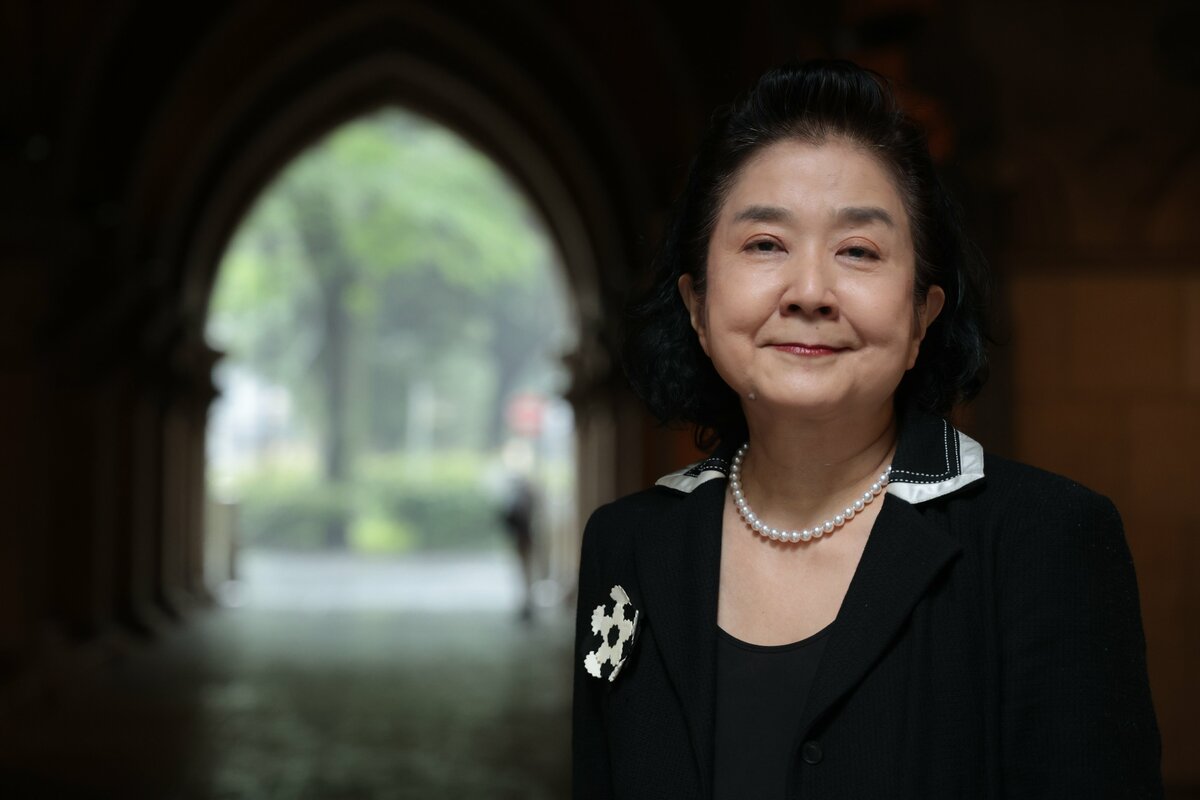

加藤陽子東京大学教授が香淳皇后実録を読み解く

加藤陽子東京大学教授が香淳皇后実録を読み解く

皇室に受け継がれる生物学の系譜と香淳皇后の影響

昭和天皇は、海の生物研究を生涯のテーマとした科学者として知られています。その学術的探求心は、息子の明仁皇太子(上皇さま)のハゼ研究、孫である秋篠宮さまの家禽類研究、さらにはひ孫である悠仁さまの筑波大学での生物学研究へと、脈々と受け継がれていると言われています。しかし今回の「香淳皇后実録」によって、生物学への深い愛情と関心を持っていたのは昭和天皇お一人だけではなく、香淳皇后もまた同様であったことが明らかになりました。これは、皇室における生物研究の系譜を語る上で、皇后の存在がこれまで考えられていた以上に重要な意味を持つことを示唆しています。

亡き久宮祐子内親王への哀惜:海に託された母の心

実録には、皇后や天皇の深い心情をうかがわせる記述も散見されます。特に印象的なのは、次女である久宮祐子(ひさのみやさちこ)内親王が、生後わずか6カ月にも満たない1928年(昭和3年)3月8日に亡くなられた後の一節です。月命日である4月8日、葉山御用邸で静養されていた天皇と皇后の様子が記されています。

〈午後、天皇・成子(しげこ)内親王と共に磯にお出ましになる。故祐子内親王の月命日につき、天皇は御供養の思召しにて、水族器で御飼育中のウミウシ等の生物をお放ちになる。続いてお三方にてボートに召され、タツノオトシゴ八匹を御一緒に放たれる〉

加藤教授は、この記述について「亡くなった娘を悼むのにウミウシやタツノオトシゴを放流している。海藻の標本採取に熱心に取り組んだ皇后が、亡くなった我が子への哀惜を天皇とともに示していることが表現され、印象深い箇所です」と述べ、生物への関心と深い家族愛が一体となって表現されている点に注目しています。

「香淳皇后実録」の公表は、これまでの公式記録では見えにくかった香淳皇后の人間味あふれる側面を浮き彫りにしました。生物学への情熱、そして夭折した娘への深い哀惜の念は、単なる歴史上の人物としてではなく、一人の女性としての皇后の姿を私たちに伝えています。この実録は、皇室の歴史研究において新たな視点を提供し、日本の近現代史をより多角的に理解するための貴重な資料となるでしょう。

参考文献

- Yahoo!ニュース (AERA dot.掲載記事より)