埼玉県川口市は、多様な国籍の外国人が多数集住し、一部では中国人やクルド系トルコ人に対する偏見も語られる地域です。しかし、この街では、そうした声に抗うように「隣人を支えよう」との強い思いを持つ25以上の民間ボランティア団体が、急増する外国人の子どもたちへの支援を活発に展開しています。本記事では、特に日本語教育の現場に焦点を当て、地域に根差した市民活動が多文化共生社会の実現にどう貢献しているかを探ります。

川口駅前に広がる学習の機会:25を超える支援団体

JR川口駅前の公共施設キュポ・ラの入り口には、「日本語勉強クラス」「日本語クラブ」「寺子屋日本語教室」といった、外国籍住民向けの日本語教室の開催を知らせるポスターが多数並びます。市に登録された団体だけでも21、その他の草の根グループを含めると25を超え、これらのボランティア団体は、言葉の壁に直面する外国人学習者にとって、地域社会への適応と自立を促す貴重な場を提供しています。川口市における外国人支援の広がりは、まさに市民の自発的な活動によって支えられているのです。

40年の歴史を持つ「川口自主夜間中学」の挑戦

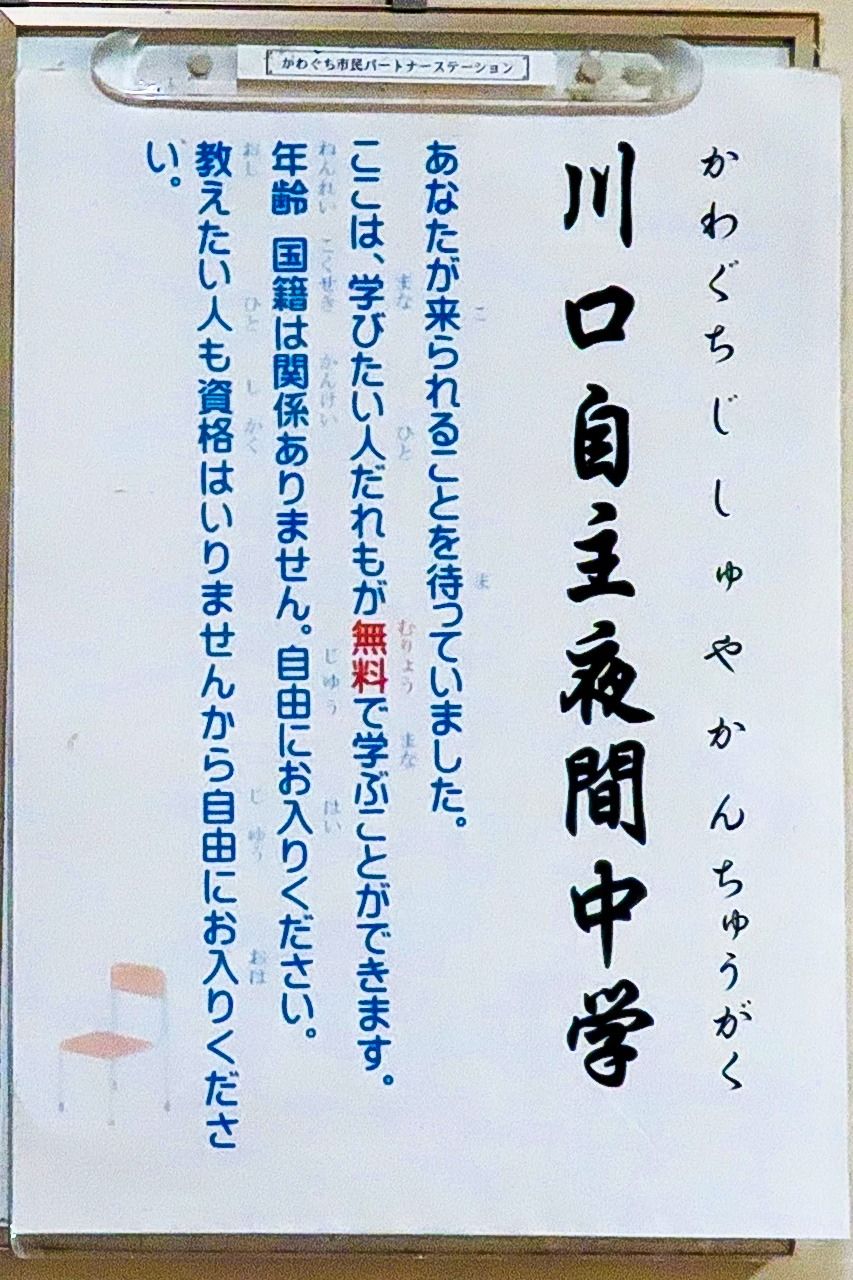

市内で最も古い40年の歴史を持つのが「川口自主夜間中学」です。7月末にJR川口駅前にある市民活動スペースで開かれた教室では、生徒とボランティアスタッフが分け隔てなく机を並べ、熱心に学習に取り組む姿がありました。この教室で日本語を習得し、高校受験を突破して埼玉県内有数の公立進学校へ進学した中国系の男子高校生は、「ここで日本語を覚え、勉強を続けられました。学ぶ雰囲気があり、質問もしやすい」と語ります。彼は現在、後輩の中国人中学1年生にも勉強を教えており、学びの連鎖を生み出しています。教室の入り口には、「学びたい人だれもが無料で学ぶことができます。年齢 国籍は関係ありません。自由にお入りください」という温かいメッセージが掲げられています。

多文化共生社会を支える川口市内の日本語教室のポスター

多文化共生社会を支える川口市内の日本語教室のポスター

社会の矛盾を映す鏡:夜間中学の変遷と行政への影響

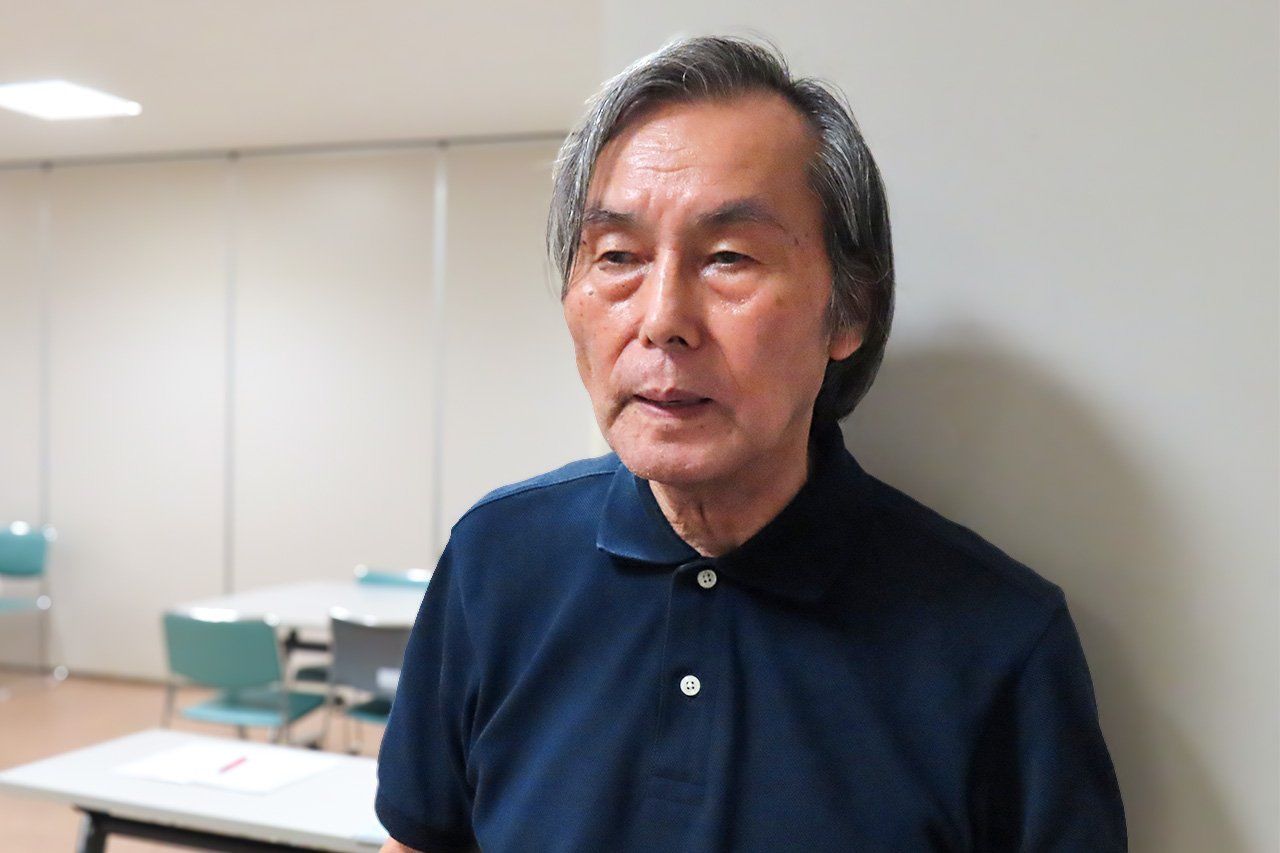

「川口自主夜間中学」は、当初は義務教育未修了の日本人などを対象としていましたが、時代の流れと共にその姿を変え、現在では学習者の約9割を外国籍の住民が占めるようになりました。元公務員で代表の野川義秋さんは、「夜間中学は社会の矛盾を映し出す鏡と言われますが、私たちの教室も同じです」と語り、社会の変化を肌で感じてきたと振り返ります。こうした長年の活動と実績が行政を動かし、2019年4月には中国人が多く居住する芝園団地近隣に、公立夜間学校「川口市立芝西中学校陽春分校」が開校するに至りました。これは、民間と行政が連携し、地域全体の日本語教育と外国人支援を強化する重要な一歩となっています。

川口自主夜間中学の会場に掲示された学びの呼びかけ

川口自主夜間中学の会場に掲示された学びの呼びかけ

川口自主夜間中学代表、野川義秋氏の姿

川口自主夜間中学代表、野川義秋氏の姿

埼玉県川口市では、外国人住民の増加に伴う社会課題に直面しつつも、民間ボランティア団体が日本語教育を通じて多文化共生社会の実現へ地道な努力を続けています。「川口自主夜間中学」のような長年の歴史を持つ団体の活動や、行政と連携した公立夜間学校の開校は、地域の未来を形作る重要な要素です。偏見や誤解を超え、互いに支え合うコミュニティを築く川口市の取り組みは、今日の日本社会において極めて重要な課題であり、全国の多国籍地域に共生モデルとして大きな示唆を与えています。