ユニークかつ奇抜な研究に贈られることで知られるイグ・ノーベル賞は、その特異性から「イロモノ」と見なされがちです。しかし、この世界的な賞は、科学の新たな視点や深い洞察を示す貴重な機会を提供しています。特に日本は2007年以来、毎年受賞者を輩出する「常連国」であり、その研究が社会にもたらす意外な影響は計り知れません。この記事では、2022年に工学賞を受賞した千葉工業大学の松崎元教授の研究に焦点を当て、その背景、具体的な内容、そして受賞がもたらした多岐にわたる恩恵と人生の転機について深掘りします。

千葉工業大学・松崎元教授の革新的な研究

受賞内容と背景

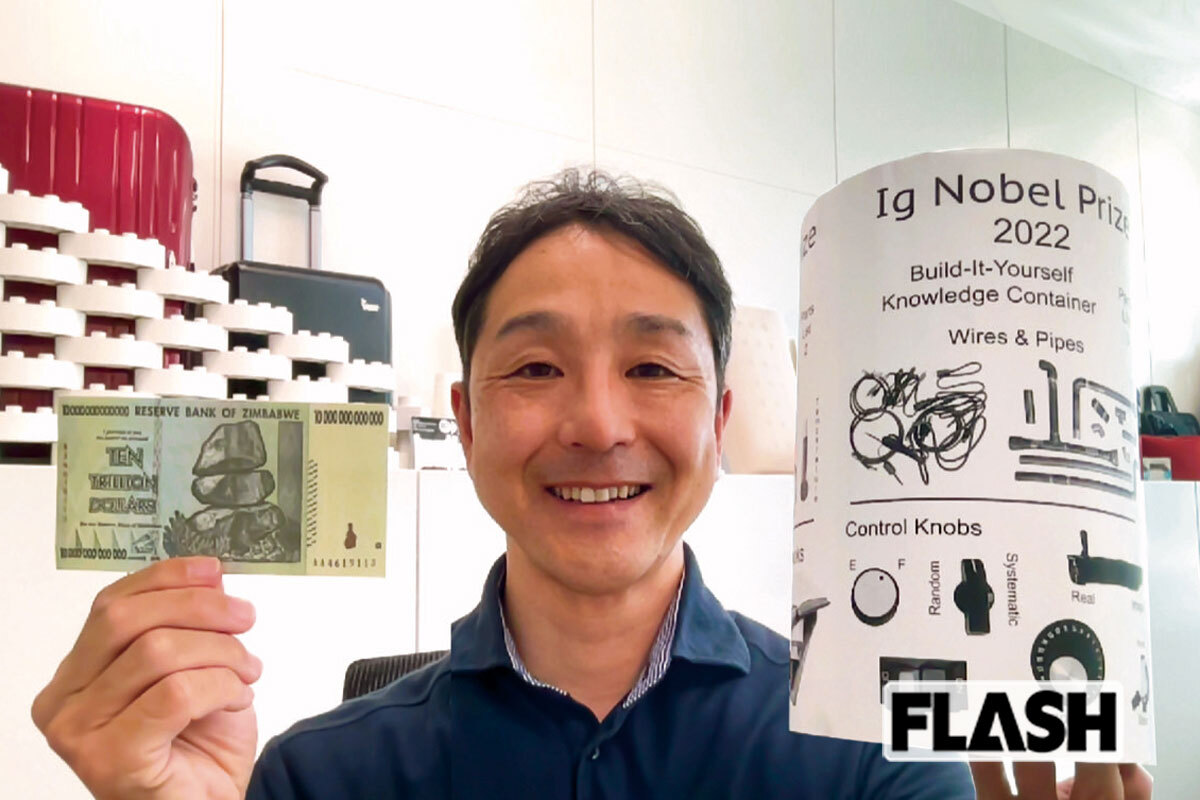

2022年のイグ・ノーベル工学賞を受賞したのは、千葉工業大学の松崎元教授(53)です。彼の受賞理由は、ドアノブやつまみを回す際に、人が指を最も効率的に使う方法を発見したという、一見すると地味ながらも非常に実用的な研究でした。この研究は、人々の日常生活におけるインタラクションをより快適にする可能性を秘めています。

イグノーベル賞の賞状とジンバブエドルを受け取る松崎元教授

イグノーベル賞の賞状とジンバブエドルを受け取る松崎元教授

具体的な実験内容とその発見

松崎教授の研究では、木製のサンプルつまみ45個が用いられ、男女半々の32名の参加者がそれらをどのように回すかを動画で詳細に記録・分析しました。その結果、指の使い方がつまみの直径によって変化することが明らかになりました。例えば、指が2本から3本に変わるのは直径約11mm(鉛筆よりやや太い程度)、3本から4本に変わるのは直径約24mm(ペットボトルのキャップより小さい程度)といった具体的な数値が導き出されたのです。驚くべきことに、この研究論文は1999年に発表されたものであり、二十数年の時を経てその価値が再評価され、イグ・ノーベル賞という形で世界に認められることとなりました。

イグノーベル賞受賞がもたらした「予想外の恩恵」

当初の戸惑いと認識の変化

受賞の連絡は英語のメールで届き、松崎教授自身は当初、「正直、怪しいなと思いました」と語っています。しかし、このユニークな研究が国際的な評価を受けたことは、彼のキャリアと周囲の認識に大きな変化をもたらしました。大学教員としての顔と、文房具や家具、傘のグリップなど「人の手に優しい形」を追求するプロダクトデザイナーとしての顔を持つ松崎教授は、受賞後もその商品開発への取り組みを変わらず続けています。

教育現場への波及効果

最も興味深い変化の一つは、教育現場への波及効果でした。松崎教授の小学生の子供が通う塾で、「松崎先生という方がイグ・ノーベル賞を受賞されました」と教材として紹介されたエピソードは、彼の研究が一般社会にも浸透していることを示しています。さらに、中高生向けの講演依頼が増え、彼の受賞ニュースを見て千葉工業大学の特定の学科に入学を決めた高校生も現れました。学生たちにも「地道に研究してみよう、挑戦してみよう」という意欲が芽生え、「イグ・ノーベル効果」が学術的探求心に火をつけるきっかけとなっています。

「ものづくり」への影響と将来性

松崎教授は、「ものづくりの役に立つかなと思っておこなった研究が、時を経てこんな効果を生むなんて、不思議なものですね」と語り、自身の研究が単なる学術的な興味だけでなく、実社会への貢献と次世代へのインスピレーションにつながったことに喜びを感じています。彼の研究は、プロダクトデザインの分野において、より人間工学に基づいた製品開発の重要性を改めて示唆しており、今後の「ものづくり」に新たな視点をもたらすことでしょう。

結論

松崎元教授のイグ・ノーベル賞受賞は、一見風変わりな研究が持つ計り知れない価値と、それが社会や教育にもたらすポジティブな影響を浮き彫りにしました。彼の「指の効率的な使い方」に関する研究は、単なる好奇心から始まったものが、人々の生活の質を向上させ、次世代の研究者たちに挑戦する勇気を与えるという、まさしく「ユニーク」な軌跡を描いています。このような「笑い」の裏にある真摯な探求心こそが、科学の進歩と社会の発展を支える原動力となるのです。

参考文献

- 週刊FLASH 2025年11月4日号

- Yahoo!ニュース: https://news.yahoo.co.jp/articles/f2d90f80ffedf71a4a6dfb283c232d632ba282bc