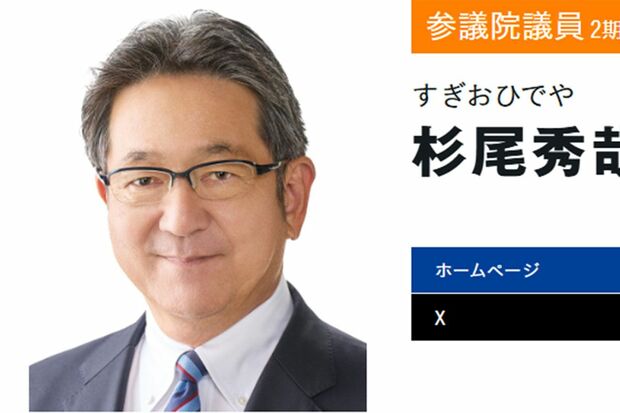

立憲民主党の杉尾秀哉参議院議員が10月28日に更新したX(旧Twitter)投稿が、政界とメディアの間で大きな波紋を呼んでいます。自民党の小野田紀美参議院議員の投稿に対し、メディアの取材活動の是非を巡る議論が再燃。特に、元TBSキャスターという杉尾議員の過去の経歴が、今回の発言に「お前が言うな」との批判が集中する背景となっています。本記事では、この論争の核心と、その背後にある日本の報道史における重要な論点に深く迫ります。

小野田紀美議員、週刊新潮の取材活動を「迷惑行為」と批判

今回の論争の発端は、自民党の小野田紀美参議院議員が自身のXで発信した内容にあります。高市早苗政権で経済安全保障担当相として初入閣を果たし、若手女性政治家として注目を集める小野田氏は、10月26日に『週刊新潮』による取材手法について強い不満を表明しました。彼女は「私の地元の方や、同級生の方々から『週刊新潮の取材が来た。どこで個人情報が漏れているのか分からないが怖い、気持ち悪い』と多数のSOSが届いています」と綴り、「取材に応じないと、なぜ取材を断るのか理由を述べるよう言われ、追い詰められるように感じる方もいたそうです。このような迷惑行為に抗議します」と、メディアの強引な取材姿勢を厳しく批判しました。

杉尾秀哉議員の反論と「強い違和感」

この小野田議員の投稿に対し、立憲民主党の杉尾秀哉参議院議員が反応。「どんな取材行為だったかは分からない。ただ、常識を逸脱したようなものでなければ、メディアの取材を『迷惑行為』と決めつけるのは言い過ぎではないか」と指摘し、「特に権力の側にいるものはチェックされるのが当たり前なのだ。私はこの投稿に強い違和感を覚える」と、メディアの取材の自由と権力チェックの重要性を訴えるポストを投稿しました。元TBSの著名なキャスターであった杉尾議員の発言は、メディア関係者からも注目され、賛否両論を巻き起こしています。

立憲民主党の杉尾秀哉参議院議員が、メディアの取材に関する議論の最中、真剣な表情で語る様子

立憲民主党の杉尾秀哉参議院議員が、メディアの取材に関する議論の最中、真剣な表情で語る様子

ネットユーザーからの「お前が言うな」批判の背景

しかし、杉尾議員の「違和感」表明に対して、ネット上では「その常識を語る資格が杉尾氏にあるんですかね」「さんざん偏向報道したお前が言うな」といった厳しい声が多数寄せられました。これらの批判は、杉尾議員が過去に所属していたTBSが関わったとされる「TBSビデオ問題」や「松本サリン事件」報道における問題点が背景にあると、政治ジャーナリストやスポーツ紙記者は指摘します。彼のメディア経験と、過去に報じられた報道被害との関連性が、今回の発言の信頼性そのものに疑問符を投げかけているのです。

TBSビデオ問題の真相と杉尾氏の関与

「TBSビデオ問題」とは、1989年にオウム真理教を批判していた坂本堤弁護士の取材テープを、TBSの記者が放送前にオウム真理教幹部に見せていたとされる問題です。この情報が原因で、坂本弁護士一家が拉致・殺害された可能性が指摘され、1995年のオウム真理教事件発生時に発覚し、TBSは社会から強い批判を浴びました。当時、『JNNニュースの森』のキャスターを務めていた杉尾議員は、当初「テープを見せた事実は一切ない」と明言していましたが、その後、TBSが事実を認め、彼の発言の信憑性も問われることとなりました。この事件は、メディアの報道倫理と、取材源の保護、そして取材対象者との距離感の重要性を深く問い直すきっかけとなりました。

松本サリン事件における報道被害

さらに、1994年に発生した「松本サリン事件」においても、杉尾議員がキャスターを務めた『ニュースの森』を含む報道番組全体が、事件の第一通報者である河野義行さんを“犯人扱い”するような報道を行いました。最終的に河野さんの冤罪が明らかになった際、彼の受けた報道被害の甚大さが浮き彫りになりました。杉尾議員が参議院選挙に立候補した際、河野さんが報道被害に関する講演を行ったことは、世間の注目を集め、杉尾議員の過去の報道姿勢に対する厳しい視線が存在することを示しています。

結論:メディアと政治家の間で問われる報道倫理と説明責任

杉尾秀哉議員のメディア取材に関する発言は、権力チェックの重要性を改めて提起する一方で、彼自身の過去の報道経緯が世間の厳しい目に晒されるという複雑な様相を呈しています。政治家がメディアの取材手法を「迷惑行為」と批判する権利がある一方で、メディアもまた、その取材活動が社会の公共の利益に資するものであるか、そして報道倫理に則っているかを常に問われなければなりません。今回の論争は、政治家とメディアの関係性、報道機関の責任、そして社会に対する説明責任のあり方について、私たちに深く考える機会を与えています。