NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、江戸時代の浮世絵師・東洲斎写楽の誕生秘話が描かれ、その版元である蔦屋重三郎との関係に注目が集まっています。写楽はわずか1年足らずで浮世絵界から姿を消した謎多き存在ですが、その背景には蔦屋重三郎の綿密な戦略があったと推測されています。

わずか10ヶ月で姿を消した謎の浮世絵師「東洲斎写楽」

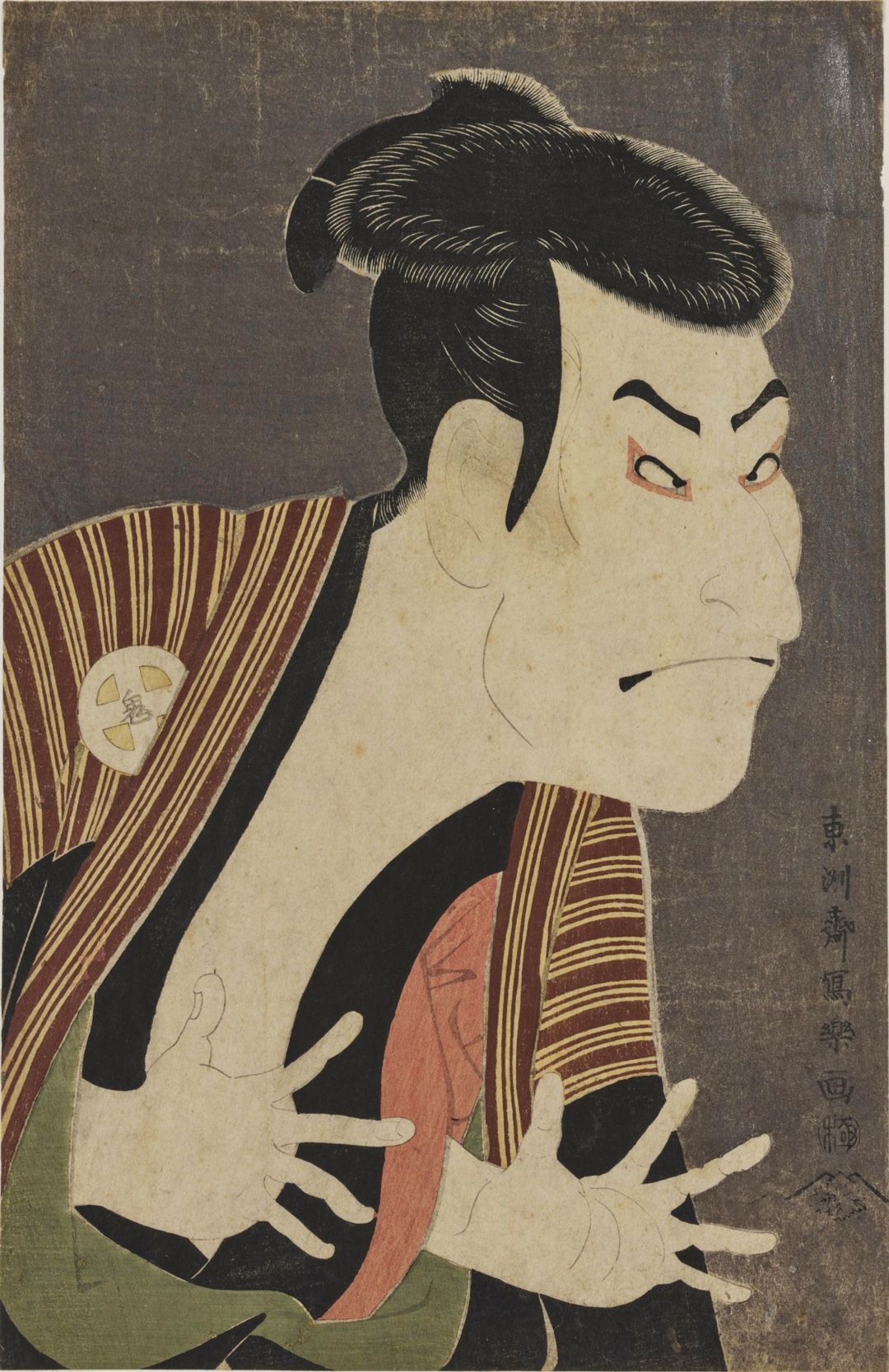

東洲斎写楽は、江戸時代後期に活動した「謎の浮世絵師」として知られています。その活動期間は寛政6年(1794年)5月から約10ヶ月という非常に短いものでした。この間に制作された現存作品は約140点に上りますが、その期間を過ぎると、突然新作を発表することなく消息を絶ちました。写楽の正体については古くから様々な説が唱えられてきましたが、未だに確定的な証拠は見つかっていません。彼の全ての作品の版元を務めたのが、大河ドラマの主人公でもある出版人、蔦屋重三郎です。

東洲斎写楽「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」(東京国立博物館蔵)

東洲斎写楽「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」(東京国立博物館蔵)

蔦屋重三郎の役者絵市場への挑戦:写楽との出会いと戦略

蔦屋重三郎が写楽の画力に注目し、版元となった経緯は想像に難くありませんが、両者の出会いを裏付ける確たる史料は残されていません。しかし、写楽の役者絵が初めて出版されたのが寛政6年(1794年)5月であったという事実は、彼らの関係を紐解く重要な手がかりとなります。

役者絵の売り出しには、効果的な時期が存在しました。歌舞伎興行における最も重要な年中行事とされる「顔見世興行」が行われる11月は、劇場が新しく契約した役者を披露する時期であり、役者絵が特に売れる好機とされていました。また、多くの人々で賑わう正月(1月)も同様に役者絵を売り出す絶好の機会でした。

しかし、写楽の役者絵は5月に刊行されています。蔦屋重三郎がなぜ寛政5年(1793年)11月や寛政6年(1794年)1月に写楽の役者絵を出版しなかったのかを推測すると、当時の重三郎には写楽の役者絵を刊行する余裕がなかったと考えることができます。このことから、重三郎と写楽の出会いは寛政5年(1793年)の年末か、寛政6年(1794年)の春頃であったと推測されます。

浮世絵界の覇権を狙う蔦屋の野望

当時、蔦屋重三郎の関心は美人画で成功を収めた喜多川歌麿(大河ドラマでは染谷将太が演じる)に続く、役者絵の分野にありました。彼は、型破りな作風を持つ絵師を探し求めており、その過程で写楽という才能に出会ったのでしょう。美人画で名を馳せた重三郎は、次なる目標として役者絵の分野に進出し、その覇権を握ろうと目論んでいたと推測されます。写楽の独創的で力強い役者絵は、その戦略の要となり、当時の浮世絵界に大きなインパクトを与えました。

東洲斎写楽の短くも鮮烈な活動期間は、蔦屋重三郎という稀代のプロデューサーによって見出され、その戦略的な出版計画の一環であったと考えられます。謎に包まれた写楽の存在と、彼を世に送り出した蔦屋重三郎の野望は、現代の私たちにとっても尽きない興味の対象であり、今後の大河ドラマでの描写が大いに期待されます。